目次

他者同士の出会いをスリリングに、おかしみを持って描く

― 第78回ロカルノ国際映画祭での「金豹賞」受賞おめでとうございます。三宅監督は発表を受けた壇上で「最悪なことがたくさん起きている世界で、映画に何ができるだろうと繰り返し考えていました」とおっしゃっていましたが、会場での反響を受けてお二人はどんな思いを抱かれましたか。

シム : ロカルノや釜山の映画祭で上映された時に、我々もみなさんと一緒に観たんですが、想像以上に笑いが起こっていたので驚きました。人間がもともと持っている本質としてのユーモアをみなさんは感じながら観ているんだ、これが映画の力なんではないかと、改めて感じた瞬間でした。

― 私が鑑賞した試写会でも笑いが起こっていて、それがとても心地いい時間でした。

シム : 三宅監督も、「映画って面白いね」っていうことをよくおっしゃるんですけど。

三宅 : はい。

シム : 私はつい映画を「真剣に観よう」としちゃうんですけど、映画を「楽しく面白がって観る」、そこから始まることがあるんだと、発見することができたんです。

三宅 : 僕も、改めて「ユーモア超大事」と思いますね。この発言自体に全然ユーモアがないですけど(笑)。劇中のセリフにもありますが、「人間の悲しみとおかしみ」、相反するようなその二つを同時に感じられるというのが、日常生活から離れて映画館で過ごす時間の面白さや特別さと繋がっているんだと思いましたね。

― 今作でシムさんは、仕事に行き詰まりを感じて雪深い北国へと旅立つ、脚本家の李を演じています。李は古びた宿に辿り着き、宿の主人・べん造(堤真一)と、囲炉裏を囲んで食事をしたり、布団を敷いて眠ったりと、雪の中で何気ない時間を過ごしていきますね。

― お二人のやりとりは、原作となったつげ義春さんの作品にも通じるユーモアや、悲観的ではないカラッとした明るさがありました。他者同士が共に過ごすという緊張感の中にもおかしみがあって。

三宅 : そうですね。少しだけ広げて話しますと、他人というのはやっぱり怖いなと思うんです。僕は怖いです。だから、言葉では仲良くしようと言っても簡単ではない。でも、ずっと怖がっているばっかりじゃ、楽しく生きていけない。そういう感覚が自分のベースにあります。

雪深い場所で宿を営んでいるべん造さんは、久しぶりに自分以外の人間と出会うような人ですし、李さんは人間関係が苦手で疲れているという人で。そういう二人が出会った時の、スリリングだけどおかしみもある感じというのは、撮りながら想像以上に楽しめましたね。そのバランスが難しくて、実はリテイクもしたんですけど。

シム : はい。

三宅 : 最初に二人が囲炉裏を挟んで話すところは、撮影の中盤になって「すみません、あそこもう一回やり直していいですか?」とお二人にお願いして、もう一度撮り直ししました。

楽しくなって僕がセリフを書きすぎちゃって、べん造がどういう人物かがそこで全部ばれちゃったんです(笑)。ほんとはね、徐々に彼が見えてくればいいのに。

シム : 私も、べん造さんに対して親しみのある感情が出て、漫才っぽいやり取りをしちゃいました。

三宅 : でも、こんなにじっくりと、二人しか出てこない時間を撮るというのは、本当に幸せでしたね。映画の中にたった二人というのは、若い時は自分が下手くそすぎて撮れなかったと思います。僕は群像劇が好きで、これまでも登場人物が比較的多い話を撮ってきたので、最初は不安だったり、映画にあれこれ映ってほしいと思ったりすることもありましたけど。

また明日この二人が撮れる、その次の日もこの二人が撮れる、というのは夢みたいな時間でした。楽しみすぎないようにしよう、とセーブをかけるくらいで。だって楽しいんだもん、この二人。変なんだもん(笑)。

シム : いえいえいえいえ。

三宅 : 何を撮っても楽しかったですね。

― シムさんはいかがでしたか?

シム : 私もここまでの二人劇はなかったと思います。たった二人だからこそ、距離感がとても大切でした。三宅監督の意図かもしれないですけど、撮影に入る前に、私と堤真一さんの本読みが全然なかったですよね?

三宅 : 「セリフを声に出してもらう」「顔合わせをする」というのは、現場に入ってからでしたね。なんでしょう…、正直、東京の会議室でシムさんと堤さんに並んでもらって、あの宿を想像できるかといったら限界があるんですよね(笑)。

シム : (笑)。

三宅 : あの衣装を着て、あの囲炉裏があって初めて見えてくるものがあると思ったので、それを見ないことには、事前に何をやっても全部「仮」になっちゃうなと。狙いというよりも、現場で見てみないと自分はわからん、という感じでした。

シム : 実際にその場所にいるからこそ出てくるもの、想像できるものは確かにあって。べん造さんと会話をしていたら、ふと「ここで、李が“左様でございますか”って返事をしてもいいんじゃないか」と思ったんです。言ってみたら、三宅監督がすごくそれを気に入ってくださって。

三宅 : 「左様でございますか」ってね。そんないいセリフ、僕には書けないですよ。

シム : 撮影の前にたくさん本読みをしていたら、そういうアドリブや、新しい生き生きしたお芝居ができなかったんじゃないかな、と思っています。

― 今回、三宅監督は撮影に臨むにあたり、全てのキャスト・スタッフに三宅監督自身が書いたステートメントを配布されたそうですね。

三宅 : スピーチが上手ければ見事な演説をすればいいんですけど、残念ながら僕にはその能力がないんですね(笑)。だから紙に書いて配った方が伝わるだろうということもありましたし、映画をつくる時に、「監督の頭の中に正解がある」と思われるのも、自分としては違うわけです。

その時点で考えていることをなるべく多く、悩みとか答えが出ていないことも含めて、一旦多くの俳優・スタッフと共有して臨みたい。それが映画づくりの醍醐味だという思いもありました。

三宅 : 映画は毎回チャレンジですが、今回は特に、「言葉にならないものを捕まえよう」みたいなチャレンジでもあったので、その準備のためにも言葉が必要だと思っていました。

― シムさんは、三宅監督からの言葉をどのように受け止められましたか。

シム : 最初に読んだ時は、「三宅監督、やはりすごい…」と、グッときました。…何でしょう、「映画づくりっていうのは、それぞれでつくるものじゃなくて、一緒につくるものなんだ」と改めて感じられたんです。

お手紙だけじゃなく、スタッフと役者で集まって自己紹介をする時間もあったんですが、その時に、「同じ目標を持っているんだ」「これから一緒につくるんだ」という気持ちがますます強くなって。これが三宅組なんだと実感しました。

三宅 : これまでの現場ではやったことなかった? 韓国でも日本でも。

シム : それぞれの作品で方法があると思うんですけど、大人になってお芝居をする中で、ここまで“一緒”という気持ちを感じられたのは初めてでした。

― シムさんは三宅監督作品がお好きで、「いつか仕事でご一緒したい」と思っていたそうですね。その魅力をどこに感じられていたのでしょう。

シム : 三宅監督の作品を観ると、「今この世の中に生きている私たちの話をしてくれている」と感じられるんです。映画と共有できるものがある、と思わせてくれる。

今回、台本をいただいて読んだ時も、主人公の李の悩みは、まさに自分自身が今抱えているものと似ているんじゃないか、もし自分が自伝を書いたら、こういう旅の映画みたいになるんじゃないかと感じました。この映画が私のところに来たのは運命じゃないか、と普段は運命など信じていない私にそう思わせてくれたんです。

映画は、観た人の人生の一部になる

― 先ほど、シムさんが「もし自分が自伝を書いたら、こういう旅の映画みたいになるんじゃないか」とおっしゃっていましたが、三宅監督は、つげ義春さんが原作に描いていた旅や日常生活の捉え方に惹かれたそうですね。今映画化する意義についても考えられたそうですが、タイトルでもある「旅」と「日々」を映画の中でどのように表現しようと思われたのでしょうか?

三宅 : これは僕なりの解釈ですが、つげ義春さんの原作に書かれている、今の状況から逃げ出して別の人生を送りたいという欲望や、見慣れたものでも旅先だと新鮮に見えてくるという感覚は、僕も実感としてわかるんです。映画を観るという行為もそれと似ている気がして。

人は見たことのないものを見たくて映画館に行くところがあると思うんですけど、それは、宇宙に行ったり別の国に行ったりすることに限らないと思うんです。僕たちは、日常でも多くのことを見逃して生きているので、映画を通してそのことに改めて気づけるなら、それも宇宙見るのと同じくらい、なかなか面白いことなんじゃないかなと。

― 「旅」と「日々」が切り離れたものではなくどこかで繋がっているように、「映画と日常」も私たちの中で繋がっているということですね。

三宅 : 例えていうなら、映画の中の世界って、現実では起きていないことが描かれていますけど、小さい頃に観た映画って、自分の人生の一部になっている気がするんです。僕の人生の中では、何度も地球が爆発しているし(笑)。

シム : (笑)。

三宅 : トム・クルーズが世界を救っていたり。そういう世界史の中で生きてると言ってもいいぐらい、僕たちは物語とともに生きていると思うし、影響を受けている。フィクションと現実は決して切り分けられなくて、たまにそんなふうに考えてみても面白くない?という感じですかね。

― まるで自分が経験したことのように、映画が人生の一部になるということですね。

三宅 : 映画館を出た後はまた普段の日常になるんだけど、まるで自分が旅の途中にいるような、自分の生活圏が旅先みたいに感じられたら面白いんじゃないか、と思いました。

― シムさんは、まさに旅の途中にいる李を演じていましたが、日本に来ての撮影や、雪深い冬の庄内地方というロケーションは、役を演じる上で何か影響してきましたか?

シム : はい。子供の頃に岩井俊二監督の『Love Letter』(1995)を観て、いつか自分もああいう雪の風景の中で映画を撮るチャンスがあったらと期待していたんですが、まさか念願の三宅監督の作品でそれが叶うなんて、不思議な気持ちになりました。

韓国も雪は降りますが、日本の雪国みたいな景色は初めての経験だったので、まさに李のような気持ちで表現できたんじゃないかと思います。

三宅 : 台本では川沿いを歩くって書いてあるのに、実際は川の中を歩かされたりとか、大変だったよね。

シム : びっくりしました…。

三宅 : 冬の川、僕も撮影じゃなかったら絶対入りたくないし。

シム : 本当にびっくりしました。川の中を歩いてるシーンは、夜の真っ暗な時に撮ったので、お互いの声に寄り添って、声に集中して演じました。

三宅 : 聞こえるのが自分の吐く息の音だけだったり、相手の声だけが際立って聞こえてきたり、不思議な場所ですよね、雪の中というのは。

逆に、暖かい日になると、途端につららが溶けてなくなったりしていて、「(映像が)繋がらない!」ってセロハンテープでくっつけることもありました。

シム : (笑)。

三宅 : 雪景色って、写真一枚で見ると非常に安定した、何か変わらないもののように見えますが、晴れたら一瞬で溶けますし、かと思ったら夜明けにはまた雪が増えるし、実は1日として同じ雪景色はないことに改めて気がつきました。

言葉で「旅の途中である」と言うセリフがありますが、それを撮影中にも自分の体で実感するものがありましたね。夏も、冬も、私たちは常に変わっていくものの中にいるんだよな、と雪の中で改めて感じました。1ヶ月も経てば雪なんて一瞬で跡形もなくなるわけですから。妙な時間だなと思います。

シム : みんなで雪国に約1ヶ月間こもって撮影できたというのは、特別な体験でした。こもりながら、夢の中にいるような、でも夢じゃないという実感もあるし…。不思議な幻の世界にいたみたいな記憶が残っています。

三宅 : こもっている感は確かにあったよね。窯か何かの中に入って、小さい手作業をずっと一緒にしている、そういう旅。

シム : 昔話の中にいるみたいな時間でしたね。

三宅 : たしかにね、絵本を読んでいる時の没頭していた時間みたいな。

シム・ウンギョン、三宅唱監督の「心の一本」の映画

― 最後に、お二人の「心の一本」の映画についてお聞きしたいのですが、これまで観てきた映画の中で旅に出たような気持ちになった作品、または最近ご覧になって心に残っている作品がありましたら、教えてください。

シム : 旅…いろいろありますね。監督はありますか?

三宅 : 何が一番いいかな。最新作でいくか古典でいくか、その間の道に立ってます…。

シム : 私は、最近観た映画ですけど、ポール・トーマス・アンダーソン監督の『ワン・バトル・アフター・アナザー』(2025)です。

三宅 : あー。超観たい!

― 『ワン・バトル・アフター・アナザー』は、レオナルド・ディカプリオ主演、ポール・トーマス・アンダーソン監督の最新作で、冴えない日々を送る元革命家の主人公が、ある日娘をさらわれたことを機に、昔の闘争心を甦らせていく姿を描いた作品です。

シム : それこそ、逃走劇であり、旅する話なんですよね。久しぶりに「映画館でいい映画を観た!」という気持ちになって、いろんな感情が溢れてきました。すごく熱い映画なので、ぜひみなさんにも観ていただきたいです。

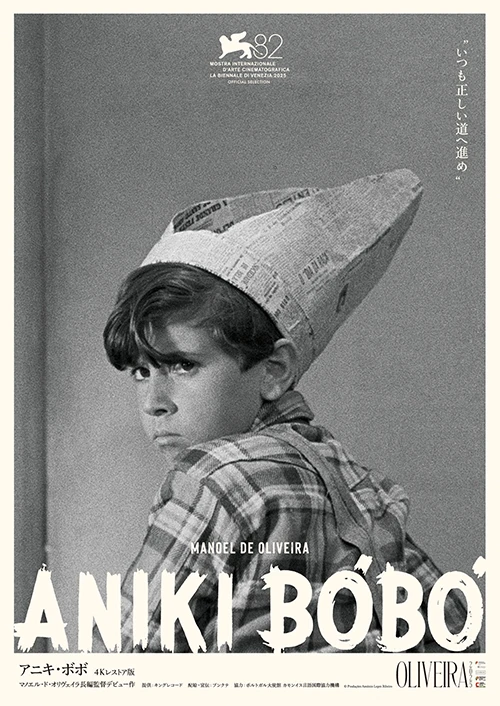

三宅 : じゃあ、僕も映画館で観れるものにします。最近は、昔の映画のリバイバル上映も多いですが、11月14日から4Kレストア版が上映される、ポルトガルの映画監督、マノエル・ド・オリヴェイラの『アニキ・ボボ』(1942)という作品です。

― 『アニキ・ボボ』は、ポルトガルの街を舞台に、少年少女たちの友情や恋を描いた作品で、マノエル・ド・オリヴェイラの長編デビュー作ですね。

三宅 : これが、むちゃくちゃに、やたらに面白い。以上!という感じです(笑)。

シム : おー。

― その面白さをあえて言語化していただくとしたら…。

三宅 : いつ撮られた映画だっけな。ちょっと調べていいですか? あ、まじか、1942年ですね。そんな時代に、こんなに面白い映画を撮るんだっていう。つい、うっかりすると、我々人類は右肩上がりで賢くなっていると勘違いしそうになるんですが、こと映画においては、今が頂点なわけではない。

確かに、テクノロジーで観たことない映像も撮れるようになりましたけど、1940年代のポルトガルでこんなに面白い映画がつくられていたんだ、と何か世界観も変わるような作品だと思います。いや、そんな歴史はどうでもよくて、単に一本の映画として超面白いです。

― この作品は、2025年ヴェネチア国際映画祭のクラシック部門でも上映されましたね。

三宅 : まだまだ面白いクラシック映画が他にもあるんじゃないか、とワクワクするような、入口になってくれる作品ですし、出てくる子供たちも、とにかくかわいくてかっこいい。世界有数の傑作だと思います。

シム : 観てみたいです!

三宅 : ぜひぜひ。すみません、全然「旅」に関係なかった(笑)。