目次

後先は考えない。常に今、自分のMAXを出しきる

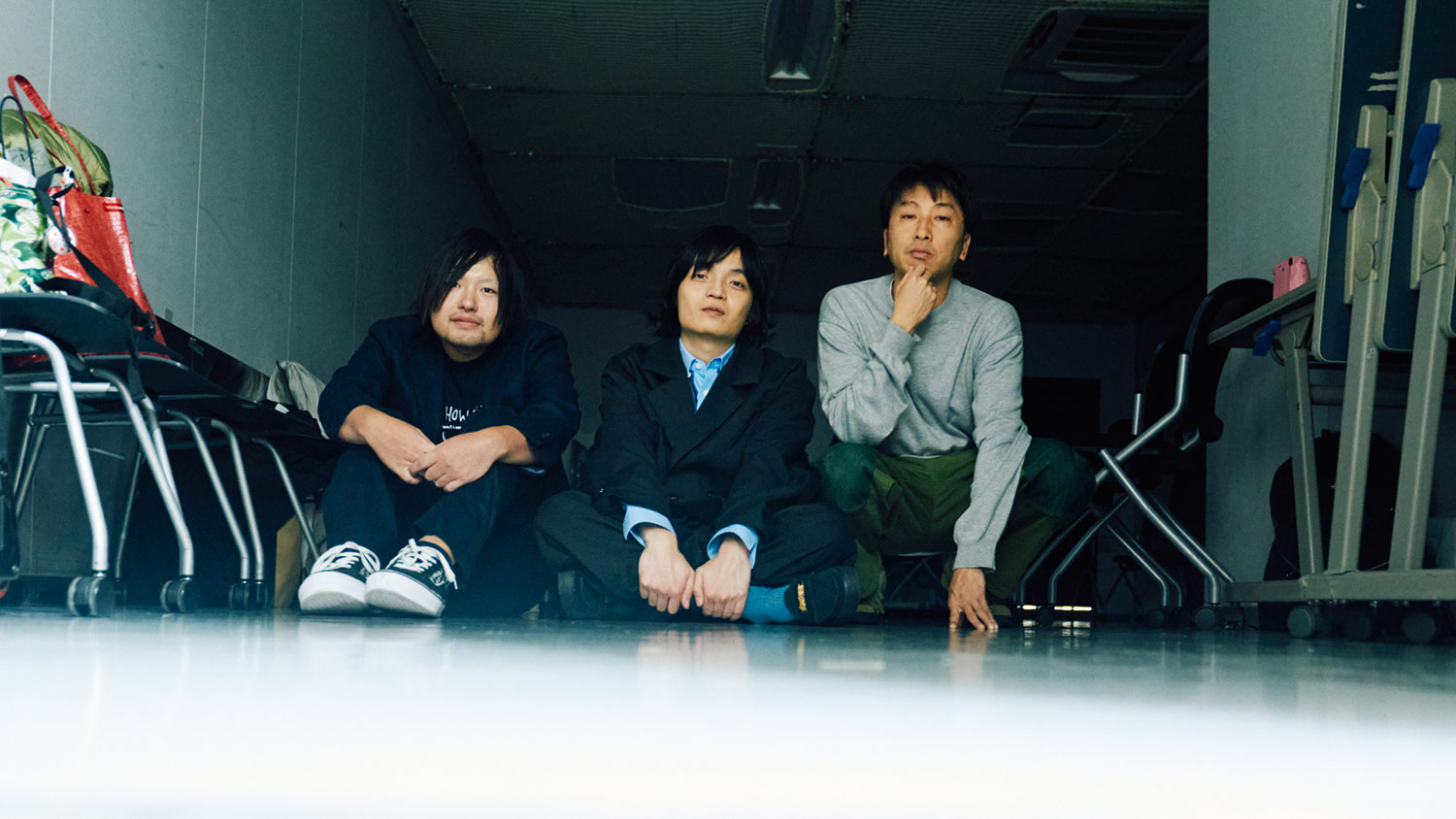

― 今作の主人公で原作者でもあるツチヤさんは、テレビ番組「着信御礼! ケータイ大喜利」で最高位「レジェンド」の称号を獲得し、その後「オールナイトニッポン」や「伊集院光 深夜の馬鹿力」などのラジオ番組や雑誌への投稿で“伝説のハガキ職人”と呼ばれた存在です。

― 劇中では“笑い”に邁進するあまりに、周囲から孤立するほど他のことが置いてけぼりになる姿が描かれていましたが、滝本監督が初めてツチヤさんにお会いされたときも、「何をするにも不器用」で「人間関係不得意」なキャラクターだったんですか。

滝本 : そうですね。最初にお会いした時は、今以上に「人間関係不得意」で会話が上手という感じではなかったですね。だから映画も大げさに描写しているつもりはないですよ。まあ、パンツ一丁でハガキを書いていたかは知らないですが(笑)。

― 劇中でのハガキ職人をやっていた頃のツチヤは、自分の部屋でパンツ一枚でネタを考えてましたね。これは滝本監督が生み出したイメージだったんですか。

滝本 : これは、僕が台本を書くときの姿なんです。うっとうしくなるんですよ、なんか着ていたりすると。だから、ツチヤさんがこうやって書くかは知らないんです(笑)。

ツチヤ : クーラーがなかったら、こうやってハガキに向き合っていました。

滝本 : じゃあ合ってるんですね!(笑)

― 岡山さんは、ご自身が演じられた主人公・ツチヤのキャラクターに関して、大阪での舞台挨拶の際に、「原作を読んだときから自分と遠い存在だと感じたことはあまりない」とおっしゃっていました。御自身に重ねられる部分があったのでしょうか。

岡山 : ありましたね。周りが触れられないくらいに身体が熱くなっているような、なんとかしてどこかに到達しよう、なにかを形にしようとする姿には覚えがあります。

― 映画のなかでは、「5秒に1本」とキッチンタイマーでカウントをとり、寝食を惜しみながら鬼気迫る様子でネタを考え続けるツチヤの姿も描かれていました。

滝本 : 僕も最初から、ツチヤさんのマインドに違和感はなかったです。

― 滝本監督は、今作のエグゼクティブプロデューサーの成宏基さんに「普段滝本さんが言っていることと『笑いのカイブツ』という本で書かれていることがとても似ている」と言われて、今作の企画を提案されたそうですね。

滝本 : はい。だいたいわかるというか、「そらそうやろ」と思いましたね。

― 具体的には、どのあたりに共感されたのでしょうか。

滝本 : 「やるだけやって燃え尽きたらそれまでじゃ」なんかも、そうですね。

― 映画のコピーにもなっている主人公ツチヤのセリフで、東京での構成作家としての生活に挫折して大阪に戻ったツチヤが、その葛藤を吐露するものですね。それは、たとえその先がなかったとしても、やるだけやれればいいということでしょうか。

滝本 : “先がない”ってことじゃないんですよね。「これをやったら、これになる」みたいな、後先を計算するようなことはあんまりしないです。そのときのMAXを出そうっていうのを、いつも思っています。

自分の持てるMAXの力を出したあとに、先は見えてくるので。とくに僕らの仕事はそうですよね。一個一個ちゃんとやらないとすぐに淘汰される。

― 大喜利やハガキの投稿など、“普通”の物差しではかれば将来性がないように思われることでも、ツチヤさんは「おもろいだけが正しい」と信じて行動し続けますよね。

滝本 : そういう想いには共感しました。

岡山 : 共感できない・距離を感じるという人も、そのかけらみたいなものは自分のどこかには感じることができるような、ツチヤはそういうキャラクターじゃないかと思いますね。

― 私も「これは自分の話だ」と思って観る人が多いのではないかと思いました。一方で、あまりの不器用さに「もうちょっとうまくやれるんじゃないか」と歯がゆい思いも感じまして。すごく痛いと言いますか…。

滝本 : そこはやっぱり、この原作のキャラクターを、その魅力そのままに天音君が表現してくれたからだと思います。歯がゆいのは、社会的にうまくやる方法を知っているからですよね。

でもツチヤのキャラクターは逆で、損得を考えず、世の当たり前とされていることに自分なりに向き合ったり、立ち向かったりしている。

― 滝本監督は、プレス資料のインタビューでも「人は好きな事があったら、自分なりに向き合って、傷ついたっていいし、傷つくべきだし、 恥かいてもベソかいてもいいんじゃないか」と、それこそが人間臭さだとおっしゃってますね。ツチヤさんは、今の話を聞いていかがですか?

ツチヤ : もし僕がいま同じところに戻ったとしても、また同じ選択をするだろうなと思いました。自分がやってきたことを、失敗とは全く思っていなくて。

― なるほど。

ツチヤ : 正解って別に一個じゃなくて、自分が選んだものを正解にすればいい。選んだ道でダメになっても、そのあと選んだもので、僕はまた良い結果を出せていると思うので。

― ……なるほど……。

滝本 : …どうしました? 疲れてます? (笑)

― すみません、今作を観て、皆さんのお話を聞いていたら、すごく考えてしまって(笑)。わたしもこうやって「書く」仕事をしていますが、先が見えなくて「もういいんじゃないかな」と思うときがあって。

滝本 : 「もういいんじゃないかな」と思うんですか。

― 「もう限界かもしれないな」と思うときは、結構あって。

滝本 : それはまだ限界じゃないんですよ。わかんないですけどね。

思います? もう限界かなとか。

ツチヤ : 思うときもあります。

滝本 : ほんまですか?

ツチヤ : ありますよ。小説に関しては、この映画の原作よりも面白いものはつくれないだろうなって。いま何を書いても、もうこれを書いていたときのマインドには持っていけなくて。

岡山 : 僕も、この作品でツチヤを演じているときはそうでしたね。もう無理かもしれないって(笑)。今回は一人の人生の濃密な数年間を演じましたし、主役なので朝から晩まで役として過ごす時間が長くて。ずっと肉体と脳みそと心を使って、長い時間役に浸かっていました。

滝本 : 天音君はもうずっと、僕らがセッティングしている間も、端っこの方でこう足を抱えて小さくなっていて(笑)。今回の役の精神的に 、ピシッっと立ってニコニコして待てないんですよね。それはそうなって当然なんですが、もうほんま「あしたのジョー」じゃないけど、ボロボロになっていたから。

― ツチヤと同じですね(笑)。

滝本 : でも普通な顔していられるよりもいいじゃないですか。現場でそこにエネルギーを使うのは無駄だと僕も思うので、天音君自身が「やばいっす」ってところまでやってくれているから、僕らとしてもその頑張りを絶対に無駄にしてはならないってなりました。

岡山 : 撮影が終わってからもしばらくは、暗いトンネルが続いている感じがしましたね。「終わった」と明確に区切れるものではなかったです。

暗いトンネルで迷子になっていて、どこをつたって外に出ればいいのかを模索するような。全然スカッとした気持ちではなくて、役の延長上にいる感じがずっとありました。

― 撮影が終わっても役柄が抜けないぐらい、どっぷりと役に浸かった作品だったんですね。いま撮影から少し経って、作品とも少し距離ができたかと思うんですが、改めて振り返っていかがですか?

岡山 : まだこう、距離ができているっていう感覚もあまりなくて。途中にいるっていうか…。だから、そのぐらいかなり特別な作品ですね。公開前なので、この先『笑いのカイブツ』という作品が自分のなかでどんなものになるかは、わかんないですけど。でも本当に思い出深い体験でしたね。

滝本 : 「強い映画」っていうのは、キャストとかスタッフが同じ方向に向かってやるから強くなるんですよね。「いまは、これをやんねん」って気持ちで。そのほかのこと、たとえば毎月の支払いだったり(笑)、毎日の生活の大変なことなんかは「やかましいわ!」と一旦置いておくくらい。

― 滝本監督はプレス資料で「死んでもいいくらい、何の後悔もなくやろうと思った」とおっしゃっていますね。そのためにリミッターを外してやらないといけないと感じたと。

滝本 : ツチヤさんの半生を描いた『笑いのカイブツ』をつくった僕らみたいに、誰にでもそういうものはあると思うから、「俺にもなんかあるんちゃう?」って観た人に思ってもらえたら一番嬉しいですね。

いまはみんな携帯電話で暇つぶししているじゃないですか。どうでもいいんですよ、道具に操られすぎだと思います。その小さな世界よりも楽しいものが、誰にでも絶対にあると思います。

やめない理由

― 今作の原作となった小説をツチヤさんが書かれたのは、東京での構成作家を志すも挫折し、見習いとしての生活を辞めて大阪に帰られてからと伺いました。しかし、その後も小説の執筆だけでなく、吉本新喜劇の構成作家や落語の創作などもされていて、創作活動は続けられていたんですね。

ツチヤ : 大阪に帰るときに、映画で仲野太賀さんが演じた“西寺”のモデルになった人に「やめる」と言ったんですよ。そうしたら、「絶対にやめるな」って止められて。それからはその繰り返しですね。もうやめたいなと思っても止められて、じゃあもうちょっと何かやろうかなと思って落語を作ったら賞をもらったり、新喜劇の作家として誘われたり。

自力やったら絶対に世には出られていないので、続けているというよりは、やめる権利がないって感じですね。

― 人からの言葉に力をもらって、続けてこられたんですね。

ツチヤ : そうですね。この“西寺”のモデルの人だけでなく、あと数人います。その人たちの言うことだけは、絶対なんです。だからその人たちがやめて良いって言うまではやめないって決めていて。こうして映画にもなったんで、「もうこれでいいか?」って聞いたんですけど、「まだ」って言われたので(笑)。それでいまもやっている感じですね。

― なぜ、その人たちの言葉は「絶対」なんですか?

ツチヤ : 命をもらった感覚があるんです。「お笑いをやめる」のは、そのもらった命を止めるみたいなもので、勝手に自分で殺すことできないんですよ。

だからその人たちからやめていいよって許可が出るまではやめないですね。「やめるな」って言うだけじゃなくて、「本を書け」とか、アドバイスもくれるんです。そうして言われたことをやってみたら、全部うまくいって。なので、今の生き方は自分の考えで選んだものではないかもしれないですね。

― 滝本監督は、自分の好きなことを「もうダメか」と思うときがあっても続けてこられたのはなぜですか?

滝本 : 僕の場合は、人に何かを言われてとかではないです。そういう意味ではツチヤさんとは違いますね。もちろん、やっていくなかで誰かの一言が支えになることもありますが。

― 挫折しそうになったときは、どう乗り越えてきたんですか。

滝本 : そういうときは、「自分が見ている」って考えるんです。誰かが見ているから頑張るんじゃなくて、自分が見ているから負けられへんって思うタイプなんですよ。誰もいない道端でごみを捨てたりする人もいるけど、それって誰も見ていないけど、自分は見ているじゃないですか。その自分に負けたくない。誰も見てへんけど自分は見てるやんって話で。その自分に負けたくないというのはありますね。

― 辛いことがあっても、そこではやめたくないと。

滝本 : しんどかったら、やめても良いと思う。でもほんまの自分が「やめるのは違う」と思ってるんやったら、それは続けたほうがいい。

辛いときって、楽したい自分や、別の道に進んだ方がいいんじゃないかって迷う自分、いろんな自分がいっぱい出てくるんですけど、ほんまのお前はどう思うんやって話は自分のなかでしますね。対話して、いろんな自分をかきわけていったら、奥の方で光輝いている自分が「まだじゃね?」って言っている。そうしたらもう、その自分に「おっす!久しぶり!」って言って、その気持ちに乗っかるだけですよ。

― その自分に気付かないふりをしてそこでやめてしまったら、自分が悔しいんですよね。

滝本 : そうですね。でもそうやって自分と対話して頑張るって決めても、身体がついてこないこともいっぱいありました。それはもう、いろんな失敗をしましたよ(笑)。でもそれでも一生懸命やっていれば、周りのみんなは助けてくれると思うんです。

― ツチヤさん、滝本監督、それぞれに異なる方法でしたが、岡山さんはいかがですか?

岡山 : 僕は現実的に、生きるすべがそれしかなかったって感じですね。これまでいろんなものに興味をもって、ちょっとその世界に足を踏み入れては「なんか違う」と思ってやめるってことを繰り返していたんですよ。その中で初めて明確に“かたち”になったのがいまの仕事で。

それまでをも投げ出したら、もう今後の人生において何かを続けることは無理になっちゃうかもしれないと思っていて。

― 「俳優」は「なんか違う」とやめなかったんですね。

岡山 : これをやめたら、この先なにも持続させることのできない人生が始まる確信があったんですよ。辛いときにも、「いまやめることを選択したらもう何もできないよね」と思っていたので。

でももし自分がやっていることがきつくてやめたいんだったら、それはやめたほうが良いと思います。さっき滝本監督がおっしゃっていたみたいに、本当にしんどいときは体がついてこなかったりするので。そこでもし仮にやめたとしても、本当のところではまだ続けたいって気持ちがあればまた戻っていくだろうし。何を選ぶとしても、自分で選択すること、ちゃんと自分でそれを選んだと自覚できる、できていることが大事だと思います。

― …ありがとうございます。自分もいまの仕事を続けるどうか、考えようと思います。

滝本 : 考えて良いと思いますよ。大丈夫ですよ(笑)。誰でもなんとかなるんです。

岡山天音、ツチヤタカユキ、滝本憲吾の「心の一本」の映画

― 最後に、心の一本の映画についてお伺いします。これまで観てこられた映画のなかで、その作品を観て「これが自分がしたいことだ」「自分はこういう人間だ」など思われた映画があれば、教えていただけますか。

岡山 : 僕は『マインド・ゲーム』(2004)ですね。

― 『マインド・ゲーム』はロビン西さん原作のアニメーション映画で、『夜は短し歩けよ乙女』や『映像研には手を出すな!』などヒット作を次々と手掛ける湯浅政明監督の長編初監督作品です。一度死んで生き返った男とその周囲の人物を、実写や2D、3Dなどの多様な映像表現を用いた斬新な技法で描き、国内外で高く評価された作品でした。

岡山 : 子どもの頃に観たんですけど、世界は自分の外にあるもので決定づけられているんじゃなくて、それをどう受け取るかに意味があるという話なんです。物ごと自体は変えられないかもしれないけど、その印象は変えられるってテーマが好きで。

あと、途中でキャラクターが実写の声優さんの顔になったりするんですよ。ラストシーンも振り切った表現で、理屈を抜きにしたエネルギッシュな終わり方で、そういう表現方法みたいなものにも影響を受けました。好きな要素がいっぱいあって、いまも時々観返すことがあります。

ツチヤ : ぼくは、『悪魔とダニエル・ジョンストン』(2006)が好きです。

― 『悪魔とダニエル・ジョンストン』は、シンガーソングライターでアーティストのダニエル・ジョンストンを追ったドキュメンタリー映画で、その年のサンダンス映画祭ではドキュメンタリー作品監督賞も受賞しています。

ツチヤ : 今日も彼の描いた作品がプリントされているTシャツを着てきたんですけど、彼はいまでいう、“子ども部屋おじさん”だったんです。

50歳を過ぎても実家の地下室に住んでいて、精神病院に入ったり出たりを繰り返していたんですけど、表現者としての純度がエグくて。彼の、童心を残したまま技術をあげていく姿がすごく良いなと思って。

― 憧れている人なんですね。

ツチヤ : 世間にどう思われるとか、気にしていないんですよ。そういう純度の高い表現者になりたいなって、19歳のときに観て思いました。そこからは、僕も周りの誰に何言われようが、あまり気にしなくなって。こうなりたいって思う人がダニエル・ジョンストンなので。

滝本 : そのDVD、僕返しました?

ツチヤ : 返してもらいました(笑)。

滝本 : 良かったー。いま聞きながら、返したかなあと思って。ドキッとしたわ(笑)。

僕の一本は『フロム・ダスク・ティル・ドーン』(1996)です。

― ジョージ・クルーニーとクエンティン・タランティーノが主演を務めたホラーアクション映画ですね。どういうところが、ご自身の核になった映画だと思われますか。

滝本 : 銀行強盗の一行が、メキシコの国境を超えて逃げこんだ酒場がヴァンパイアの巣窟だったって話なんですよ。そんなアホな話を、大人が真面目に作っている。最高じゃないですか?

全力で金をかけて何かを作って人に楽しんでもらえるって最高だなと思って。何回行ったかなってくらい、観に行きましたね。映画館の人に「このポスターください」って言って。

岡山 : すごい!

滝本 : 終わるまで待てって言われて、はい、待ちます! って。上映が終わってから取りに行きました(笑)。

― そのポスターはまだお持ちですか。

滝本 : はい、実家の部屋にがっつり飾っています。いや、なんてことない話なんですけどね、なんてことないねんけど最高なんですよ。

- 1.PINTSCOPE公式X @pintscope をフォロー

- 2.下記ツイートをリツイート

- ※当選者にはDMにてご連絡いたします。

◤ 映画『#笑いのカイブツ』#岡山天音×#ツチヤタカユキ×#滝本憲吾 監督

— PINTSCOPE|ピントスコープ (@pintscope) January 5, 2024

サイン入りチェキ1名様にプレゼント◢

📝応募方法

①@pintscopeをフォロー

②このツイートをRP

当選はDMで📩

インタビューはこちら▼https://t.co/2Z8GB8e3hY

記事のご感想も是非お寄せください! pic.twitter.com/BGtvNTNq3Y

- ・当選は、応募締切後、厳正なる抽選にて決定いたします。

- ・応募締切後1週間以内にPINTSCOPEのTwitterアカウントより、当選者様のTwitterアカウント宛にダイレクトメッセージにてご連絡をさせていただきます。賞品発送のため、お名前、ご住所、お電話番号等をお伺いいたしますので、指定の日時までにフォームへの入力をお願いいたします。

- ・PINTSCOPEのアカウントのフォローを解除されますと、応募が無効となりますのでご注意ください。

- ・PINTSCOPEのTwitterアカウントに既にフォローいただいている方も参加資格がございます。

- ・明らかにプレゼント応募目的で作成されたアカウントからの応募は、抽選時に対象から外れることがありますので、ご注意ください。

- ・以下に当てはまる場合、当選を無効とさせていただきます。

- ①当選者様の都合により、指定の日時までにフォームへの入力ができなかった場合。

- ②住所が不明等の理由により当選者様への賞品がお送りできない、または運送業者により返送された場合。