目次

自分にとっての「自由」って?

― 九条さんは、相方の下田真生さんとお笑いコンビ・コウテイとして活動されおり、俳優初挑戦で映画出演は今作が初になります。普段から映画をよく観ていると伺いましたが、好きな映画を「作る側」になっていかがでしたか?

九条 : まず、同じシーンを何度も撮るっていうのが衝撃でした。「また同じセリフを言うの? これって何してんの!?」って。

齊藤 : はははは(笑)。

― バラエティ番組の作り方と全然違いますもんね。

九条 : バラエティ番組の収録は、何台ものカメラがずっとまわって出演者を映して、それを編集したものが放送されるんです。でも映画は、同じシーンでもカメラ位置を変えたり監督さんが納得されるまで何回も何回も撮り直す。全てが初体験だったので「こうして映画って作られるんだ」って思いました。

― 齊藤監督は、自分の思い描いたシーンや芝居が出るまで何度も撮り直しされ、3監督の中で一番テイク数が多かったそうですね。

齊藤 : 結構過酷な雨のシーンもあったんです。しかも季節は極寒の2月で、ロケ地の蒲郡(愛知県)は三河湾に面して海風もあったので、人が凍っていくかのような…。

九条 : そうですよ! 工さんはストーブの前で暖とりながら「アクション!」て声かけてて。

齊藤 : はい、ダウン着て。

九条 : 僕と(森)優作さんだけびしょ濡れで、むっちゃ大変でした!

― 九条さん演じる思いつめた表情の伴くんが、土砂降りの中、意を決して森優作さん演じる親友の牧田に、あるお願いをするシーンですね。

九条 : 映画のお話をいただいた時に工さんから「濡れ場がある」って聞いて、「え!? そんなシーンも…」って思ってたら、雨に濡れると言う“ガチ濡れ場”だったんです! でもいいシーンなんですよね。

齊藤 : 急に韓国映画みたいになるんですよ。

九条 : わかります、わかります!

齊藤 : 九条さんって、ああいうシーンがすごくはまる。出で立ちが、すごく映画的だと思います。だから寒い中何度も撮り直してでも、素敵な部分をどうにかしてえぐり出したかった。でも、そのシーンの撮影後は、近所の方がお風呂を貸してくださって。

九条 : めちゃくちゃ優しくしてくださった〜。

齊藤 : ただ、衣装部さんが九条さんの替えのパンツを忘れて、「蒲郡のご家庭の浴室にずっと九条ジョー」…というこちらの不手際があったんですけど(笑)。

九条 : はい、浴室は変な空気になってました。

齊藤 : 九条さんには初めての映画出演で、かなりハードな現場を味わわせてしまいましたが、その分、あの時の九条さんの旨味が映し出された作品になったと思います。

― 九条さんのキャスティングは、齊藤監督たっての希望と伺いました。

齊藤 : 実は、僕が原作の「伴くん」のパートを担当させてもらうことが決まってから、なかなかキャスティングが決まらなかったんです。「伴くん」という存在に出会えないでいたというか。そんな中、あるテレビ番組に出演させていただいた時に観た、コウテイさんのネタが圧倒的におもしろくて。

九条 : 工さん…!

齊藤 : 下田さんという天才がいまして。

九条 : なんで相方だけ!? コンビで面白いんですから!

齊藤 : その時の九条さんの佇まいに、「あれ?」って思って。奇妙な残り香があるというか、シルエットもそうですし。それから2、3日、九条さんを思う日が続いて。

で、その2日後ぐらいに、別の撮影現場で、もう撤収とか始まってるのに明らかにスタッフに声をかけられてない、作業員みたいな服装をした森優作さんがいて。それでまた、「あれ?」って、点と点が繋がるような感覚がありまして。そして、その後すぐに本田役の木竜さんにも会って、一週間で理想のキャスティングを見つけられたんです。

九条 : むちゃくちゃ嬉しい…。

― オファーを受けていかがでしたか?

九条 : ドッキリ番組かなって思いました。

齊藤 : そういえば、伴くんは「坊主にする」という条件があったので、先方も一度は悩まれたみたいです。

九条 : そうなんですか!? 知りませんでした!

齊藤 : スタイルができあがってますから、コウテイさんは。でも、「確かに…」と思っても、やっぱり伴くんは坊主だし、九条さんにお願いしたかったので、再度しっかり説明してオファーさせていただいて。そしたら、納得して受けてくださったんですよ。それで、衣装合わせの時に九条さんの断髪式をしました。

九条 : 工さんが直接刈ってくださったんですけど、いきなり真ん中からはじめて、「なんなん!?」って(笑)。でも、終わって鏡見たら原作の伴くんそっくりで。選ばれた意味がようやく理解できました。

― コウテイでの「臙脂色のマオカラーで七三分けの九条さん」と、今作での「坊主で丸メガネの伴くん」が同一人物だと気づかない人も多いのではないかと思うぐらい、役になりきってましたね。

九条 : 思えば僕自身も昔、伴くんみたいな生活をしてたなと。家に借金があったので、親が僕にはいい大学に行っていい仕事に就いてほしいという希望があり、中高一貫の進学校に入ったんです。でもそこは、1学年が80人しかいないすごく狭い世界で、とても不自由を感じてました。

勉強が正義だっていう風潮もすごく嫌で、あとちょっとずついじめられて誰も話してくれる人がいなくなってしまって。伴くんみたいに孤立してた時、たまたまテレビでお笑い番組を見て、「こんなに自由な世界あるんだ」と思ったんです。そこから自分の中で何かがパーンと開けて。…思い返せば、今作で伴くんをやるべくそんな学生時代を過ごしてたのかなと。

― 伴くんも、牧田と出会うまでは、友達がいないという役でした。

九条 : 僕も、沢田っていう友達がいたんですけど、ほんと牧田みたいなやつで。ずっと2人でゲームしたり、公園の鉄棒のところでずっと喋ってたり。2人とも他に友達いなかったから、本当に「伴くん」のエピソードのような生活をしてましたね。というか僕は「お笑いで革命起こしたい」という気持ちで走っている最中なんで、まだまだ「伴くん」真っ只中な感覚です。

……これは一応、今日ここに来るまでの新幹線の中で考えました。

齊藤 : 新横浜から品川間のね。

九条 : 近すぎるやろって! 16分!! 名古屋からですよ!

齊藤 : そして、今日は沢田さんにも来ていただいてます!

九条 : 来てないですっ! 今は滋賀県で農業やってるから来ないです、来ないです!!

― (笑)。また映画出演のオファーがあったら、どうしますか?

九条 : …断りますね。

齊藤 : 1度はね。

九条 : ちょっと坊主は…って。いや、嘘です(笑)。これを機に色んなことへ挑戦できたらって思っています。

前例のない挑戦の先に見えるもの

― 九条さんは伴くんみたいな学生時代を送っていたということですが、齊藤さんはいかがですか?

齊藤 : 学生時代は、今思えば何かが一番研ぎ澄まされていた時間だったと思います。当時、バックパッカーみたいなことをしていたんですよ。

九条 : 高校生で? バカじゃないの!?

齊藤 : バカじゃないのって!(笑)。高校2年の春休みぐらいですかね。若気のいたりとは思いながらも『青年は荒野をめざす』とか読んでいたので。その後、卒業してからも旅に出たんですが、高校の時に旅に抱いていた「自由だー!」という感覚はなくなっていたんです。むしろ自由すぎて、不自由なぐらいで。

― 卒業して旅に対するイメージが変わったんですか。

齊藤 : 高校生の時は、囲いの中にいるからこそ、外を思えたんだなと。今作の原作者・大橋(裕之)さんの作品は、学校を卒業して大人になっていく/大人になった人が「何かを諦めた人」として描かれていることが多いと思うんです。その諦めは絶望ではなく、何かを選びとっていくために必要なことというか。大橋さんの作品が学生時代をテーマにしたものが多いのは、そこに「自由がある」からなのではないかと思いました。

― 齊藤監督は、俳優だけでなく、監督やプロデューサー、白黒写真家、移動映画館「cinéma bird」の主宰など肩書きにとらわれない活動をされています。九条さんは、これまでの枠にとらわれない新しい笑いを生み出そうと挑戦し、第41回「ABCお笑いグランプリ」で優勝されています。枠にとらわれない活動は、その分リスクもあると思うのですが、怖くはありませんか?

九条 : 僕はいつも心がけていることがあって。岡本太郎さんの『自分の中に毒を持て―あなたは“常識人間”を捨てられるか』という本に、こういうことが書いてあったんです。

僕は常に危険な方を選択して歩いてきた。そうしたら、ある時、命がボワッと燃え上がって輝き出したと。それを読んで、開眼したような感覚があって。安全な道ではなく、あえて危険な道に行った方が、自分がどんどん大きくなって行くんじゃないかなって思ったんです。今回も、僕はお笑いが生業なんで、映画に出なくてもいいかもしれない。しかも坊主にしたら、イメージもガラッと変わってしまう。

― でも、出演を決めた。

九条 : 自分の命がボワっと燃えて、更に高い所に行けるんじゃないかと思って。そしたら、工さんをはじめ様々なクリエイティブな方にお会いできました。

齊藤 : 九条さんを見ていると、たまたまお笑いという方法で、自身の中にあるクリエイティブなものを、自らの考えを持って自由にアウトプットしているなと感じるんですよね。僕らの世代は、「僕を見て自由になって」とは声高に叫べない、上の世代の影響を多大に受けて、その狭間でもがいているというのが正直なところで。

― 枠にとらわれてない、わけではないと。

齊藤 : 僕は、映画との関わり方がある種散漫だという見方もあると思うんです。一つを極めるというよりは、「映画」の周りをぐるぐるして、定まっていないように見えるかもしれません。でも、映画ファンとしての「客席にいる自分」が始まりでもあるので、その目線はずっと持っていたいなと思っています。

― 「客席にいる自分」ですか。

齊藤 : 去年公開された『アイヌモシリ』(2020)という、現代のアイヌ民族を描いた作品があるのですが、監督の福永壮志さんと以前より交流があったというのもあり、僕に出演を依頼してくださったんですね。でも脚本を読んでみたら、主演の下倉幹人さんをはじめ、主要キャストはアイヌの方々を起用していて、現代を生きるアイヌ民族を切り取ったドキュメンタリーのような作品で。

九条 : へー。そんな作品が。

齊藤 : これは僕のような、タレントが出たら、作品の世界観を崩してしまうと、明らかに客席側の自分が思って。

九条 : なるほど…。

齊藤 : なので出演という形ではなく、スチールで参加をさせてもらいました。そのように、自分に対しての客観的な目線は常に持っていたいなって思います。客席でワクワクしながら座っている自分を裏切らないような、余計な、間違った関わり方を映画にしていなかったらいいなと。それが今の自分の在り方の一つかな。

― 今作では、撮影現場に託児所を設けるという試みもされたそうですね。

齊藤 : 以前から、日本の映像業界で働く女性たちが、出産や育児のために現場を離れていく流れをずっと見てきたんです。出産や育児で才能が離れていってしまう。最初の頃は、そういうものなのかなと思っていたんですが、海外の作品に参加すると、スタッフさんの家族などとのプライベートの時間が撮影に組み込まれているんです。例えば、スタッフさんはみんな家族をロケ地に呼んで、2時間とられている休憩で、一緒に過ごしていたり。

九条 : そうなんですか。

齊藤 : フランスとかの現場はそうなんですよ。僕自身も、父が映像業界の人だったので、小さい頃スタジオに遊びに行くことがあったんです。だから、自分の父がどういう仕事に就いているのかが何となくわかりましたし、同じように現場へ遊びに来てる子どもと仲良くなることもありました。

幼い頃にそういう経験があったから、僕はこの世界を目指したということもあるんです。そういう面でも、スタッフの家族が現場に来るっていうのはむしろ相性がいいんじゃないかなって、なんとなく体感としてあって。

― 確かに、スタッフの働きやすさだけでなく、現場に来る家族にも、様々ないい影響が考えられますね。

齊藤 : 山田(孝之)さんやプロデューサーに、そういった現場があってもいいんじゃないかって話を結構したんです。小さなのろしではあるんですけど、長期の撮影でなければ、自分の現場には毎回そういう場を作っていけたらなと。

結果的に、今回の現場では子どもを預けるスタッフはいなかったんですけど、そういう場が用意できたという実績はできた。最初は、他県に住んでいる子どもを預かるということに色んな面でハードルがあったのですが、現地の方たちの協力があって、可能にすることができたんです。だから、これから蒲郡でロケがあった時は対応できるというのが、むしろ大事かなと思っています。

齊藤工と九条ジョーの「心の一本」の映画

― では最後に、ご自身に影響を与えた「心に残る一本の映画」を教えてください。

九条 : 一本はむずいですよ…。洋画のダイナミックなところが好きなんで、海外作品をよく観るんですけど、なんでしょう…どうしようかな。『ウルフ・オブ・ウォールストリート』(2013)もめっちゃ好きで…。あ!『パッドマン 5億人の女性を救った男』(2018)ってご存知ですか?

齊藤 : インド映画ですよね。あの作品は素晴らしい!

― 貧しくて、衛生的な生理用ナプキンが買えないという、インドの女性たちの現状を救うため、清潔で安価なナプキンの開発を目指したインドの社会起業家であるアルナーチャラム・ムルガナンダム氏の実話をもとにした作品ですね。ムルガナンダム氏は2014年に、アメリカのTIME誌の「世界で最も影響力のある100人」に選出されました。

九条 : 周りにバカにされながらも自分を信じて走りきって、で、世界に革命を起こすという。すっごい爽快だし、観ていて楽しいんですよ。よかったらぜひご覧ください。いいの出しました?

齊藤 : うん。いい!

九条 : よかったー。

齊藤 : 僕はつい昨日観た作品なんですが、『ファーザー』(2021年5月14日公開)ですね。もう、すごかったですよ。その他にも『ノマドランド』(2020)とか、今年のアカデミー賞有力候補作品を観させていただいていたんですが、『ファーザー』はちょっと、すごすぎて。

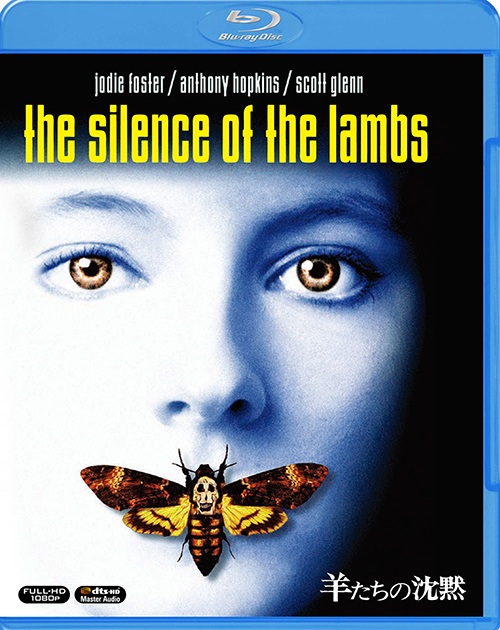

― 『ファーザー』は、『羊たちの沈黙』(1991)で、第64回アカデミー賞主演男優賞を受賞したアンソニー・ホプキンスと、『女王陛下のお気に入り』(2018)で第91回アカデミー賞主演女優賞を受賞したオリヴィア・コールマンがタッグを組み、記憶を失っていく父親と、父親を支える娘を演じる作品ですね。今年のアカデミー賞では作品賞をはじめ、計6部門にノミネートされています。

齊藤 : 「認知症の人」を描いているのではなく、「認知症の人は世界がどう見えているのか」を描いているんです。「この人、自分の娘だったよな?」とか、観客自身も、観ている世界がパラレルワールドのように感じるようになっていて。

舞台となっている家や病院、登場人物が着ている服や小道具にも、そう感じる要素が含まれているんです…。

― 本作は、アカデミー賞美術賞にもノミネートされていますね。

齊藤 : その細かいディテールも理解したくて、僕3回観たんですよ。

九条 : 3回も観たんですか!?

齊藤 : 例えばエヴァンゲリオンでいうと、長年積み上げてきたものを、『シン・エヴァンゲリオン劇場版:||』(2020)で全て回収した、みたいなものが、『ファーザー』には一本に詰まってるっていう。いや、『ファーザー』ちょっとやばかったです。今年観た中でダントツです。

九条 : あー、それ以上聞きたくない…! 観たい…観ます!

◎『ゾッキ』原作