目次

歌はうたえない。

けれど、誰かの「やりたい!」の“伴奏者”にはなれる

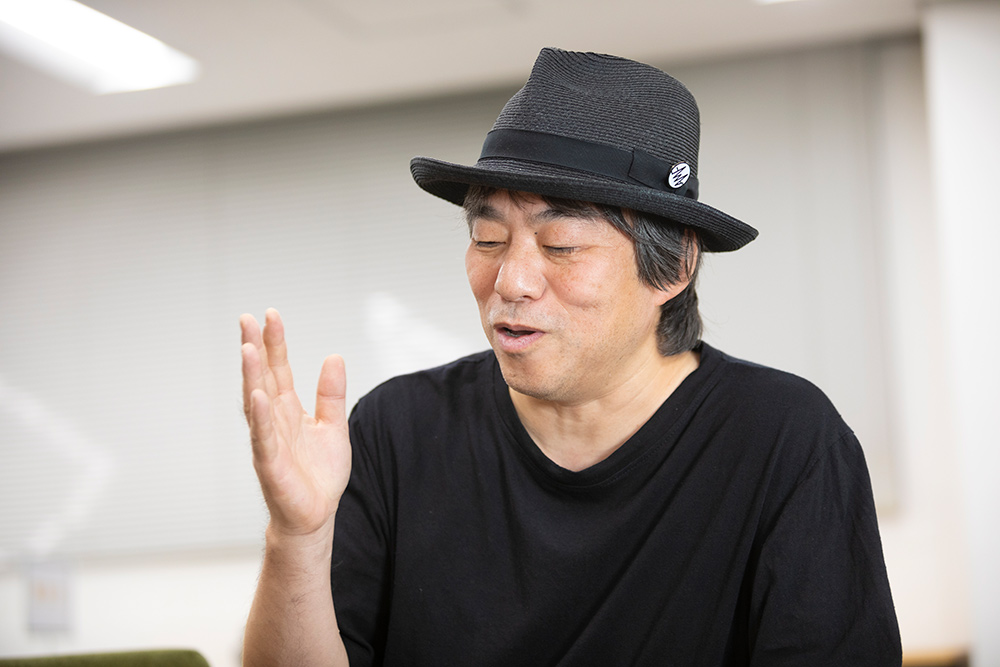

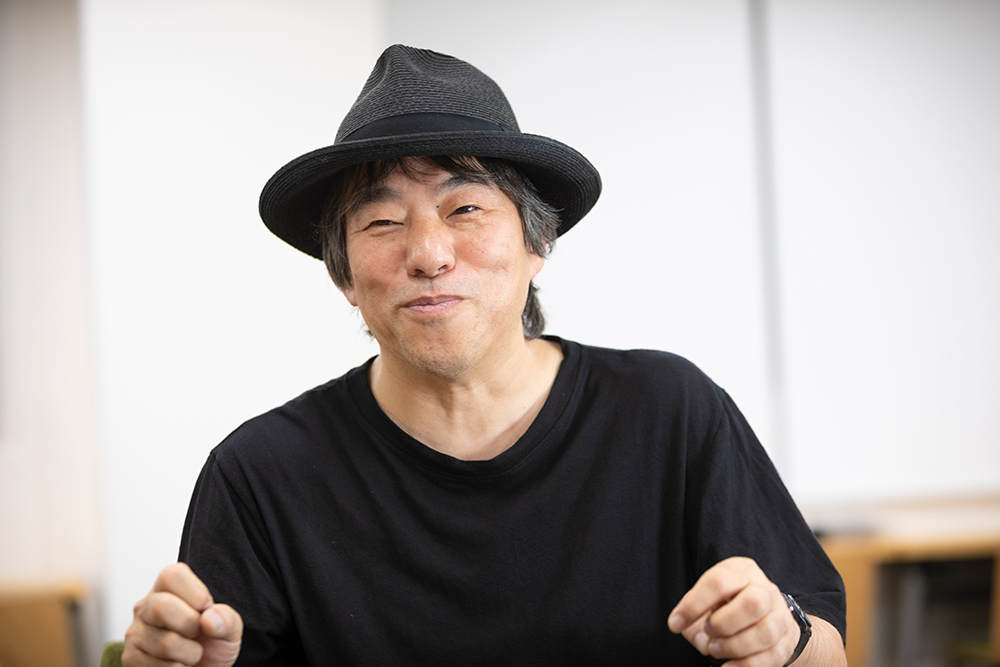

― 大友さんは現在NHK大河ドラマ『いだてん』の劇判も手掛けながら、8月に開催された「福島わらじまつり」(「PROJECT FUKUSHIMA!」と連携)で総合プロデューサーも務められています。そんななか、映画『タロウのバカ』が(2019年9月6日より)公開になりますね。

大友 : そう、もうヘトヘト(笑)。明日から、また『いだてん』のミックス(録音された各トラックの音量や音色などを調整する作業)に入ります。『いだてん』での作業はそれで最後かな。2年以上取りかかってきたから、本当に寂しい。こんなに長く時間をかけることなんて、なかなかないですからね。

― 大友さんのSNSを見ていると、「いつ寝てるのだろう?」と心配になります。

大友 : SNSに書いているものは、僕が取り組んでいることの一部。だから、その3倍はやってる(笑)。「福島わらじまつり」もやっと終わってさ。

― 「福島わらじまつり」(※)は、地元最大の伝統的な夏祭りですね。大友さんは、2011年からプロデューサーとして関わられています。今年開催された盆踊りが大盛況だったとか。祭に参加された方が「素晴らしかった」とSNSで発信されているのをたくさん見かけました。

(※大友さんは、伝統を踏まえながら市民が「誇り」を持って祭りをつくり、自分たちで続けられるようにするにはどうすればいいかを考え、祭りのあり方そのものを大きく変革。祭りの本来の意義などが参加者にわかるよう、それを踏まえた物語を、音楽や踊り、衣装などに取り込み、それらを一体的につくり上げた内容の「わらじまつり」が今年開催されました)

大友 : そう思ってくれるんなら、嬉しんだけどね。毎回、「もう、僕がやるのはこれで終わり。会議は疲れた、ギター弾きたい! 若い人に引き継ぐ!!」って思うんだけれど…。

― 「来年も絶対に続けるぞって思っている」とご自身の連載でおっしゃっていましたね。「できることなら海外でも。沢山の海外の方が(盆踊りを)踊っているのを見てますますそう思った」とも。(※こちらは大友さんのSNS内にて発信)

大友 : 誰かに「これをやりたい!」という動機があって、僕もそれに納得がいったら「じゃあ、そこまで言うならやろう!」ってなるんです。伴奏者的なディレクターだったらできると思います。

― 伴奏者、ですか。

大友 : そう、もともと僕はギタリストなので、自分のことは「伴奏者」であると思ってる。だから、そういう意味でも劇伴(映画やテレビドラマなどで流れる伴奏音楽)をつくるのは好きなんです。劇伴は、文字通り「伴奏音楽」ですからね。

そもそも「この映画をつくりたい」という動機があるわけではなくて、でも、“信頼している”、あるいは僕を“信頼してくれている”という監督との関係がまずあった上で、その人から依頼を受けて、「これなら伴奏してもいいな」って思えたときに、伴奏しているんです。そんな風につくるのが好きなんですよ。だから、人が変わる分、伴奏の仕方は毎回変わってくるんだけれど。

― 『いだてん』も「福島わらじまつり」も映画『タロウのバカ』も、信頼し、信頼されている関係だからこそ、“伴奏”していると。

大友 : です! 大森立嗣監督と最初に作品をつくったのが、もう10年近く前になるのか。彼の作品を手掛けるのは『ケンタとジュンとカヨちゃんの国』(2009)『ぼっちゃん』(2012)『母を亡くした時、僕は遺骨を食べたいと思った。』(2019)に続き、4作目。『ケンタとジュンとカヨちゃんの国』『ぼっちゃん』今作と共通しているのは、“暴力”と“行き場の無さ”ですよね。

― 主人公の少年「タロウ」(YOSHI)は、戸籍もなく、一度も学校に通ったことがない、親から育児放棄された少年です。そのタロウと、やり場のない思いを抱えた高校生のエージ(菅田将暉)とスギオ(太賀)がつるみ、ひとつの銃を手に入れたところから暴力や死に取り憑かれ、その刃を社会や自分へと向けていく姿が描かれています。

大友 : 音楽をつくっていると、どうしてもシンクロしてしまうので、しんどかったな。登場人物の感情にシンクロして音楽をつくるわけではないけれど、脚本を何度も読み、映像を何度も観ながら制作していますからね。今回は、大森監督との作品のなかでも一番きつかったかな…いや、どれも毎回大変だな(笑)。

― 今作は、大森監督が人生で初めて書いた脚本を、満を持して制作されたとか。その作品を託すという、大森監督からの信頼の厚さを感じます。

大友 : もっと、恋愛とか幸せな風景が描かれた映画音楽の依頼がきてもいいんだけどなぁ(笑)。いや、人間そのものに迫るような作品を任せてもらうことは、嬉しいことです。きっと僕の資質を知った上で、「こういう音楽が欲しい」と指定をしてくれるわけですから。

大森監督は、いつもしっかりとした“欲しい音楽”のイメージがあるんです。それに対して、僕がどうアプローチするかが問われている。

― シタール(北インド発祥の弦楽器)と大友さんが弾くギターの音色だけで構成されたエンディングテーマは、印象的でした。大森監督は「大友さんは引き出しが多くて、柔軟でコミュニケーションが取れる音楽家だから、俺のムチャぶりにも応えてくれる」っておっしゃっています。

大友 : 今回は大森監督からまず「シタールのイメージ」って言われて、「いや僕インド音楽なんかやったことないけど…」っていうところから始まったんです(笑)。「もしかしたら、これは僕じゃなくて、その音楽を専門にやっている方がいいのでは?」と最初に言ったんだけれど、でも大森監督は「そうじゃないんだ。大友さんにアプローチしてほしい」と言われて。

― 手探りの状態からアプローチされたんですか?

大友 : はい、なので今回はシタールの音楽家を探すところから始まった(笑)。僕は劇伴をつくるにあたって、僕に全面的に任せてくれる方法でも、強いイメージを指定してもらうのでも、どちらでも構わない。でも、音楽家ならだれでもいいような依頼だと、僕がそんな器用なつくり手ではないのでさすがに難しいんです。大森監督のように、僕をよく理解してくれて、納得がいけばそれでいいんだ。

― 伴奏するには、“信頼”と“理解”が根底にあると。

大友 : はい。でも大森監督からの依頼はいつも嬉しいけれど、「きつい…」ともがきながらやっていますね(笑)。

音楽や映画が訴えるのは、“力”ではない

― 大友さんは、「福島わらじまつり」のプロデュース以外にも、「アンサンブルズ東京」音楽祭のディレクションや「札幌芸術祭2017」のゲストディレクター、また障がいを持った方や子供たちとのワークショップなど、音楽そのものだけでなく、それが生まれる“場”も数多くつくり出しています。音楽にどういう力を感じていらっしゃいますか?

大友 : 「力」…。いや、僕は今「力」って言葉にすごく神経質になっていて…。だって「力」で勝負したら、結局は“暴力”が勝つもの。いつだって、そう。それは最近の現実社会で起こったことを見ればわかるけれど、どんな正論や表現の自由とかよりも、暴力が勝っちゃう。だって「お前殺すぞ」って言われて、それを跳ねのけられるくらい自分に強い力があればいいけれど、普通は無理でしょ。何より「それをはねのけよう」っていう好戦性をはらんだ発想そのものが、本当に嫌いなんです。

「力」に、文化は絶対負けるから。だから「文化の力」とか「音楽の力」とか言うけど、そういう言葉で表現してはいけないと、最近しみじみ思う。文化が訴えるのは、“力”ではないって。

― 大友さんは、「音楽は“恐ろしい力を持つものでもある”」ともおっしゃってます。「平和なり震災なりにからんで、音楽が素晴らしい力をとか、絆をとかいう類の言説に触れる毎に、いや、まったく同じメロディやリズムで逆の方向にだっていけるのにとも。」と。

大友 : 僕は漫画家の水木しげるさんを取材したことがあるんだけど、実際の戦争の現場では兵隊たちは軍歌を歌いながら突撃していったんだそうです。水木さんの描く漫画でもそのシーンは描かれているから、読むとわかると思う。最近では戦場で兵士がイヤフォンをして、高揚する音楽を聴きながら攻撃するという話もあるでしょ。そういう話を聞くたびに、「そんな音楽の使い方あるか!」って、思うんです。でも実際に兵士には必要なんですよね。自分の心を少しでも守るために。

― 映画も戦意高揚やプロパガンダの手段としても使われてきたという歴史があります。音楽も映画も言葉も、“正の力”だけでなく、“負の力”も持つと。

大友 : だから、「音楽はいいもんだ」なんて「何を言ってるんだ」って思ってしまうことも多い。音楽っておっかないものだし、言葉も同じ。

俺ね、音楽なんてばかばかしくていいと思ってるんです。くだらなくてばかばかしくて。だって、本来祭りで夜中まで踊り続けるわけでしょ。その感じ最高じゃないですか! そういうこともできなくなっているような、自分を“まじめ”だと思い込んで、他人を批判ばかりしている大人たちは、『タロウのバカ』観るべきですよ。これがおまえたちの姿だよ、って。

― 大森監督は、主人公タロウを“わからないもの”として描いているけれど、“わからない”からといって排除してはいけないと、「どんなに意味で周りを固めても、わからないものや意味を見出せないものはいっぱいある」と、おっしゃっていました。

大友 : 『タロウのバカ』に登場するタロウやエージやスギオは、自分に刃が向かっちゃってるけど、現実では大人たちが自分に刃を向けることもできずに、他人や他国に刃を向けたりしてる現状があって……って、ごめん、なんか熱く語りすぎちゃってるね…。

― 大友さんは様々な「相手をねじ伏せるのではない」活動を通して、なかなか変わらない流れの中でも、少しずつ“変わっていることもある”とおっしゃっています。そして、老若男女、国も超えて、線を引かず手をつなげることを「諦めたくない」と。

大友 : まずは顔が見える範囲でね。相手が僕のことを知っていて、ちゃんと話を聞いてくれる人に対してなら、対話をすることで変わることもあると思ってはいるんです。でも力ずくで相手の顔も見ずに、何かを言ってくるような人たちには、何もできない。力に対して力ではなく、いったい何にどう訴えればいいのか…誰か、本当に教えてほしいなって思います。

大友良英の「心の一本」の映画

― では最後にひとつ。大友さんにとっての心の1本を教えてください。

大友 : 1本、か。……ちょっと30秒だけ時間をください(笑)。何だろうなあ、あれもこれもっていろいろ出てきちゃうけど…今パッと思い浮かんだのは黒澤明監督の『どですかでん』(1970)かな。

― 黒澤監督の初のカラー作品ですね。貧民街に生きる人々を、俳優の菅井きんさんや田中邦衛さん、喜劇役者の三波伸介さんなど錚々たる面々が演じています。

大友 : 黒澤監督の映画は、ほかにも『羅生門』(1950)『七人の侍』(1954)とか、もっと有名なものがあるけど、でも、なんか『どですかでん』好きなんですよね。特に冒頭のシーン、あれはもう「これこそ映画だ!」って思うけどね。なんなんだろうね、あれ!

― 六ちゃんという電車好きの少年が、他人には見えない空想の路面電車を運転し、発車させるシーンですね。その電車の音が「どですかでん」と表現されています。

大友 : そう、その主人公が「シューーー ダッダン、ダッダン…どですかでん」って機関車の真似しているところに、武満徹(1930-1996日本の作曲家。数多くの映画音楽を手掛けた)の音楽が入ってくる……というだけのあの場面が最高に好きなんです。今だからなおさらそう思うのかもしれない。主人公の男の子があんなにも生き生きと素敵に見えるから。

― 武満さんの劇判も大友さんのなかでは大きい存在、ということですね。

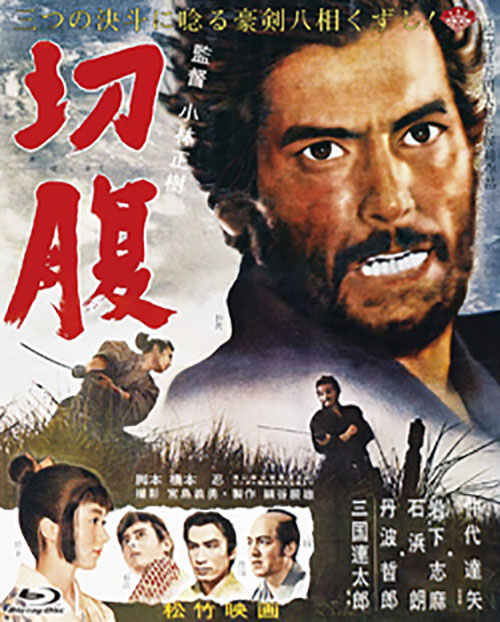

大友 : 武満さんの劇判は、僕にとって永遠のマスターピース! 影響を受け続けています。武満さんの映画音楽を先に聴いてから映画を観る、くらいの感じだったから。そのくらい好きだなあ。あと、武満さんの映画音楽といったら小林正樹監督の『切腹』(1962)と『怪談』(1965)が最高です……って、映画の話は止まらなくなっちゃうなぁ(笑)。