目次

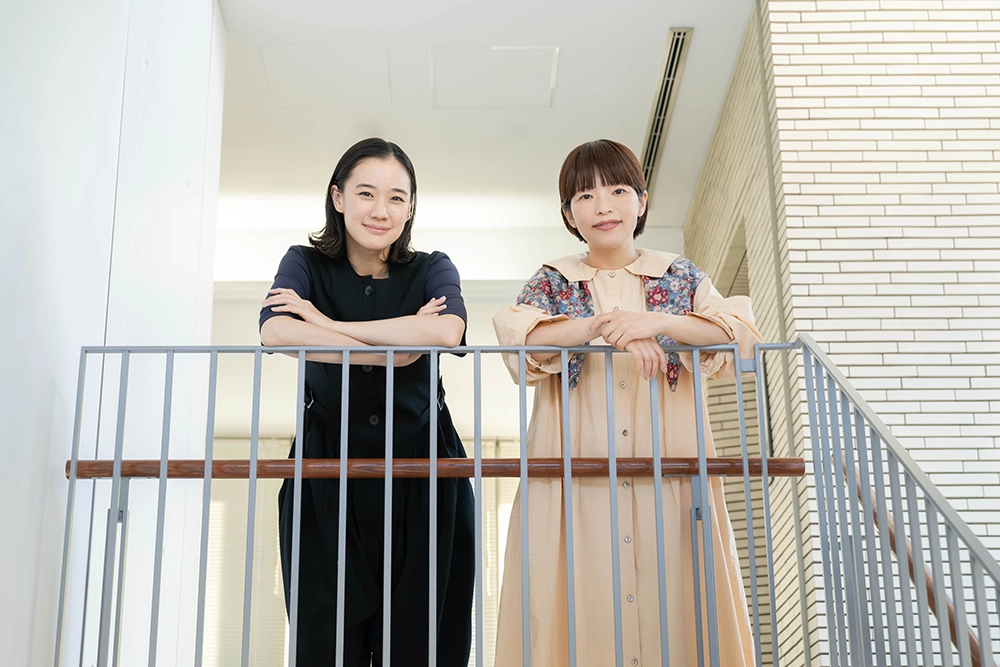

大人も迷いながら生きている

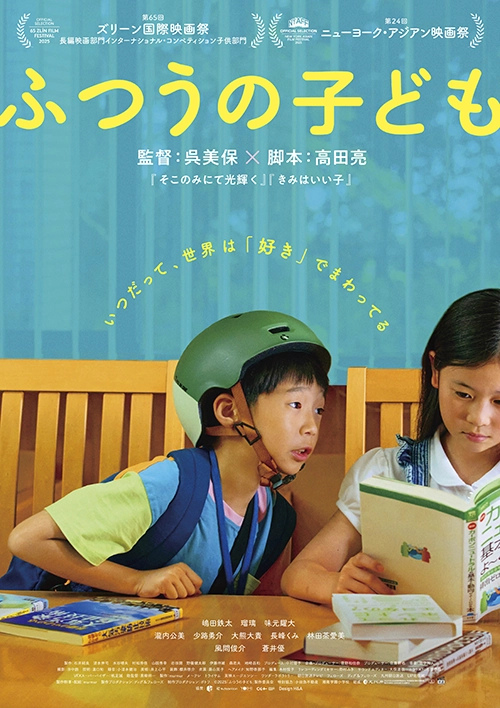

― 今作は、「大人から見たステレオタイプではなく、ノスタルジーでもない、今を生きる等身大の子どもを描きたい」という呉監督の思いをひとつの出発点につくられたそうですね。本編の多くは子どもたちの出演シーンで構成されていますが、初めて台本を読んだ時、蒼井さんはどんな作品になると想像していましたか?

蒼井 : 私は、自分の演じるキャラクターが自分の中で立ち上がってくるまで何度も脚本を読むんですけど、子どもたち同士のやり取りが繰り広げられるシーンは何度読んでもワクワクしました。

「これがこのまま映画の中に立ち上がったら最高。実際にどこまで実現できるだろう!」と期待しかなくて。子どもにとって台本は、いわゆる地図というか設計図みたいなものでしょうから。これを理想として。

呉 : そうなんですよね。

蒼井 : 子どもたちのシーンは素直に読めたんですけど、大人たちが登場するシーンは、「ん? 私が想像していたのとは違うぞ」って。

呉 : あー(笑)。

蒼井 : 読んでいるうちに、「そういうことか! この映画は大人もみんなおかしいんだ」って気づいて(笑)。ステレオタイプなものの見方でこの台本を読もうとした自分を「恥ずかしい!」って思いました。

呉 : なるほど。『ふつうの子ども』っていうタイトルだから、うっかり騙されちゃうよね。

蒼井 : 「子どもたちを見守るしっかりした大人」というポジションで呼んでいただいたのかな、って最初は思っていたんです。でも違った(笑)。

呉 : “違う“から呼んだんですよ(笑)!

蒼井 : ほら、私もフェーズが変わったから。

呉 : ほのぼのホームドラマだと思った? そんなわけないじゃないですかー!

― 今作には、蒼井さん演じる主人公・唯士(嶋田鉄太)の母親・恵子や、担任教師の浅井(風間俊介)など、子どもを取り巻く大人たちも登場しますが、その描かれ方も、いわゆるステレオタイプな“大人”の姿とは少し違っていましたね。撮影前には、蒼井さんと呉監督で恵子の人物像を共有されたんでしょうか?

呉 : 性格にちょっと突っ込みどころがある人にしたい、という話はしましたね。

蒼井 : 育児書をたくさん借りてくるけど、全部は読み切っていないとか。

呉 : そうそう。

― 図書館から何冊も育児書を借りてきては、「子どもの自己肯定感を伸ばす」などの助言を信じて実践している母親でしたね。

蒼井 : 恵子は、いわゆる“毒親”と呼ばれるような親でもなくて、育児放棄をしているとかでもない。裏付けされた闇みたいなものは何もなくて、明るく一生懸命に子育てをしているんです。ただ、空回っている(笑)。でも本人は特に悩んでる感じもない。

― そこにリアリティがありました。

蒼井 : 絶妙でしたよね。

呉 : 私自身もそうですけど、親になると、「子どもの前ではこれをしてはいけない」とかいつも気にして生きている。だから、自然と「立派な大人って?」「ふつうって何だろう?」と考えることになるんですよね。でも、「そんなにパーフェクトな人っているのかな?」とも思っていて。

恵子という母親は、見ていて突っ込みどころがあるけど、真っ当な人間だし、すごく頑張って生きている。でも、それをステレオタイプに描きたいわけではないんだと。

蒼井 : はい。

呉 : “いい母親”として演じてもらわなくてもいいです、という話しをしましたよね。

― この映画に登場する大人たちの、子どもたちの言動に戸惑ったり対応に迷ったりする姿を見て、私も安心しました。大人であっても必ず正解を持っているわけではないんだと。

呉 : そう、この映画を観てホッとしてほしい、楽になってほしい、と思ってつくっていました。

― 映画前半では、唯士とクラスメイトの心愛(瑠璃)、陽斗(味元耀大)を中心に子どもたちの冒険のような毎日や、クラスで繰り広げられる人間模様が楽しく展開しますが、後半からは、唯士たちの“秘密の活動”の広がりを軸に、少しずつ緊張感が増していきます。

― 特に、三人とそれぞれの母親、教師という「子どもと大人」が一堂に会する最後の面談シーンではぐっと空気が張り詰め、シリアスな人間ドラマが浮かび上がってくる様子に息を呑みました。

蒼井 : あのシーンは、同じ役者として私も頑張らないとと思いながらも、子どもたちの様子を親心で見てしまいましたね。特に、この場面で軸となる瑠璃ちゃんの姿は、見ていて心が洗われるような緊張感でした。

呉 : そうそう。撮影日程の中で最後の方に撮ったシーンだったんですけど、子どもたちもそれなりに緊張していて。瑠璃ちゃんが「ちょっと気持ちを整えに行ってくる」って別の教室に入ったら、あとの二人も「じゃあ、俺たちも…」とか言って、それぞれ分かれて教室に入っていて(笑)。

蒼井 : えー、そんなことあったんだ!

呉 : 可愛くて思わず笑ってしまったんだけど、でもそうやって真剣に受け止めているんだなって。

蒼井 : 大事なシーンなんだってわかるんですよね。

― あの面談で、母親や教師たちは三人が引き起こした“ある事態”と向き合うことになるのですが、大人が教訓めいたことを言って終わるのではない、その展開も斬新だなと感じました。子どもはいつだって大人の予想を超えてくるものだ、という事実を思い知らされたようで。

呉 : 衝撃ですよね、あんなことが目の前で起こったら。誰も何も言えなくなる。

蒼井 : うん。

呉 : 子どもたちの撮影時間は限られているので、子どもたちのカットを優先的に撮っていったんですよ。

― 子どもたちがいなくなって大人だけになると、現場の空気もまたガラッと変わるんですか?

蒼井 : そうですね。子どもたちがいる時は、緊張感を削がないようにしつつ、かといってピリッとしすぎてもうまくいくわけではないから、BGMくらいのトーンで大人は話してるんですけど。

呉 : 教師役の風間さんとかね、本当の先生みたいにちょっと小話を挟んでくれたりして。

蒼井 : そうそう。緊張感を持ちつつ、みんなで見守るような。

呉 : その後、大人だけ残ってアップショットを撮ったんですが、蒼井さんと瀧内(公美)さんのプロフェッショナルさたるや!

― 瀧内さん演じる心愛の母親は、恵子とはまた違うタイプの「大人」として描かれていましたね。

呉 : はい。カメラのセッティング中は、蒼井さんと瀧内さんはお茶場でお菓子を食べながら「これ美味しいよねー」って和気あいあいと話してるんですけど、スタートがかかったらあのお芝居。「なんなんだろう、この人たちは!」って驚愕でしたよ。

蒼井 : 子どもたちが帰ったら大人はベラベラ好きなことしゃべって(笑)。

呉 : その時間も最高でしたね。

「好き」という気持ちがあれば、生きていける

― 今作の出発点には、「大人も子どもも共に楽しめる映画をつくりたい」という呉監督の思いもあったと伺っています。今作の現場では、子どもたちに対して指示の内容は大人の俳優と大差なく、一人の俳優として接していたそうですが、他にもチームで共有していたことや、現場で大切にしていたことなどはあったんでしょうか。

呉 : スタッフ時代も含め、私のこれまでの映画づくりの中で、今作が一番相性のいいチームだったなと思っていて。映画の現場って、時間の余裕がなくなってくると焦って声を荒げてしまう人がいるんです。まぁそれは映画に限らずかもしれませんけど。

今回は、誰一人としてピリピリする人がいなかったんです。

蒼井 : あんなに暑い中だったのに。

呉 : 暑いと大体ギスギスしてくるもんね(笑)。撮影が終わったあと、もうこのチームではできないのかと思うと寂しくて、奇跡のチームでした。

― そういう現場の雰囲気は、きっと子どもたちにも伝わりますよね。

呉 : そうなんです。だから子どもたちものびのび演じられたと思うし、大人も子どもも、エキストラの人たちも、みんないきいきと演じてもらえた現場だったんじゃないかなと。

蒼井 : 楽しかったですよね。子どもたちの“ひと夏”を近くで体験させてもらえたような時間でした。

呉 : 脚本をつくりながらも思ったんですけど、大人も子どもも人間関係は、結局あまり変わらないなって。子どもの方がもっとダイレクトで、大人から見るとヒヤヒヤすることもあるけど、「同じ人間関係の中でそれを修復しながら生きている」というところは同じですよね。

蒼井 : うん。

呉 : 人は誰もがどこか欠落というか、足りない部分を抱えていて、完璧な人なんてこの社会にはいない。むしろ、人と人とが補い合って社会が成立してる。だから、世界はこんなに豊かなんだなということを、この台本を読んだ時に感じたんです。

― 完璧でないからこそ、人と人は関わり合って生きていく必要があると。

呉 : あとは、自分の子どもも含めて、今の子たちはみんな、習い事などやらなきゃいけないことをたくさん課されているんだけど、そんなことよりも “好き”という気持ちがあれば生きていけるんだよな、と思いました。誰かのことが好き、何かが好き、それだけで最強だなって。そこに改めて気付かされたので、私も親として、子どもにあれこれしなさいってガミガミ言わないようにしないと(笑)。

― この映画のキャッチコピーも、“いつだって、世界は「好き」でまわってる”ですね。

蒼井 : 子どもは自分の目で見て、体感して、その経験が子どもの人格をつくっていくんだなと、その素晴らしさをこの映画を通して感じました。大人からすると、ただ子どもたちが遊んでるだけに見えることも、その中で多くの感情を学んでいるんだなって。

呉 : そうそうそう。

蒼井 : 子ども同士のあの時間というのは、人間関係も含めて、生きていく術を身につけていくための、とてもとても大事な時間なんですよね。あとは、私が演じた恵子っていうキャラクターが、映画をご覧になった方たちにとって息抜きにもなるのではないかなと。「そっか、こんなもんでいいのか」って。

呉 : 聞きかじったような、浅い知識を支えにしていたりね(笑)。

蒼井 : そうそう。育児書も数ページ読んだだけで、「OK、よしよしこれでいける!」って数日間頑張れるような。子どもは、育児書に載っていないことをしでかすものだし、完璧にしなくてもいいんですよね。それを含めて人間讃歌というか、「みんな頑張って生きてるね」ってなれる映画ですよね。

呉 : ! 「みんな、全力で生きている」っていう映画の予告編に入れたキャッチコピー、最初は“全力で生きている”だけだったんですよ。でもそれだと、「子どもに対してだけ言ってるみたいだね」ってディレクターや宣伝プロデューサーと話して、“みんな”をつけたんです。

今、蒼井さんがおっしゃったように、大人も子どもも、“みんな”に対しての賛美、応援を込めた映画にしたかったんです!

蒼井優、呉美保監督の「心の一本」の映画

― 最後に、「心の一本」の映画について教えてください。今作の制作過程や撮影時に思い出した作品や、お子さんと一緒に観て心に残っている作品などがありましたら。

蒼井 : 今回の現場で見返したのは、『おとなのけんか』(2011)です。

呉 : え、すごい!! 『ふつうの子ども』の最後の面談シーンは、あの映画のカッティングを研究したんです。言ってないよね?

蒼井 : 聞いてなかったです! やった、正解だった!!

― ロマン・ポランスキー監督の『おとなのけんか』は、子ども同士のトラブルを解決するために集まった二組の夫婦が、冷静に話し合いを進めていくうちに、お互いの本性が浮かび上がってくるというコメディ作品ですね。

呉 : あの映画、滑稽ですもんね。「結局、何の話なの?」っていう(笑)。

蒼井 : 子どもたちはとっくに問題解決してるのに、大人たちが延々こじらせて、どんどん話が面倒くさくなっていくという。大好きな映画なんです。今回、台本をいただいて読みながら、「『おとなのけんか』思い出すなー」って。

― 呉監督はいつ頃からイメージされてたんですか?

呉 : いや、ごめん私の方が遅かった(笑)。あのシーンのカット割りを考える時に。

蒼井 : なるほど!

呉 : 誰がどこに座るとか、目線をどうするかとか、そういうことが重要なシーンだったので、どうしようかなと考えている時に思い出したんです。

『おとなのけんか』は家の中が舞台だから、立ち上がったり歩き回ったり、身体の動きはあるんだけど、基本は座って話し合うじゃないですか。面談シーンでの空気感を想像しながら「あっ!」て思い出して参考にしました。

― 偶然にも、お二人の中で同じ映画が浮かんでいたんですね。

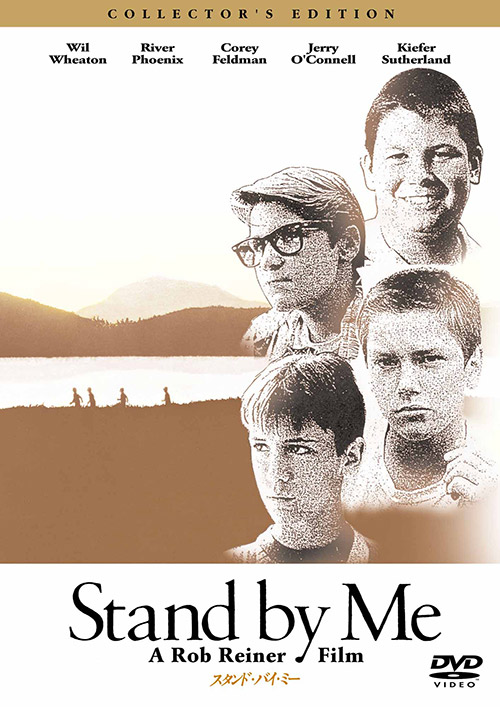

呉 : びっくりです。私は、この映画の企画中にプロデューサーと3つの映画を思い浮かべていて。それが、『フロリダ・プロジェクト 真夏の魔法』(2017)と、『スタンド・バイ・ミー』(1986)、『ぼくらの七日間戦争』(1988)でした。

― どの作品も、大人の介入が少なく、子どもたちの視点で世界や人間模様を描いた作品ですね。特に『フロリダ・プロジェクト 真夏の魔法』について、菅野和佳奈プロデューサーは、「あんなふうにエネルギッシュで、かつ彼らが生きていく社会を考えさせるような映画を日本で作れたら」と今作をつくる上で考えたとコメントされていました。

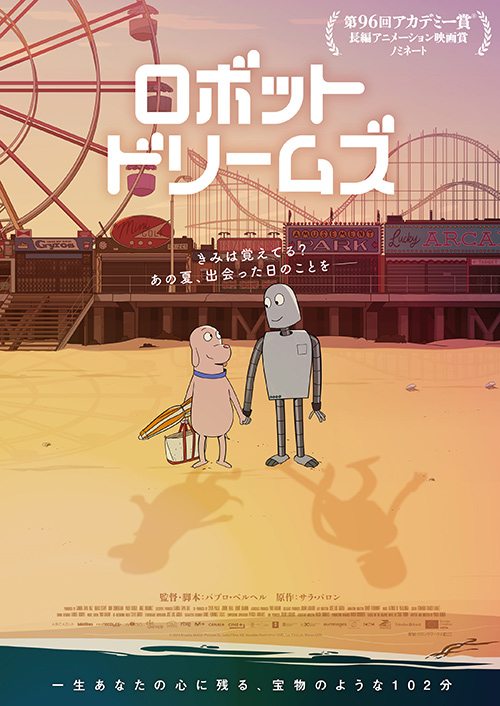

呉 : ちなみに、私が最近子どもと観てよかったなと思った映画は、『ロボット・ドリームズ』(2023)です。一見、大人っぽいんだけれど、絵がシンプルで音楽も明るいから、10歳の長男はもちろん、5歳の次男も全部集中して観れたんですよ。帰宅して「セプテンバーかけて!」とせがまれヘビロテでずっと踊っていました。

― 『ロボット・ドリームズ』は、ニューヨークで孤独に暮らす主人公の犬が、たまたま目にしたCMで注文した“友達ロボット”と友情を育む、パブロ・ベルヘル監督のアニメーション映画ですね。

呉 : 観終わった後に、長男が「とっても細かな感情を描いてたね」って言ったんですよ。

蒼井 : えー! すごい(笑)。

呉 : わかるんだ、と思って。セリフもナレーションもないし動物とロボットしか出てこないんだけど、とってもヒューマンなんですよね。映画館にはおじいちゃんおばあちゃんもいて、カップルもいて、観客の年齢層が幅広くて。

息子の感想を聞いて、『ふつうの子ども』も、子どもがいるいないに関わらず、色んな世代の人たちに観てもらえたらいいなって、改めて強く思いました。