目次

フィクションの中で「家族の形」を探る

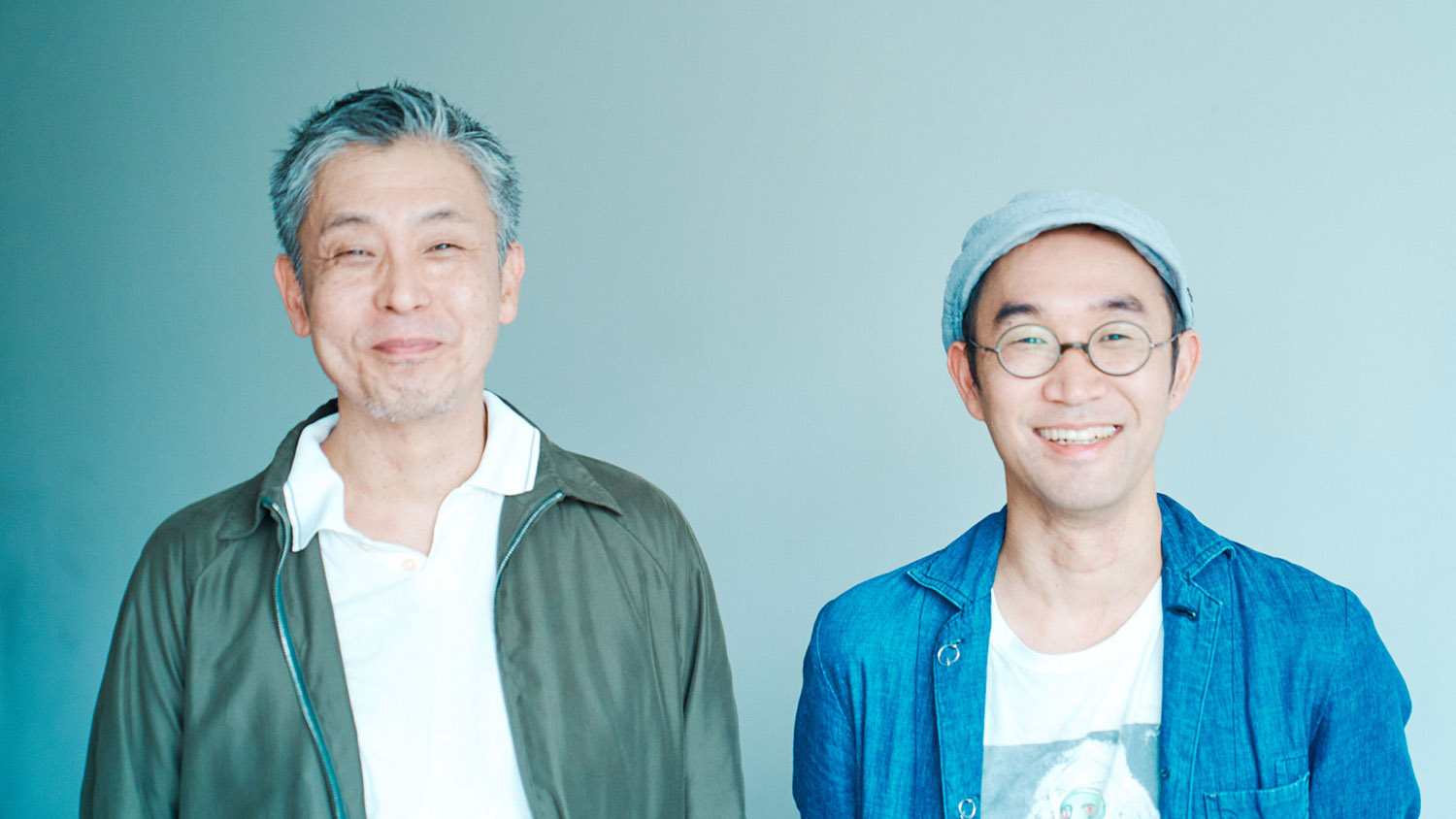

― 親を失った少女と少年を、長澤樹さん、窪塚愛流さんが演じる映画『愛のゆくえ』(公開中)は、映像コンペティション「クリエイターズ・ファクトリー2018 U-25」でグランプリを受賞した、宮嶋風花監督の商業デビュー作です。

― 宮嶋監督は今作で『動くな、死ね、甦れ!』(1990)のヴィターリー・カネフスキー監督作や『汚れた血』(1986)のレオス・カラックス監督作、『シテール島への船出』(1986)のテオ・アンゲロプロス監督作などの影響を挙げていますが、実写映画だけでなくアニメーション作品から幾原邦彦監督作、中でもテレビアニメ『輪るピングドラム』から大きな影響を受けていると伺いました。

宮嶋 : 大学1年生のときに『輪るピングドラム』を、放送から少し遅れて観たんですが、今まで観てきたアニメとは違うなという衝撃がありました。心にドーンときたというか。それ以来、ずっと好きで好きで…。自分の軸にある作品のひとつだと感じています。

― 『輪るピングドラム』は、ある事件により家族と切り離され、親子関係を阻害された主人公の子どもたちを描いています。これまで個性的なアニメ作品を数多く世に放ってきた幾原邦彦監督が2011年に手がけた作品で、2022年に映画版も公開されるなど、特に人気が高い作品のひとつです。

宮嶋 : 『少女革命ウテナ』や『さらざんまい』など、幾原監督の作品はどれも好きなんですが、『輪るピングドラム』には特に思い入れがありますね。

― それはどういった部分なんでしょうか?

宮嶋 : 多分観た時期も関係してると思うんですが、それまでは、自分の家族のことについて特別に考えるということがなかったんです。

宮嶋 : でも、『輪るピングドラム』をきっかけに、「家族」っていう定義を考えるようになって、他の作品を観るときにも親子の関係に注目するようになりました。

大学の卒業制作として初めて作った作品も『親知らず』という親子関係を描いた映画なんです。

― 『親知らず』で宮嶋風花監督は、2018年の「クリエイターズ・ファクトリー U-25」のグランプリを受賞。その後、商業デビューをかけたワークショップを勝ち抜いて『愛のゆくえ』の制作が実現に至りました。

幾原 : 『愛のゆくえ』の舞台となっている北海道は、宮嶋さんが生まれ育った場所なんですか?

宮嶋 : そうです。札幌が自分の育った場所で。

幾原 : つまり、宮嶋さんが子どもの頃から見ていた風景なわけですよね。

宮嶋 : はい。

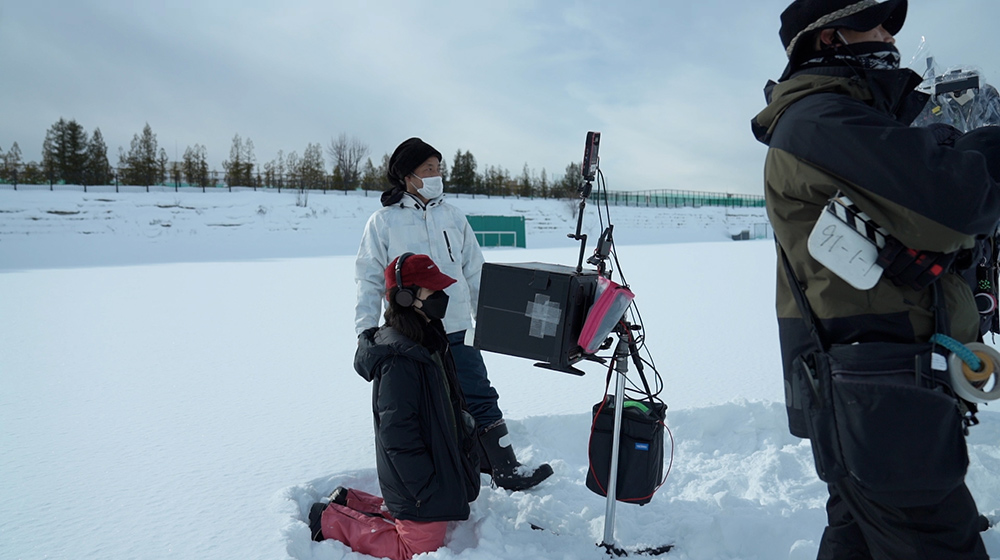

― 宮嶋監督は大学卒業までずっと北海道で暮らしていらっしゃいました。『愛のゆくえ』では北海道の雪景色がとても印象的に使われていますね。

幾原 : 僕は、作り手の原風景が込められている作品と言いますか、現在の風景の中に過去の風景を追体験するように撮った作品が好きなんです。

― 幾原監督も作品を作るときに、自分の原風景のようなものは意識されるのでしょうか?

幾原 : そういうことをやりたいとは思うんですが、僕の中にはそういったものがないんです。やろうと思えばやれるのかも、よくわからないですね。

― 原風景を持っていらっしゃらない?

幾原 : というのも、親の仕事の関係で引っ越しを繰り返していて。ずっと風に乗って、荒波を越えたり、川辺に行ったり、広い海に行ったり、沼に行ったり、というイメージで、子どもの頃から漂流している感じです。

自分の「帰れる場所」というのがイメージできないんですよね。今もそうなんですけど。

幾原 : 「家族の形」みたいなものもよくわからなくて、フィクションの中で「こうなのかな?」と探っている感覚があります。だから、原風景がアイデンティティの核になっている作品を観ると、正直ちょっと羨ましい。憧れます。

― なるほど。

幾原 : でも、そこで僕が嘘をつこうとすることが、自分の創作の原動力になってるのかなとも思いますね。

― 『愛のゆくえ』は、宮嶋監督の体験を基にした半自伝的映画ということですが、宮嶋監督にとっては自身の過去と向き合うことが創作の原動力になっているのでしょうか。

宮嶋 : 大学の卒業制作の『親知らず』のときも、『愛のゆくえ』でも、自分が経験したこと、自分の歩んできた人生を盛り込んでいきたいという気持ちは強くありました。

― 『親知らず』は、母親を亡くして不安定な父親と暮らす少女を描いた作品です。宮嶋監督が「家族の定義」を考えるきっかけとなった『輪るピングドラム』は、両親が不在の中で兄弟として育ったふたりの少年が、妹を救おうとする姿を描いた作品ですね。

宮嶋 : 私が『輪るピングドラム』から影響を受けた点はもうひとつあって。元々映画好きだったわけではなく、絵を描くのが好きな人間でした。そこからアニメーションを好きになって、映画にも入っていったという流れなので、物語とか人の心情というよりは、視覚的なイメージから話を作っていくっていうのが、自分のスタイルとしてあるのかなと思っています。

幾原監督の作品にも視覚的に印象的なモチーフがたくさん登場して、そのひとつひとつから感じ取れるものが大きな物語になっている感じが好きです。そういう部分からも影響を受けていると感じます。

― 『輪るピングドラム』にはペンギンやリンゴなどのアイテムや、『銀河鉄道の夜』の世界観からの引用、帽子を被った瞬間にパッと画面の印象が変わるなど、ビジュアルに訴える要素が印象的です。また、『愛のゆくえ』にもアニメーションや絵画が印象的に使われていますね。

幾原 : 宮嶋さんの作品の良いところは、アニメもあって実写もあるというハイブリッドな要素だと思います。『愛のゆくえ』も、ビジュアル的にインパクトのあるアニメが、家族の背景を視覚的に説明するために入ってきますが、これからつくる作品ではアニメシーンの方が実写シーンよりも長くなってもいいかもしれません。

ストーリーやテーマがとっつきにくいものだとしても、そういった演出で見る側との距離をグッと縮めることができるのが宮嶋さんの才能だと思いますね。好きなことを入れ込むことで、観客との距離を縮めるという。

アウトサイダーな、ものづくり

― 宮嶋監督は「クリエイターズ・ファクトリー」に応募したことが、映画監督の道を進むきっかけとなりましたが、幾原監督も学生時代に「全日本学生写真コンテスト」(朝日新聞主催)や「YJビデオフェスティバル」(「週刊ヤングジャンプ」主催)で受賞されたそうですね。(「幾原邦彦展 ~僕たちをつなげる欲望と革命の生存戦略~」図録より)

幾原 : 在学中に撮った映画やビデオ作品で小さい賞をいくつか獲ったりしたので、映像作家や漫画家の先生は誉めてくれたりもしたんですが、学校の先生たちには無視されてましたね。

― そうなんですか。

幾原 : 当時の学校は今よりもっとアカデミックだったので、学校では全然でした。なんといっても僕の時代はアニメや漫画は蔑まれていましたから。

今は大学にアニメーションや漫画のコースがあったりして、そういう最先端の学科にはかなり人が集まるみたいですけどね。僕も何年か前に母校に講演で呼ばれたときに、あまりの歓待ぶりに驚きました(笑)。

― では、映像コンテストから仕事へつなげるというような考えはなかった?

幾原 : 「これは仕事になるかもしれない」という感覚はありました。時代的なものもありますが、メディアが好きだったので、映画にせよ、テレビにせよ、本にせよ、何らかの形でメディアに関わりたいという漠然とした欲求があったんです。

ただ、当時は全く情報がないし、採用人数1人のところに100人の応募があるぐらい絶望的に狭き門だったので、自分なんて及びじゃないよなという風にも思っていました。

幾原 : で、なんとなくメディアに関わる入り口になるのかなという思いもあり、グラフィックを学びました。当時は空前のグラフィックブームでしたし。

― 大学では、グラフィックを学ばれてたんですね。

幾原 : 当時僕の大学では、寺山修司作品の美術監督をやっていた粟津潔先生という日本グラフィック界の頂点みたいな方が名誉教授をやっていらして、年に何回か特別講義が開かれたんです。

― 粟津潔は日本のグラフィックデザイナーの草分け的存在で、美術やデザインの専門教育を受けることなく、実践から学んだことでも有名です。大阪万博(日本万国博覧会)のEXPOランドの計画設計や「天井桟敷」の美術、寺山修司の映画『田園に死す』の美術監督など活動は多岐に渡ります。

幾原 : 僕は、寺山修司の作品やアングラ演劇などが好きなんですが、それは粟津先生の影響が大きいですね。授業で紹介してくれたんです、「天井桟敷」の美術なんかを。1983年の大学入学当時、アングラ演劇が一周まわって大ブームで。

― 「天井桟敷」や「状況劇場」などを代表とするアングラ演劇は60年代に立ち上がりましたが、80年代でも再度ブームがあったんですね。

幾原 : 時代は学生運動が終わってバブルの入り口で、「人はなぜ生きてるのか」の模索というか、文明に対するカウンターだったんじゃないかと思います。お金や経済ではない神秘体験みたいなものを、皆が求めていた気がします。それが、カルト的なものへも転じていくわけですが。

宮嶋 : 私も札幌で寺山修司脚本の演劇を何本か観に行きました。やっぱり「ザ・アングラ」という感じの、白塗りで皆でワーッとやっているようなものが印象に残っていますね。

幾原 : 青森にある三沢市寺山修司記念館は行かれたことあるんですか?

宮嶋 : 行ったことないんですよ、まだ。行ってみたいなと思って。

幾原 : 僕もないんです。いつか、みんなで一緒に行けるといいですね。

宮嶋 : ぜひお願いします。

― 宮嶋監督は先ほど「絵を描くのが好きで、そこからアニメーションを好きになり、映画に入った」とおっしゃっていましたが、「クリエイターズ・ファクトリー」受賞時には「映画を専門に学んでいなかった自分をアウトサイダーな存在だと思っていた」とも語っていらっしゃいましたね。

宮嶋 : 学生時代は、村上隆さんなどが好きで、カラフルで抽象的な作品を作っていました。その後、実験アニメーションを作っていた時期もあるんですが、その時描いていた絵とイメージは似ていたかもしれません。今の映画の雰囲気とはかなり違いますね。

― 幾原監督も、宮嶋監督も、大学では美術系に進み学ばれていると。

宮嶋 : 私は高校時代も美術系だったんですが、毎週のようにコンクールに応募していて、賞を獲る方法が身についてしまっていたんです。だから大学に入ってからは、賞を獲るための創作ではなくて、自分がやりたいものをやろうと思っていました。

― 自分の“やりたいもの”として取り組まれた『親知らず』をつくるにあたっては大勢の協力が必要だったと思いますが、制作はどのように進めていったんですか?

宮嶋 : 後輩たちに協力してもらったり、理解ある先生たちにご協力いただいてアドバイスをもらったり、観に行った舞台で気になった役者さんに声をかけたりして、一緒に作ってくれる人を集めました。あとは、Twitterで知り合った高校3年生の作品をYouTubeで見て、カメラマンとして採用したりもしました。

幾原 : YouTubeで! すごいですね。今はそういう風につながっていくんですね。

周りの人を「奴隷」ではなく「相棒」にする

― 宮嶋監督は『親知らず』で、一人ではなく大人数でのものづくりを経験されたわけですが、商業作品デビューとなった『愛のゆくえ』での制作はいかがでしたか。

宮嶋 : 実は『親知らず』までは「ひとりでやっている」という感覚が強かったんです。でも『愛のゆくえ』では撮影、仕上げ、音楽といった各工程にプロの方がいて、「人に任す」部分がたくさんありました。

新鮮でしたが、私はそれがすごく苦手なんだということを痛感した制作過程だったように思います。はがゆかったですね。

宮嶋 : どうしても作品を自分の子どものように感じてしまうので、両手を掴んで離せないというか。手放す苦しみについても学びました。その代わり、映画の内容のことだけに集中させてもらえたという充実感もありました。

― それまでの作り方とは全く違ったと。

宮嶋 : あと、アングラではないですが、商業的な部分とそうではない部分のバランスが本当に難しかったです。脚本を書き上げる中で「これは宮嶋さんにしかわからないよ」と言われたことがあり、そのときは「そんなことない」と思ったのですが、ワンシーンの中の一箇所を変えるだけでも伝わり方が変わることを体感し、ハッとしたりして。

― 『愛のゆくえ』は脚本の完成までに3 年を費やし、クリエイターズ・ファクトリー2018 で審査委員長を務めていた中江裕司監督と、同じく審査員を務めた脚本家の中江素子さんの意見を参考に、決定稿までに60稿ほど書き直されたそうですね。

宮嶋 : はい。私の中では点と点がつながって見えるんだけど、他人には点と点がつながって見えないことをどう修正していくのか。いただいた助言をどう解釈して、どこを直すのかっていう試行錯誤の連続でした。

― 独りよがりにならない工夫ということでしょうか?

宮嶋 : そうです。とはいえ、わかりやすすぎる映画も好きではないので、どこまでわかりやすくするかという調整も難しかったです。

幾原 : 僕は過去に何度も大失敗をしているんですが、ここでは詳しく言えないぐらいの大失敗なんですけどね。

映像業界で同じように失敗する人は多いと思いますが、最初は若いからという理由で許してもらえても、年齢がどんどん上がっていくと、目上だった人が同世代になって、やがては年下になっていくわけで。そうなると、もう許されないし、自分自身も気づけなくなるんですよ。

― それは映像業界だけでなく、どの業界でも言えることかもしれません。

幾原 : そのときに骨身に染みたことがあるんです。それは、「人の夢を叶える」ということです。

― どういうことでしょう?

幾原 : 周りの人が共感してくれることでないと、物事は動かないっていうことです。自分の伝えたいことだけを言っても、人は話を聞いてくれません。

というのも、今まで僕は自分のエゴで作品を作ってきてしまったという後悔があって。人の夢を叶えてこなかった。

― 自分のやりたいことと、周りのやりたいことを重ね合わせていくということでしょうか。

幾原 : 例えば、過去にあった企画会議で、僕は親が子どもを殺すディストピア的な世界観を描いたプロットを出したことがあるんです。そうしたら、そこにいた全員から大バッシングをくらって。何の共感性もないし、観たいと思わないと。

というのも、その人たちは皆、小さなお子さんを育てていたんです。今考えたら、なんでその場でその企画を出したんだよと思います。

幾原 : そのときの自分は「お前たちがわからないのが悪いんだ」って態度で通してしまったんですが、少なくとも入口だけでも共感できるようなものにすれば良かった。でも僕は不器用だったんで、できませんでした。万事がそうだったので、僕はすごく遠回りをしたと思っています。

とにかくそこを修正しないと自分はこの先やっていけない。「人の夢を叶える」とはどういうことなのだろうって、ずっと考えた時期がありましたね。

― 「人の夢を叶える」…。

幾原 : だから、今は、必ず近くにいる人が共感するかどうかを確認するようにしています。「これ、どう思いますか?」と聞いて、「さっぱりわからないです」と言われたら止めます。「あ、わかります」という共感を少しずつ広げていくという作業ですね。

人の夢を叶えられなかったことが悲しいなと思ってますよ。この前、それを友達に言ったら、「いや、今からでも間に合うよ」って言われたんですけどね。

宮嶋 : でも、『輪るピングドラム』は私の人生を変えて、私を救ってくれました。

幾原 : そう感じてくれたのならとても嬉しいです。そういう風に言っていただけると、生かされているなあと感じます。今の僕を支えてくれているのは、若い人たちですから。

宮嶋 : 私も頑固なところがあるので、周りの人の意見を聞いていこうと思います。

幾原 : プロジェクトが大きくなったときに、周囲の人間を自分の奴隷にしてしまうと広がらないんですよね。相棒にしないといけない。共感しないと相棒にはならないので、そういう意味でも共感は大切だと思っています。

それでいうと、僕が監督を務めた作品のクレジットには、あらゆるセクションに僕の名前が記載されているんですが、すべて必ずふたり以上でやると決めています。つまり、バディを必ず置いて、間違っていたら指摘してもらうような体制にしているわけです。

幾原 : 一時期はすべて自分の思い通りに、いわば全能であろうとしていたこともあったんですが、プロジェクトが大きくなるとそれでは立ち行かなくなりますし、僕の年齢になると若者の感性がわからなくもなってくるので。

― バディを若い人に担ってもらうんですね。商業作品のような大きいプロジェクトでは、ある程度他人に任せる、他人を信頼するということが重要だということがよくわかりました。逆に、そのように多くの人に任せたことで良かったことはありますか?

宮嶋 : はい。『愛のゆくえ』では、ひとりではないからこそ経験できた奇跡のような瞬間がいくつもありました。カメラマンがボタンを押したら理想通りの雪景色になったり、偶然の役者の目線の表情がとても良かったり。

特に印象に残っているのが、撮影最終日の朝の風景です。空がピンクと水色で、霧が立ち込めていて、朝日の白い丸がスーッと上に上がっていく不思議な情景で、「よく頑張ったね」と言ってもらえた気がしました。

幾原 : 宮嶋さんは独自の感性があるので、プライベートフィルムも撮り続けた方がいいと思います。

自分自身の作品も撮りつつ、もっと大きなプロジェクトで人の力も借りて学んでいく方が、広がっていくかもしれませんね。

後編へ続きます。