目次

映画館で働くという選択肢

汐田 : 本日のライブ配信のゲストは、映画監督・今泉力哉さんです。それでは早速、今泉監督をお呼びしたいと思います。

今泉 : こんばんは。

汐田 : こんばんは。そちらはご自宅ですか?

今泉 : はい。自宅の部屋です。部屋というか、階段の下の空間なんですけど(笑)。

汐田 : これからSHAKEでは「今泉力哉の部屋」と題して、定期的に今泉さんのお話を伺えればなと思っています。まずは「今泉さんてどんな人なのか」を伺えればと。簡単に自己紹介をお願いできますでしょうか。

今泉 : 自己紹介! 自己紹介って、難しいですね…。俳優のワークショップなどをしていても、みんなと「自己紹介って難しいよね」っていう話をします。

汐田 : 場所や所要時間によって、何を伝えるかが変わってきますもんね。

今泉 : あと、大人になってから、そういう機会ってなかなかないじゃないですか。…では、自己紹介します。映画監督で、オリジナルで脚本も書いています。最近はドラマとかCMも、自分が面白くできそうな依頼だったらお受けするという感じでやらせていただいています。

監督になるまでの経歴を紹介すると、2010年に音楽のドキュメンタリー映画『たまの映画』(2010)で監督デビューしまして、それがテアトル新宿で上映、商業映画・長編映画デビューとなりました。それまでは自主制作で短編映画をつくり、小さいインディーズの映画祭で賞をいただいたりしながら、徐々に商業映画の監督になっていきました。だから助監督経験はほとんどないんです。Vシネマは何本か手伝わせていただいていました。

汐田 : 『たまの映画』の前は自主制作映画を撮っていたということですか?

今泉 : そうですね。20〜30本以上撮っていました。

汐田 : そんなに撮ってたんですか!

今泉 : そうですね、撮ってました。『たまの映画』を撮って以降も撮ってましたね。今自主制作をしている人は、どんな感じで映画を撮ってるんだろう? 短編1本撮るのに、日数やスタッフの人数とか、資金も労力も、どのくらいの規模感でやっているんですかね。自分が自主映画をつくってた時は、撮影日数は長くても3、4日とか、1日だけで撮ることもありました。フットワーク軽くつくってましたね。スタッフは10人いなかったです。

汐田 : 1日で撮る映画って、何分ぐらいの作品になるんですか?

今泉 : 10〜20分の間ぐらいですね。『足手』(2010)という作品は、一日撮りで17、18分。シーンもほとんど、公園と部屋ぐらいで。初期の映画の撮影場所は、基本的には自宅とその近辺で撮っていました。

汐田 : 「自主映画あるある」ですね。

今泉 : でも自分で決めた謎ルールはあって。例えば、「海は行かない」。海って、商業映画であっても自主映画であっても「平等」って言われているんですよ。だから、海はみんな気持ちが上がるので行きがちなんですけど、俺は「海は行かない」と。『サッドティー』(2014)で海に行くのを解禁したんですが、手持ちでは撮らないと決めて海に行きました。カメラを手持ちにしてぶん回すとかみんながしてしまう海の撮り方は封印して、三脚からカメラ外さないで固定で撮ると決めてました。すでにたくさんつくられているようなものはやりたくなくて。

今泉 : 自主映画を撮っていた時は、集合時間は早くても8時とか9時とかで。誰も遅刻せずに集まったら、「なんで時間どおり来てるのー! みんなのやる気がやだなあ」みたいな感じで自主映画撮ってました(笑)。

バイトも色々しながら。映画館でも長く働いてました。今はヒューマントラストシネマ渋谷っていう、もともとはアミューズCQNっていう映画館だったんですけど、そのオープニングスタッフで、2004年から働いていたんです。その時のバイト仲間は監督志望の人だったり、作り手じゃないけど映画に関わりたいっていう人だったりがいっぱいいて。刺激を受けた場でもあったし、仲間もいっぱいできて、そこでの出会いは大きかったですね。

汐田 : 映画館で働いている人って、やっぱり映画に関わりたい、監督志望の人とか多いですよね。

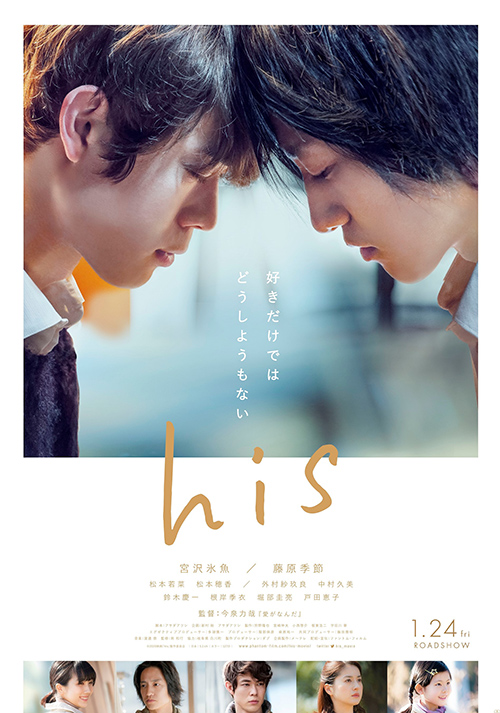

今泉 : 多いですね。本当にその時は多かった。1本の映画を上映する際、どこの映画館で上映するかを決める「配給部」と、予告編やポスターを作ったりする「宣伝部」という仕事があるんですが、2020年公開の『his』は配給の担当者が映画館のバイト仲間だったんです。また、『his』のメイン館は新宿武蔵野館で、そこの番組担当もバイト仲間だった人で。一つの作品の配給宣伝部・映画館・監督が全員バイト仲間だったという。当時は、まさかそんなことが実現するなんて思ってもみなかったですね。本当に夢のような話なんですけど。

汐田 : 今僕がプロデュースしている『佐々木、イン、マイマイン』(2020)の内山拓也監督が新宿武蔵野館で昔働いていて。

今泉 : 新宿武蔵野館の方から聞いて知ってましたよ。「うちで働いてる人がPFF(ぴあフィルムフェスティバル)に『ヴァニタス』(2016)っていう自主映画をつくって入選したんだよ」って。内山さんには、以前、飲みの場で初めてお会いして。

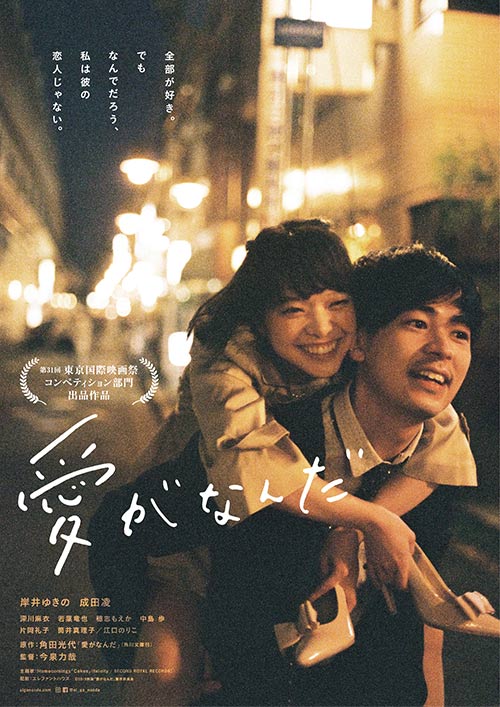

あとその『ヴァニタス』のビジュアル撮影をしている人が写真家の木村和平さんていう、『愛がなんだ』(2018)のポスタービジュアルを撮ってくださってる方だったという、そんな共通点もあって。『ヴァニタス』はビジュアルもめちゃくちゃ良かったし、覚えてますね、作品としても。

汐田 : “映画館ネットワーク”で映画をつくっていくってあるんだなって思いますよね。

今泉 : そう、「映画に関わりたい」=「商業映画の監督になりたい」ではないですからね。でも「どうやって監督になるんですか?」ってたまに聞かれるんですけど、決まった方法ってないんです。でも「映画館で働く」っていうのは、ちょっと近道なのかなって思いましたね。

汐田 : そうですね。そういう話はいくつかありますよね。

今泉 : 映画館じゃなかったらレンタルショップとか。自分も大学生の時、2、3年ぐらいGEO(ゲオ)で働いていました。そこでは映画つくってる人と知り合うっていうことはなかったですけど。店長も全然映画観ない人で(笑)。映画は『グーニーズ』(1985)だけ観ておけばいいっていう人でした。

汐田 : たしかに、『グーニーズ』には全てがありますからね。

今泉 : みんな大好きみたいな。

汐田 : 僕は大学生の頃TSUTAYAでバイトしてました。僕が働いていた店舗は、わりと映画好きって言うよりは本とかカルチャーとか、カフェが好きっていう人が多くて。映画好きの店員さんが多いとかは場所によって違うかもしれないですね。

今泉 : なるほど。映画好きっていうことだけじゃない、交わりも多いですよね。映画から映画をつくる、ってなっちゃうと、どうしても既存のものを超えられなくなっちゃうから。漫画を勧めてくれたり、音楽を勧めてくれたり、やっぱそういうのは大きいかなって思いますね。

汐田 : バイトを始めた時は、映画監督になりたいっていう想いがあったんですか?

今泉 : 「映画監督」というものに憧れを持ち始めたのは、高校2、3年のぐらいの時ですね。高校卒業まで地元の福島県郡山市にいて、大学は愛知県の名古屋市立大学の芸術系の学部に進学したんです。在学中に、自主映画を何本かつくって、卒業制作で60分くらいの中編を撮ったりもしたんですけど、全然おもしろくできなくて。1回やめたんです。完全に挫折です。

で、大阪のNSC吉本総合芸能学院(通称、NSC。吉本が運営する芸人養成学校)に通っていました。大阪にいた1年間は本当に映画を観ませんでした。映画から距離をとっていた時期だったんです。でも、卒業が近づいて、やっぱりもう一度、映画の道に行き直そうかなと迷っていた時に、犬童一心監督の『ジョゼと虎と魚たち』(2003)を公開日に観て「やっぱ映画ってすげー」って思って。で、上京して。早稲田にあるニューシネマワークショップという映画学校に通い始めたんです。やっぱり映画がやりたいんだなと思って。

今泉 : 上京して、山下敦弘監督の『リアリズムの宿』(2003)を渋谷の映画館で観た時にも本当に衝撃を受けて。あ、俺がつくりたい映画をつくっている人がすでにいる、俺つくらなくていいじゃん、というショックを受けましたね。だから2004年ぐらいからですかね、再び映画に対する想いが強くなったのは。

汐田 : 高校生の時は、地元にミニシアターってありましたか?

今泉 : ないですね。時代的にシネコンもなかったので、本当に映画に触れられる場所が少なかった。郡山に映画館が1個あったぐらいですね。小さい時はもっとあったんですけど、どれも潰れてしまって。

映画館には、小学生とか中学生の時、いつもおじいちゃんに連れて行ってもらってましたね。

汐田 : それが映画の原体験ですか。

今泉 : そうです。で、その後、近所にレンタルショップができたので通ってました。毎週何かしら借りて返して。

汐田 : 映画館ではどういう映画をご覧になってたんですか?

今泉 : アクション映画です。じいちゃんがアクションしか観せてくれなかったんで。まあ、大作しか上映されなかったというのもありますよね。

汐田 : 確かにそうですね。

今泉 : 『ホーム・アローン』(1990)と『シザーハンズ』(1990)の2本立てとかは覚えていて。『ホーム・アローン2』(1992)も映画館で観たし、『セブン』(1995)も観ましたね。

汐田 : 『セブン』は何歳ぐらいの時に観たんですか?

今泉 : 中学生の時かな。じいちゃんが焦ってました。これを子どもに観せてしまったって。上映終わった瞬間にすごいやばいみたいな空気になってました(笑)。「胸くそ悪りぃな」って言ってました。

レンタルショップで借りるようになってから、監督名を意識するようになって、最初におぼえた名前がクエンティン・タランティーノでした。出会いは『パルプ・フィクション』(1994)で、「なんだこれ!」ってなって、その作品の前後を追って、「これがデビュー作なんだ!『レザボア・ドッグス』(1991)最高だな!」とか。それまでは映画監督の名前なんて一人も知らなかった。さすがに「名前」っていう意味で、父親もじいちゃんも映画が好きだったから、「黒澤明」とかは知ってはいたけど、「黒澤明! 全作観よう」みたいなことにはならなかった。タランティーノの作品は、その時期に観れるものは全部観てました。すべてを監督はしてないけど、関わってるから観たオムニバス映画『フォー・ルームス』(1995)を借りて観て、で、ロバート・ロドリゲスやティム・ロスを知ったり。脚本と出演で関わってる『フロム・ダスク・ティル・ドーン』(1996)を観たり。懐かしいですね。

職業:映画監督

汐田 : 映画監督っていう職業は、その責任の所在が繊細な仕事だと思うんですよ。

今泉 : なるほど。一人じゃないという意味で?

汐田 : はい、一人に全部責任があるといえばあるし、でも一人ではつくることができないし。その責任の置き方ってすごく難しいですよね。

今泉 : すごい変な仕事ですよね、映画監督って。さきほど大学が芸術系の学部だったという話をしましたけど、高校の頃は美術とかの成績が全く良くなかったんですよね。でも好きだったんです。絵を描くことも。彫刻とかも。大学を卒業してNSCに入って映画学校に入って…という過程で、映画づくりがうまくいかなくて、小説を書くとか一人で出来る仕事に憧れた時期も正直ありました。でも一人で何か生み出せる能力が、俺にはなくて。書きかけた小説はいくつかあるけど、書き上げた小説は存在しないんです。

今思うと、たまたま目指してたのが映画だったのは、本当に良かったなと。映画じゃなかったら表現活動は無理でしたね。もちろん、小説を書いてみたいとは今も思うんですが。

汐田 : とはいえ、ご自身で脚本も書かれると思うんですけど、脚本は一人でやらなきゃいけない比重が多いですが、そこは?

今泉 : 肩書きってあるじゃないですか。自分と同じような立場だと、「映画監督・脚本家」って名刺に書いたり、人によっては「映像作家」とか「映画作家」とか、色々あると思うんですけど、俺は今、現状は「脚本家」って絶対名乗らないようにしてるんです。それは、自分が書いてる脚本は、全く完成形だと思ってないから。脚本は設計図でしかないと考えているんです。現場でガンガン変えて面白くするし、更に編集のタイミングでももっと面白くするために変更していく。シーンとか絶対入れ替わるし……。っていう作業を重ねて映画をつくっていくんで、脚本が完成形だとは思ってないんです。

今泉 : そういうことでいうと、自分でオリジナル脚本を書いて監督を務めていても、結局、脚本は「多くの人の力に頼って映画をつくる、その土台」ってだけで。やっぱり、それは小説とかとは違いますよ。脚本を売るわけじゃないので。俺の脚本は見せ物にも売り物にもならないレベルのものですね。

さっき汐田さんが言っていた「責任」ということで言うと、絶対任せなきゃいけないところなのに、変なこだわりがあって全然任せられなくて、怒られることもあります。本当は、それぞれの部署に任せて、それぞれが気持ち良く仕事をして、ベストの力を出せた方が作品は豊かになるのはわかってるんですけど。昔、一度、経験豊富な助監督さんに「わかってねーなー」って、クランクアップの日にめっちゃ怒られて。怒るっていうか呆れられて。

汐田 : 撮影中、ずっと思ってたんだーっていう(笑)。

今泉 : アップの日ですからね。今泉は俳優に気を遣えるのに、スタッフへの気遣いがなさすぎると言われて。スタッフワークとか、スタッフの実力を引き出すことも演出の一部なんだよと言われました。

汐田 : 確かに。

今泉 : 自主映画をつくってた時は5、6人という少人数で取り組んでいたということもあって、怒られた当時は単純に知識として色んなことを知らなすぎた。そのあたりは、経験していく中でわかってきたことではあるんですけど。

汐田 : 頼ったほうが最終的に作品は良くなるという実感はありますか?

今泉 : ありますね。頼った方がいいのは100%間違いないです。あとはやっぱり、スタッフもキャストもですけど、現場でどれだけ衝突しても不安にさせても、できあがった映画を面白くするという責任が監督にはあるから、そこで納得してもらうっていうことですかね。

汐田 : なるほど。

今泉 : 撮影の最終日。すべての撮影を終えて挨拶する時、コピペのようにいつも言っている言葉があるんです。「絶対面白いものにしますんで」って。まあ、そこだけは絶対にやらなきゃいけないことなので。ヒットするしないは、また別な部分でもあるけど、映画は面白くしなきゃいけないし、しますね、絶対に。それで食べてるので。

ヒットどうこうってことで言うと、「映画の完成をどこと考えるか」にもよるんですよね。「映画館で上映されて、お客さんが観る」までを含むのかどうか。俺はどっちも正解だと思うんですが、自分としては「お客さんが観たタイミング」までが自分の責任だと思ってます。だから配給宣伝についても、担当者とすごい喧嘩になったりするぐらいにいつもやり取りしますね。

汐田 : SHAKEでは事前に今泉さんへの質問をもらっています。また、オンタイムでオーディエンスからコメントもいただいてます。1つ目の質問は、「お二人が考える魅力的な役者像を知りたいです」。

今泉 : …汐田さんは?

汐田 : 僕は、役者のパフォーマンスを引き出すのは監督だと思ってるんです。だから、基本的に作品のキャスティングは監督の意見をいつも尊重してますが、プロデューサー目線で思うことは、「撮影されている時だけおもしろい人」と「撮影されてない時もずっとおもしろい人」がいるというのはあります。

今泉 : はいはい。

汐田 : 僕からすると、「ずっとおもしろい、普段から魅力的な人」、例えば飲み会で映画の話をした時に、惹きつけられるような言葉を言う人と仕事をしてみたいなって思いますよね。

今泉 : なるほど。魅力的な役者か……、今の話とつながるところがあるんですが、俳優と監督は特別な職種と感じる人も多いかもしれませんが、「社会で働いている人」として考えると、一緒にやりたいのは「能力のある人」か「人として面白い人」かのどちらかですよね。「嫌なやつだけど能力は高い」人もいる。でも、嫌なやつとは仕事したくないじゃないですか。俺は能力が高いことよりも、人としての魅力の方が大事だと思う。

だから、「テクニックがあるという意味で上手くて安定している人」と「危なっかしいし、それこそ下手だけど魅力的な人」がいるとしたら、俺は前者にはあまり惹かれないですね。これまでの経験から、またご一緒したいって思うようないい役者っていうのは、上手いのはもちろんなんですけど、その「上手さが見えない人」ですかね。それよりも「人間っぽさ」が前面に出てる人。

汐田 : ほー。

今泉 : だからワークショップやオーディションから作品のキャスティングをする時に、俺だけがめちゃくちゃ気に入って、プロデューサーは「!?」ってなることは結構あります(笑)。

汐田 : (笑)。

今泉 : 危なっかしくて「上手く」はないんだけど、ただ「人間味ダダ漏れ」みたいな。

汐田 : はい、わかります。

今泉 : そういう人の足りなさは演出で補える自信もあるので。

汐田 : うんうん。

今泉 : 本当に技術が高くて安定感があるような役者は、俺じゃなくて、そういう役者を求めている他の監督とご一緒した方が魅力が出ると思うんです。俺はそういう人を魅力的に描ける監督ではないですね。まあ、大切なことに気づかせることはできると思いますが。いい意味で「やばい人たち」とやりたいんです。

汐田 : 今泉さんは、本番前までに俳優さんとどんな感じで関わられてるんですか?

今泉 : 俺はリハーサルって、基本やりませんね。「本読み」っていう、最初から最後まで出演者が脚本を読むという場は可能であれば一度設けます。2時間の映画だったら3時間ぐらいで終わるんですけど、1回やれれば充分ですね。本読みは脚本のニュアンスとか、感覚がズレていないかを確認する場として重要で。あとは現場でいいです。現場でもテイクを何回も何回も重ねるとかは、あまりしないですね。

汐田 : そうなんですか。

今泉 : ワンテイクでのOKも全然あるし、多くても2、3回とか。5回以上はあまりないかな。映画を構成する様々な要素の中で、いちばん「人間」に、つまり「役者」に重きを置いていると公言しているのですが、実は冷たいのかもしれないです。役者がもっとやれると思っていても全然OK出しますし。

やはり、俺が現場で一番冷静に全体像を把握しなきゃと思っているので。その場では面白くても、スクリーンを通した時にどう伝わるかな、っていうことを冷静に判断できなきゃいけないんですよ、監督って。当たり前ですけど。一緒になって盛り上がって興奮して、みたいなことは俺はあまりないですね。

汐田 : なるほど。

今泉 : そういう意味でも、監督と役者のOKラインが基本的には違うっていうことは常に頭に置いてますね。「役者が満足している状態」っていうのは、本人のエゴが出てきちゃう可能性があって。これは先輩の監督に言われたんですけど、その役者が、ガチガチに「役を理解した」ってなったら逆に気をつけた方がいいよって。

汐田 : へー、深いですね。

今泉 : 役者には、いつまでも不安定さを手放さないでほしいんです。そして不安でいてほしい。だから現場でセリフを足したり、二人のシーンで片方にだけにセリフ足したりして、もう片方には即興でリアクションをとってもらったりとかして、常に揺さぶろうとはしています。それが一番いい方法かはわからないけれど、そういうことは積極的にやって危なっかしくしたいというか。

汐田 : これまでの作品群も、そのアプローチで一貫されてるんですか?

今泉 : そうですね。基本的には「生っぽさ」や「温度感」というのが自分の作品の特色でもあると思っているので。でも、その表現にはいい部分と悪い部分があると思っていて。 まず、悪い部分から言うと、「表現の幅を狭める可能性がある」ってことです。というのは、「現実世界をそのまま映画にする」っていう方法論で映画をつくると、ともすると、映画の豊かさをめちゃくちゃ制限してしまう可能性がある。せっかくフィクションなのに、好き勝手に表現できるのに、リアリティをベースにすることで弾けない、というか。言葉を選ばないなら、地味になる。それに、本当に「ただ生っぽいもの」がいいのなら、極端な話、置きっ放しの隠しカメラの映像でいいわけで。

つづいて、いい部分。それはやはり、自分のこととして映画を観れるってことですよね。あとは、ちょっとしたフィクショナルなことがものすごく効果的に作用する。例えば、『愛がなんだ』(2019)における夜道での突然のラップなどはその好例です。フィクションが際立ちますよね、ほかを生っぽくリアルに作り込むことで。

汐田 : 今泉監督の作品って、どれも現実世界に、リアリティラインが近い作品だと思うんですけど、今後フィクション性が高いような作品に取り組む可能性、または希望、目論見ってあるんですか?

今泉 : いやー、わかんないですね。でも、もし「やる」ってなったらめちゃくちゃ学ばなきゃいけない。例えば、「ジャンル映画」は技術と知識が必要なので、俺にはその知識がないから経験を積まないとできないだろうし。まあ、自分が楽しめればやるんでしょうけど。勉強することもあまり好きじゃないので。今ある知識で死ぬまで生きていけないかななんて思ってるので。まあ、冗談ですけど。

でも正直、今までやってきたことを、もっともっと掘り下げていきたいっていう方が本音ですかね。本当に日常にありそうな、「“誰かと誰かが出会って結ばれる”ではない恋愛映画」を撮り続けているので、だんだん自分の中でとあるシーンがどの映画のものだったか、その作品のシーンだったかが混乱してくることがあるんです。あっちの作品とこっちの作品の登場人物が同じ世界に住んでそうだったりとか。極端なことを言うと、過去の作品で評判が良かったセリフを自分の中でコピペして、同じセリフを他の作品でまた使うとか、すでにやってるんですよ。同じような世界を描いてるから。

汐田 : リサイクルしてるんですね。

今泉 : リサイクルっていうとあれですけど。めちゃしてます。その作品を上映した時、「あのセリフ良かったです!」ってお客さんの反応や感想を見ると、「おーい、前の作品観てねーじゃねーかよ」って思ったりもしますけど(笑)。

汐田 : 前も使ってるやつなんですけど、っていう(笑)。

今泉 : そう。でも、そこで初めてその言葉と出会う人もいるし、前を観てる人は「またやってる」って思って楽しめるし。

汐田 : ずっと同じようなリアリティラインで表現している監督は、結構いますよね。失礼に聞こえてしまうかもしれないけれど、「好きなシーンがある。でも、どの作品だったか覚えてない」という。シーンとタイトルが一致しないけど好きなんだっていう監督って結構いて。怒らないでほしいんですけど、今泉さんもその一人なのかなっと。

今泉 : (笑)。それは俺は嬉しいですよ。というのは、日本映画でそういう監督って何人いるんだろうって思うんです。例えば黒沢清さんの作品は「黒沢清の映画だ」ってわかりますよね。塚本晋也さんとかもそう。「身体と都市」といったテーマ性だけでなく、音の使い方も含め、作品の色がバッキバキにある。塚本さんはファンが世界中にいるような監督ですけど、そういう監督が日本には何人いるのかなって思います。

「監督名で観てもらえる映画監督になる」っていうのは、私が目指していることのひとつですね。たまにSNSとかの感想で嬉しいのは、「恋愛映画は苦手であんまり観ないんだけど、これは“私でも楽しめる恋愛映画”だと思ったら、今泉力哉だった」とか。そういう感想は一番嬉しい。そこから監督名で次回作を観てくれることにつながる。あとは原作のある映画だと、原作のファンが「今泉力哉だから嫌だ」「今泉力哉だから期待できるかも」と反応をくれたり。どっちも“俺のトーン”を知ってくれている訳じゃないですか。自主映画を撮っている頃から、そういう風に、色を認知される映画監督になりたい、という想いはずっと持っていましたね。

汐田 : 「今泉」という名前が入ってたら、「これは自分が好きな作品だ」という気持ちで映画を観ることができるってことですよね、ファンは。

今泉 : 作品を好いてくれている人はそうでしょうね。でも、まだまだ毎回後悔があるので、やっぱりもっと面白いとこまで自分も上がっていくから、観てくれる人も一緒に育っていくという関係になれたら、とは思っていて。

具体的な話ですけど、『愛がなんだ』がヒットして、広がって、あの作品で俺を知ってくれた人も多いと思うんですけど、あの映画はあれである程度の完成度というか、あれはいい映画になったという自負はあるんです。じゃあ、毎回『愛がなんだ』みたいな映画をつくれれば満足かっていうと、自分の中ではあの映画にも課題はいっぱいあって。それを一個挙げるならば、『愛がなんだ』以前の自分の映画を観てくれているようなファンの方の感想に「面白いんだけど、今泉映画史上最大限に説明してる映画だ」っていう言葉があったんです。

汐田 : おおー。

今泉 : 「表情とかで登場人物の気持ちが伝わってるのに、ナレーションで説明してる。ここまで説明している映画って今泉映画でなかった」って。

汐田 : なるほど。

今泉 : その感想と、ヒットしている現実の両方を捉えた時に、自分の中では腑に落ちた部分があった。説明したことによって、より広く、多くの観客に届いたということもあるのだろうなと。ただ、一方で、毎回これからもそんな風に説明過多にしたい訳ではない。だから、今後は、あそこまで説明せずに『愛がなんだ』ぐらい広がるものをつくろうと思っていますし、そういう意見は本当にありがたいんですよね。まあ言われなくても自覚していたので、調子に乗るようなことはなかったんですけど。

汐田 : めちゃくちゃエゴサーチしてそうですもんね。

今泉 : エゴサしかしてないですね(笑)。

この映画を観て語りたい!

汐田 : 2020年はどんな年でしたか?

今泉 : 新型コロナウイルスの影響とか色々あったりしましたけど、なんとかかいくぐってた1年でしたね。1月に田中圭さん主演の『mellow』(2020)と、宮沢氷魚さんと藤原季節さんが出演した『his』が、1週ずれで公開されて。2月は『あの頃。』(2020)を撮影して、終わったあたりからコロナの話が出だして、3月、4月はCMを撮ってたんですけどその影響で全部止まって、『あの頃。』の仕上げも止まりました。

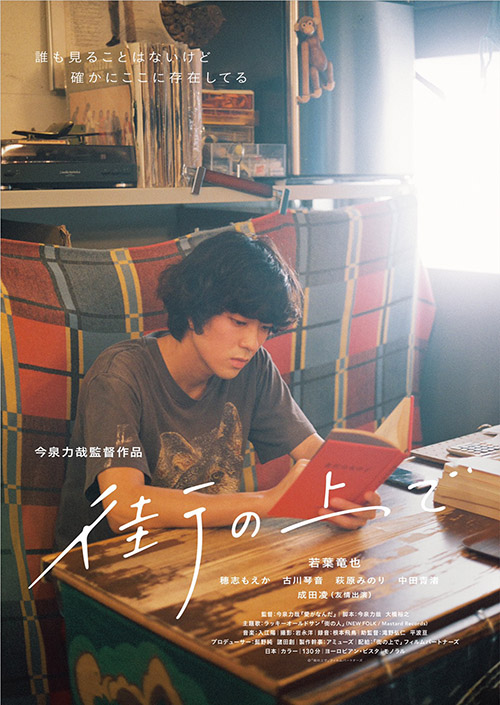

今泉 : 5月は、本当は下旬からまた映画を1本撮る予定だったんですけど、準備期間を1ヶ月延期して、6月の終わりから7月に撮って。その映画も完成してます。並行して『あの頃。』の仕上げをしてたり、CMの仕事も止まってたけど、後々仕上げを再開したり。あとは、8月も撮影は1日だけでしたけどCMの仕事をやって。意外と仕事もあり、順調ではあったんですけど……そうだなあ、やっぱり一番大きかったのは『街の上で』(2019)っていう映画が公開延期になったことですかねえ。

汐田 : そうですよね。

今泉 : 2020年は3本公開予定だったんですけど、そのうちの1本が2021年の春まで延期になったのはすごく辛かったです。

あとは11月にコロナに感染したっていうのがあって。でも幸いにも軽症だったし、都内の指定ホテルで療養してましたけど、その時に色んなことを考えました。これから自分が撮る映画のことや、公開されていく様々な映画のこと。また、多くの俳優や著名人、一般の方々も含め、多くの人が亡くなったという現実。三浦春馬さんのこととかね。まあ、色々あったんで、それはずっと堪えながら、考えすぎないようにして、本当に粛々とつくってました。

汐田 : 今すでに完成している作品が3本あるっていうことなんですかね?(2020年12月時点)

今泉 : そうですね。『あの頃。』と、『街の上で』と、情報解禁前の作品が1本と。

汐田 : 楽しみですね。2021年は今泉監督の作品を3本観られる。

今泉 : これも順調にいけばですけど、2021年は3本撮る予定なんで。

汐田 : おー!

今泉 : その公開は2021年末なのか、2022年なのか。まあ、順次公開されていくはずです。

汐田 : 情報解禁順に、このトークルームでお話聞かせていただけると嬉しいです。お!「おすすめ映画を教えてください。」というコメントが来ています。

今泉 : 難しいやつだ! 次回作の撮影が控えてることもあって、その撮影のために勉強として観たりとかしか、最近、映画を観てないんですよ。新作をぜんぜん観れてない。最近で言うと、ダルデンヌ兄弟の『イゴールの約束』(1996)と『ロゼッタ』(1999)ていう映画を観返したんですけど、質問をくださった方は是非2本観て、どっちがどう面白かったか教えてください。

汐田 : 次回の配信の際に、ぜひ感想を送ってください。

今泉 : 課題図書みたいに、それを観て話すとかいいですね。この前の秋に、札幌で、『スティング』(1973)と、先ほど話題にした『リアリズムの宿』を2本立てで上映して、その後にトークイベントするっていう催しをやったんです。

汐田 : ポール・ニューマンが出演している『スティング』ですよね?

今泉 : ですです。あの『スティング』と『イゴールの約束』には共通点があって。今思いついたんですけど。アカデミー賞が2024年から、人種やジェンダーなどの多様性を求めるために、作品賞の新たな選考基準設けるということを発表したじゃないですか。『スティング』は1974年にアカデミー賞作品賞を獲ってるんですけど、内容的にはそういう基準を余裕でクリアしてるんですよね。……じゃあ、次回はアカデミー賞がその選考基準を設ける賛否についても話しましょうか。

汐田 : おおー、いきなり授業みたい(笑)。楽しいですね。では、最後の質問です。これは、SHAKEに出演いただいてるみなさんへの共通の質問になるのですが、「あなたにとって映画を観るとは、何ですか?」。

今泉 : むちゃ難!!! えー、なんですかね。俺は本当に小説や漫画を読まなくて、音楽もさほど聴かずに過ごしてきたので、唯一テレビと映画を娯楽として育ったんです。うーん、娯楽ですね。まあ、あとは今は仕事のアイデアに直結するものでもありますね。映画が仕事なので、どうしても純粋に観れないという悲しさがあるんですけど。

今はありがたいことに映画をつくれていますが、数年後とかに1回ちょっと休んで、集中して映画を観る時間をつくらないとやばいかもなとも思い始めていて。勉強ではなく娯楽としてなんですけど。忙しい先輩の監督に聞くと、やっぱり映画をつくるようになってから、映画を観れなくなったって話はよく聞くんです。それでもみなさん、たくさん映画を観てる。それがすごいかっこいいんですよね。本当に好きなんだな、って思う。この間、柄本明さんと初めてお会いしたんですが、まー、忙しい隙間をぬってたくさん映画観てるんです。しかも当たり前に映画館で。

汐田 : へえー!

今泉 : すーごいかっこいいと思いましたね。休みの日とか、時間が空いたタイミングとか、ずっと映画館に足を運んでるんじゃないかな。俺が観てない小津安二郎監督の作品の話とかしてくださったんですけど、画が浮かぶんですよ。映画1本分、柄本明さんの語りで。もうある種、講談ですよ。それはそれは贅沢な時間でした。でもそんなに映画を観ているのに、「最近何が面白かったですか?」って俺に聞いてきてくださって。ちょっと感動しました。

汐田 : じゃあ今泉さんは、2021年はしばらく忙しいんですね。

今泉 : そうですね。ありがたいことです、本当に。需要があるうちは撮り続けます。ゆっくり休んで映画を観るのは、まあ2025年とかかなあ。わかんないですけど。

汐田 : 今日は、ありがとうございました。では、また次回に!