目次

始まりは、夢と現実の狭間で

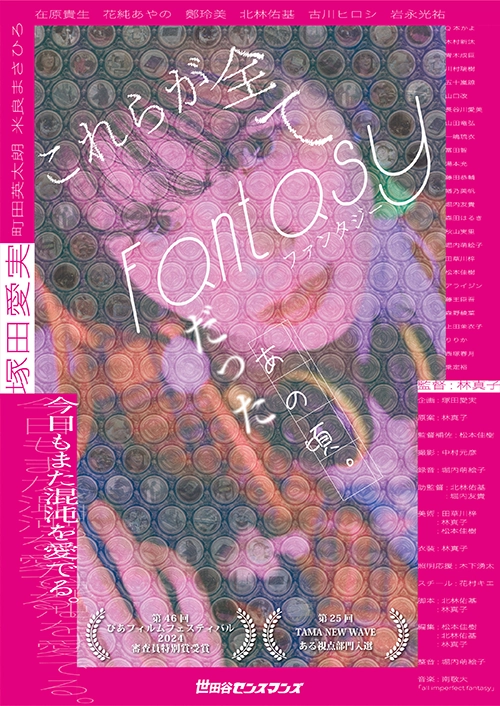

投げかけられた 「映画撮ろうよ」

― 本作は、ぴあフィルムフェスティバル2024にて「審査員特別賞」を受賞し、審査員の𠮷田恵輔監督からの講評で「(入選作の中で)僕は一番好きで、正直最後の方鳥肌立って、ちょっと泣きそうになりました」「映画への初期衝動、葛藤、痛み、喜び、夢が全て詰まっている」と絶賛を受けました。

※『これらが全てFantasyだったあの頃。』の受賞シーンは、47:00頃

林 : そうなんです、大変ありがたい言葉でした。

― 今作の発端は、主演を務めた塚田愛実さんの「この先が絶望とわかっていながら、希望いっぱいに飛び込みたい」という自身の未来へ対する思いと、林監督自身の「夢を抱くことすら許されないのではないか? それでも創作を続けたい」という映画づくりに対する葛藤だったそうですね。

林 : 「夢を追う」っていうスタートラインに立てること自体がすごい、という感覚があって。「夢を追ってるけど上手くいかない」という作品はよくあると思うんです。

でも、例えば家族や経済状況、心身の状態など、自分の意図とは関係なく背負っているものがあって、誰でも夢を追える状況にいるわけではない。だから、挑戦できる環境自体がすごく恵まれているという実感があります。

― 夢を抱く以前の段階で、すでに大きな壁がある、と。

林 : 「夢を追う」ことに罪悪感を抱いてしまうところが、私にはあります。でも、「何かをつくりたい」「これをしたい」っていう欲望も絶対にあるんです。

― 林監督は今作を、自身が所属する映像制作団体「世田谷センスマンズ」のメンバーである北林さんと松本さんと、構想段階から一緒につくられたと伺いました。お二人は、林監督のその感覚に共感できるところはありましたか?

北林 : そうですね。

松本 : 共感できました。僕は上京する前に、一度地元の奈良で就職していて、両親からも「安定した職につけ」って言われていたので。でも、地元には映画をつくる仲間がいなくて。

そもそも地元に友達が残っていない状況だったので、一人で公園で撮影したりしていました。そういう時期があったので、「夢を追うスタートラインにも立てない」っていう感覚はすごくわかります。

― 「世田谷センスマンズ」の皆さんは1995〜97年生まれの同世代で、共に神戸芸術工科大学で学ばれたそうですね。1995年は阪神・淡路大震災、地下鉄サリン事件が起き、小学校高学年〜中学生の時期に東日本大震災を体験し、働き方改革が叫ばれ始めた頃に社会人になった世代です。

松本 : 新入社員として入った会社も、いわゆるホワイト企業でした。

林 : 「フルゆとり世代」とも言われますね。

― 松本さんは、映画をつくり続けるために、安定した職を辞めて上京されたのですか?

松本 : コロナ禍がきっかけだったんです。皆さん色んな苦労をされたと思うんですけど、僕の場合は、逆に時間ができたことで、映画をつくれるようになったところがあって。

東京で忙しくしていた仲間たちが自宅で過ごす時間が増え、連絡を取れるようになったんです。それで、「映画をつくろうぜ」っていうモードになって、2022年に上京しました。

北林 : 僕は割と自由にやっているんですが、「つくり続けたい」という気持ちは理解できます。

― 北林さんは、今作では共同脚本に加えて俳優も務められ、最近では劇団「かるがも団地」の公演『意味なしサチコ、三度目の朝』に出演されるなど、幅広く活動されていますね。

北林 : でも、映画に携わるようになった動機は不純なんです。僕、双子なんですよ。優秀な兄がいるので、「顔が似たやつがもう一人いるなら、僕は違うことしよう」と思っていたところはありますね。あと受験に失敗したこともあって、芸術系にいっちゃおうみたいな。

林 : すごいモテるお兄ちゃんなんだよね。

北林 : そうそう。高校生時代からすごいモテていて、間違えられてびっくりしたみたいなことがありましたね。

一同 : (笑)。

― 北林さんと松本さんはそれぞれ自身が監督する作品を何本もつくられていますが、林監督は大学の卒業制作以来、今作が2本目となりますね。

林 : 私は上京して美術の会社に入ったんですが、やっぱり仕事が忙しくて、映画をつくりたいという気持ちすら忘れてしまう時期が3、4年続きました。忙しいとどうしても、自分のやりたいことが後回しになってしまうんですよね。

― これまでも林監督はお二人の作品に美術部として参加されてきました。

林 : 大学は一緒ですが、私はファッション学科で、二人は映像学科なんです。私が映画好きだと知った友人が、「映像学科の制作を手伝ってるんだけど、人が足りないから参加しない?」って誘ってくれて。そこで北林と松本に出会いました。

林 : 二人の卒業制作に参加するうちに、自分も撮りたくなってしまって。それで、自分の卒業制作で初めて脚本・監督を務めました。美術も担当して。

― 衣装だけでいいところを、映画もつくってしまったと。

林 : そうなんです。その時、映画づくりは服作づくり以上に自分の「痛い部分」が出てくるというか、自分の「引っかかってること」に深く向き合う作業だなって感じて。「これを続けたい」と強く思ったんです。それで上京するんですけど…。

― なかなか映画づくりに取りかかれない時期が続いたんですね。

林 : でも、そんな時に松本が上京し、北林は映画をつくり続けていて。二人の姿を間近で見て、「私も撮りたい」という気持ちが再燃したんです。会社に部署異動を願い出て、映画をつくれる環境を整えました。

今思うと、主演の塚田さんが声をかけてくれたタイミングがずれていたら、この映画をつくってなかったし、二人や友達の作品の美術部として生きていただろうなと思います。

― 北林さんや松本さん、そして主演の塚田さんに触発されて、今作が生まれたんですね。塚田さんは林監督に何と声をかけたんですか?

北林 : きっかけは、ディズニーシーだったんだよね。

林 : そうなんです! 塚田さんがワーキングホリデーで韓国に行くことが決まっていて、「一緒に映画を撮りたいね」と常々話してはいたんですが、具体的に進んでおらず、もう撮れないなと諦めていたところがありました。

彼女が韓国へ行く前に、この3人も含めた仲間でディズニーシーへ遊びに行った時、アトラクションの列に並んでいたら、塚田さんが「映画、撮ろうよ」と声をかけてくれたんです。「日本を発つまでならまだ時間はある」と言ってくれて。

― なるほど。ディズニーシーでの塚田さんの一言から、現実と幻想、過去と現在が幾重にも重なり合う本作が生まれたと。

林 : 急ピッチで話が進み、2023年の2月に正式に決まって、ゴールデンウィークに脚本を書き、7月の1ヶ月間で撮影しました。私は働きながらだったので、主に土日や有給休暇を使って撮影を進めました。

― お二人はそんな林監督の姿を見て、どう感じていましたか?

北林 : まず「映画をつくろうって声かけるの、僕じゃないんだ」って思いました。

一同 : (笑)。

― 確かに、お二人も監督をされているから、そちらに声をかけてもいいわけですよね。でも、塚田さんは林さんに声をかけた。

林 : そんなこと思ってたんだ…(笑)。

北林 : そうそう。いやでも、林監督の第2作がどんな作品になるのか、本当に楽しみでした。

松本 : 卒業制作から林は撮ってなかったから、ついに世田谷センスマンズの3人目が始動したなという感覚がありましたね。

一人の衝動を、3人の「対話」で映画にする

― 「世田谷センスマンズ」では、チームでの創作を続けられています。3人はそれぞれが監督も務めるライバルでもあるわけですが、なぜチームでつくり続けるのでしょうか?

北林 : 「一人じゃできないことができる」に尽きる感じですかね。僕は結構アイディアはポンポン出る方なんですけど、構成があまり得意ではなくて。そこを松本に助けてもらったり、「こういう映画を参考にするといいんじゃない?」と映画好きな林がアドバイスしてくれたり。芯を食ったことを言ってくれるんですよ。

単純に可能性が広がる感じがあります、3人でやってると。

松本 : いい感じに得意分野が住み分けられているんですよ。これが重なってたりすると「ライバル」ってなりそうですけど、二人が自分の足りないところを補ってくれている感覚があります。

― 3人それぞれが得意分野を担うということですが、本作の制作はどのように進められたんですか? 夢と現実、過去と現在が交錯し、かなり複雑な構造になっていますが。

松本 : 最初に、林が書いた脚本の第一稿を理解するという作業を3人で行いました。そこからはアイデア合戦で積み上げて調整していって。

松本 : 林がベースをつくって、僕が構成し、北林がアイデアを足していったイメージです。

北林 : 林がレールをつくってくれたんで、僕が「ここからどこまで遠回りしていくか」と1シーンずつ考えてアイデアを継ぎ足していって、松本が「ちょっとこれは行きすぎ」と調整していく流れでした。

― 林さんが書いた脚本の第一稿を、まずは3人で理解する工程があったのですね。

林 : ホワイトボードに書きながら3人で会議したよね?

松本 : 前作も少し変わった要素はあったんですけど、今回は本当に「どういうこと?」っていうのが最初の印象で。僕はチームの中で構成担当みたいなところがあるので、「どう整えようか…」って、最初はちょっと困惑しました(笑)。

― 𠮷田恵輔監督が「話の内容的に全部理解しているかと言ったら、結構複雑な話なので分かってない部分は結構あるかもしれないですけど」とおっしゃっていましたが、第一稿はより独創的だったんですね。

松本 : 林は直接的に言いたくないっていう意識が結構強いので、全部の表現をメタファーとして散りばめてたんです。最初はそれがバラバラのメッセージの集合体みたいだったんですが、1本の軸にするために一つひとつ説明を受けて、理解していきました。

林 : 塚田さんは、北林や松本とも仲がよかったのに、私に「映画をつくろう」と声をかけてくれた。二人より映画づくりの経験のない私に。その思いに応えるために、自分を曝け出して、「自分の中にあるもの」で作品をつくると強く思っていました。

でも、最初は作品の「芯」になる部分を見せるのも、気づかれるのも恥ずかしくて。二人にも意味がわからないように、マトリョーシカみたいに構造を複雑にして隠す、みたいな。

― それに二人が気づいて引き出してくれたんですね。

林 : 「この作品の芯は、ここだよ」って、ぐわーって引っ張り出してくれて。「これだろー!!」って。

北林 : 引っ張り出したね(笑)。

― 「”自分の中にあるもの”で作品をつくると決めていた」ということですが、林さんは今作に寄せて「痛みや苦しみが少しでも和らぐような祈りを届けたい」とコメントされています。

林 : そうですね。「救い」というものを描いていると思います。それは多分、自分が求めていることでもある……自分が創作し、自分が気持ちを寄せている人に救われたいという思いがあるのかもしれません。それを、二人が言い当ててくれました。

北林 : できる限り、林の表現したいことを尊重しようという方針でした。理解できないところは、映画の一番観ている林が「こういうシーンみたいにしたい」と例を見せてくれたので、3人でイメージはしっかり共有できたと思います。

林 : 第二稿から北林が脚本を担当したんですが、それを読んだ時、「やべ、めっちゃ面白い!」って思って。

― 私のやりたいことはこれだ、と。

林 : そうですね。「ここまでやっていいんだ」っていうのが開けたというか、目覚めたというか。自分の脚本ってここまで面白くなるんだって思いました。

北林 : 「めっちゃ面白い」って言ってくれたの、すごく嬉しかったです。

― 自分たちの表現したいことを理解し合う工程をしっかり設けているからこそ、お互いに尊重し合えるんですね。「世田谷センスマンズ」の“センスマンズ”は「自分達のセンス=感覚を信じる」から、と説明されています。普段から「面白いもの」を共有されているんですか?

北林 : 共通言語的なものは、やっぱり映画ですね。

松本 : 気になった作品は3人で観に行ったり。

林 : 「あの映画面白いらしい」って聞いたら、3人で観に行くよね。

松本 : あとは「これはダサい」っていう感覚も似てるのかな。

林 : 確かに。3人で映画観に行って、「これは…」ってなるポイントが同じっていうのはあるかもしれない。

― 3人一緒に映画を観に行くとは、相当仲がいいですね。

林 : そういえばコロナ禍の時、2週間同じ家で過ごしたことあったよね。

松本 : 3人まとめて感染してるかもしれない時ね。

林 : ずっと一緒にいても全然苦じゃない。

北林 : …大学時代はもっと人がいたんですが、色々あって、気づけばこの3人になっていました。

林 : そうね、ここだけが残ったね(笑)。生き残った3人だ。

世田谷センスマンズの「心の一本」の映画

― 最後に、みなさんの「心の一本」を教えてください。今作の“初期衝動と葛藤”から、ご自身の原点になったり、ものづくりへの気持ちを確かめるために立ち戻るような作品はありますか。

松本 : 僕は『エブリシング・エブリウェア・オール・アット・ワンス』(2022)ですね。深いテーマを扱いながらもすごくエンタメで、何よりつくり手がゲラゲラ笑いながらつくってんだろうなっていうのが見える映画で。

― コインランドリーを経営する主人公が、ある日突然マルチバースに存在する別の自分の能力に目覚め、宇宙の存亡をかけた戦いに挑む姿を描きます。ダニエル・クワンとダニエル・シャイナートによるコンビ「ダニエルズ」が脚本・監督・製作を手がけ、第95回アカデミー賞で作品賞など7部門に輝きました。

松本 : 映画業界にいると「意味のあるものをつくらねば」みたいなモードになりがちなんですけど、この映画を観ると、まずはつくり手が楽しんで、その面白さを観客と共有するっていう映画の魅力を思い出させてくれるんです。たまに好きなシーンだけ観返したりもします。

― どのシーンがお好きなんですか?

松本 : たくさんあるんですけど、一番は色んな並行世界の主人公がバーって出現するシーン。一人ひとりのキャラクターがぶっ飛んでるんですが、そのアイデアを出し合っているダニエルズを想像するのが好きです。

北林 : 僕は『ダンサー・イン・ザ・ダーク』(2000)です。

― ラース・フォン・トリアー監督が、主演と音楽にビョークを迎え話題となったミュージカル映画ですね。遺伝性の病で視力を失いつつある主人公が、息子の手術代のために過酷な現実に立ち向かう姿を描いています。

北林 : 僕はこの映画の情報を何も知らずに観たんです。大学3年の時に、GEOでジャケ借りして。深夜に観て「こんなひどい映画があるんだ」と爆泣きしました。その衝撃は忘れられないです。

― 何も知らずにこの映画を観るのは、事故にあったようなものですね。

北林 : 父が同じ家にいたんですが、僕があまりにも泣いていたので、声をかけられなかったようです(笑)。

先ほど話したように、僕は邪な気持ちで映像学科に入ったんで、授業で観る映画も大体寝てしまっていて。でも、この一本で「映画って面白いな」って、初めて心の底から思えました。国内上映権が切れる前の2022年の上映も観に行きました。自分にとっての原点として、立ち戻る作品ですね。

林 : 私は、脚本家のチャーリー・カウフマンが初めて監督を務めた『脳内ニューヨーク』(2008)です。『これらが全てFantasyだったあの頃。』もかなり影響を受けています。

― 『マルコヴィッチの穴』(1999)や『エターナル・サンシャイン』(2004)の脚本家チャーリー・カウフマンの初監督作品ですね。老いと病に苦しむ舞台演出家が、人生の全てを倉庫内の壮大な劇で再現しようとする姿を描きます。現実と虚構の境界が曖昧になっていく、カウフマンの世界観が凝縮された作品です。

林 : チャーリー・カウフマンの脚本作は、『アダプテーション』(2002)なども含めて、エンタメとして楽しめる作品ですごく好きなんですけど、『脳内ニューヨーク』はすごくわからなくて(笑)。でも、その掴みきれない表現の枝葉に触れると、この人の本音がほんの少しだけ感じられる気がして。

壮大なものを描いているからこそ見える、つくり手の孤独みたいなものにすごく惹かれます。

― その表現方法だからこそ作品のコアを感じられるという点が、今作にも繋がっていますね。

林 : 根っこがすごくある感じがするんですよね。「この人は肯定と否定を繰り返しているのかな?」と勝手に思いを巡らせたりしてます。

終盤に、自分の中でのお守りみたいになっている、今まで観た映画で一番好きなセリフがあって。「私もこれ言われたかった」と、自分の中にある思いを言語化してもららったような気持ちになりました。ぜひ観てみてください。

― それは気になりますね。改めて、観てみたいと思います。

林 : そうだ。この作品も3人で観たんですけど、きっとそれぞれ違うものを受け取っているんだろうなって感じて。そういう、観る人によって違うものを得られるような作品を、これからもつくり続けていきたいなと思います。