目次

何度かの大掃除や引っ越しでの整理を乗り越え、あなたの手元に残っているもの。それは、あなたのいつかの記憶と紐づいているものではないでしょうか?

まずは映画を「楽しむ」。

その上で何が心に残るのか

― 石井さんには、 2021年8月に、PINTSCOPEの連載企画「映画を観た日のアレコレ」で、ご自宅で映画をご覧になった日の出来事を綴っていただきました。

石井 : ようやくコロナのワクチン接種が始まって、それでもまだなかなか外出がしづらい、なんとも言えない時期でしたよね。そんな中、自宅で長時間ずっと映画を観た日のことを書かせていただきました。

― 6時間超えの超大作『DAU.退行』(2020)をご覧になった日のことを綴られていましたね。「ソ連全体主義」の社会を完全に再現するために15年の歳月をかけて行われた「DAU.プロジェクト」は、“史上最も狂った映画撮影”と呼ばれ、話題になりました。

石井 : しかもコロナのワクチンの副反応で体調が悪いタイミングに観たという…。他の執筆者が綴られた日記も読むことができたので、皆さんがどんな想いで、どんな風に映画を楽しんでいるのかがわかる、いい機会でした。

― 『DAU.ナターシャ』の続編として、『DAU.退行』はつくられています。この2作のポスターやパンフレットのデザインを石井さんが手がけられていますね。

― 石井さんはこの他にも多くの映画のビジュアルデザインを手がけられていますが、普段はどのように映画をご覧になっているんですか?

石井 : まず映画は、純粋に何も考えず楽しみたいというのがあるので、どんな作品でも心を無にして観るようにしています。「仕事の視点」で観てしまうと、どうしても映像をひとつひとつの「画」として分解して観てしまうので、ストーリーが頭に入ってこないんですよ。

なので、いつでもお客さんの視点で観る。その上で、心のフィルターを通したときに、何が残っているのかを理解することを意識しています。

― 観客として映画を楽しむ中で、心に何が残るのかということを大切にされてるんですね。映画自体は、昔からよくご覧になっていたのでしょうか。

石井 : 子どもの頃を過ごした80年代は、それこそ金曜ロードショーなどのテレビ放送で、『バック・トゥ・ザ・フューチャー』(1985)や『ゴーストバスターズ』(1984)などを観て、「こんな世界があるんだ!」っていう衝撃を受けました。そこからなんとなく、映画に対する憧れが芽生えたと思うんですよね。

90年代には、『バッファロー’66』(1998)とか、あ、『トレインスポッティング』(1996)のポスターを買ったことも覚えています。いずれは自分もああいうものをつくりたいっていう想いが、当時からなんとなく自分の中にあったんだと思います。

― ミニシアターブーム(※1)全盛の頃ですね。その時代にミニシアターで公開されてヒットした作品のポスターは今でも人気があり、記憶に残っているという人も多いのではないでしょうか。

石井 : ミニシアターで上映された作品のアートポスターなどは特に、根強い人気がありましたよね。あの頃は、映画がファッションなどの他のカルチャーを牽引していたイメージがあります。その時の空気感だったり、抱いた憧れや志は、ものづくりをする上で今でも忘れないでいたいことのひとつです。

― あの時代に映画から受けた影響と記憶が、今でも石井さんの中に残っていると。

石井 : 当時は、自分の中の非日常が映画館しかなかったんですよね。デザインの仕事をするようになってからどんどん仕事が忙しくなって、なかなか映画館に行けなくなってしまったんですけど、どんなに忙しくても時間さえつくって映画館に行けば、無になって映画の世界に入れる。

いつの時代でも、そうさせてくれる居場所があるっていうのはすごくありがたいです。

― 仕事を始められた時はすでに、映画のビジュアルを手がけるグラフィックデザイナーとして働かれていたんですか?

石井 : 専門学校を卒業してから広告制作のエージェンシーに4年ぐらい勤めていたんですけど、やっぱりグラフィックの仕事をやりたいと思って、ファッションから映画のビジュアルまで手がけているデザイン事務所に転職し、そこで10年ぐらいアシスタントをしていました。

― 学校卒業後に初めて勤めた会社では、映画関係とは別のデザインのお仕事をされていたのですね。

石井 : もともと、ポスター広告などをつくることに憧れて、グラフィックデザイナーを志していたんです。でも、自分がデザインしたポスターが駅などで飾られたとしても2週間くらいで剥がされしまうことも多かったので、もう少し誰かの記憶に残るような仕事をしたいと思ってやきもきしていました。

ファッションや映画などのアイデンティティをデザインで表現するものや、雑誌などのDTP(※2)に興味があったので、ある程度仕事を任せてもらえるようになった3、4年目ぐらいに奮起して、自分のやりたいことを学ばせてもらえるようなデザイン事務所を探したんです。

― 誰かの記憶に残るようなものをつくりたいと。

石井 : そうですね。誰かの手元に形として残り続けるものを手がけたいなと思っていました。でも、ファッションだと流行のサイクルが早く回転するし、それができるのは音楽や書籍、映画ぐらいと限られてきてしまうんですよね。

― なるほど。

石井 : それで、やりたいことに挑戦できるような環境で働くことができたのですが、でもどんどん仕事が忙しくなって、ほとんど映画館に行けなくなるというジレンマはありました。六本木ヒルズにあるTOHOシネマズは、金曜日の深夜2時ぐらいからの回があったりしたので、翌日休みだったら行けたりしたんですけど…。

でも映画に携わるからには映画に触れておくことは大切なので、先輩に「深夜0時に帰ったら、家で映画二本ぐらい観られるよな」とか言われて(笑)。次の日は9時出社なわけですよ。だから、そんな状況でも映画を結構観た記憶はあるんですけど、内容は全然覚えていないんです。

― 石井さんの「映画を観るときは、まずは観客の視点から」というのは、その経験にもつながってるのかもしれませんね。

石井 : そうなんです。ただ、仕事で手がける作品はしっかり文脈をおさえたり、内容を深堀りしたりして鑑賞することができていたので、今でもすごく記憶に残っています。

― そのなかでも、とくに印象に残っている作品はありますか?

石井 : 『ザ・ロイヤル・テネンバウムズ』(2001)のパンフレットとか、よく覚えています。手のひらサイズのピンク色の布張りの装丁で、表紙のタイトルが金の箔押しで。

石井 : 当時、会社がウェス・アンダーソン監督作品のデザイン周りをずっと手がけていて、あの特徴的なビジュアルやビビットな色使いを見て、映画のグラフィックの可能性が自分の中で広がったというのがありました。あれはすごく楽しい仕事でしたね。

― 音楽や映画などのポップカルチャーシーンでライター・編集者・放送作家として活躍した、故・川勝正幸さんが編集をされたパンフレットですね。今も変わらず人気が根強く、入手困難なパンフレットのひとつです。

石井 : あの時代は、各社しのぎを削って、装丁や印刷にこだわった色んな形式のパンフレットをつくり出していたという記憶がありますね。

“ものづくりの緊張感”が、品格をつくりあげる

― 石井さんは独立されてから、ファッションやジュエリーなどのカタログのアートディレクションや美術展のポスターデザインなど、映画関係以外のお仕事もたくさん手がけられていますが、映画のビジュアルをデザインするきっかけとなった作品などありますでしょうか。

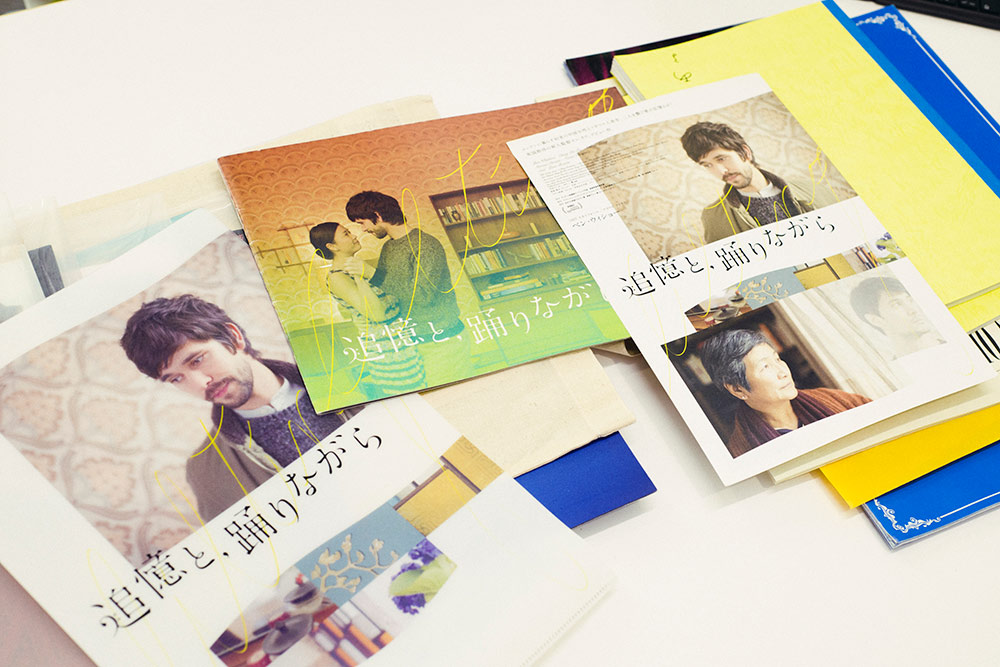

石井 : 独立して最初に手がけた映画が『追憶と、踊りながら』(2014)だったんですが、これは、アシスタント時代にお世話になっていた映画会社の方から「最近どうしてるの?」って連絡をいただいて、つながった作品でした。

― ベン・ウィショーと、武侠映画の伝説的俳優といわれるチェン・ペイペイをW主演に迎え、ともに大切な人を失った初老の中国人女性と英国人青年の心の交流を繊細に綴ったドラマ作品です。ベン・ウィショーは『007 スカイフォール』(2012)から『007/ノー・タイム・トゥ・ダイ』(2020)までで、ジェームズ・ボンドを武器開発の面で支えるQ役を演じ、更なる人気を獲得しました。

石井 : 前の会社に在籍しながらバタバタと独立準備をしたので、会社から仕事を受け継ぐこともなく、何もないところからスタートせざるを得ない状況で。

知り合いで名刺をつくりたい人がいたらデザインをやりたいと申し出たり、ブランドを立ち上げるという人がいたらロゴをつくらせてもらったり、とにかく無料でもいいからやらせてくれって言ってまわってました。

― まさにゼロからのスタートだったんですね!

石井 : 良いものをつくることはできるという自負はあったんです。そんな中での『追憶と、踊りながら』でのビジュアルデザインの依頼だったので、これは遂に来たぞ…と。ここは成功させないわけにはいかないので、あの手この手でいろんなバリエーションをつくって、無駄に多くラフ案を出した記憶があります(笑)。

― 石井さんはアシスタントをされていた時代から、すでに多くの映画の仕事に携わっていらっしゃいましたが、そこから独立しようと思ったのは何故なのでしょうか。

石井 : アシスタント10年をやったあとに、外資系の広告代理店に転職したんです。以前より更に仕事が忙しくなり、体を壊してしまって。結婚したばかりでもあったんですが、妻と顔を合わせない日々も続いていて。二人で話し合って「独立するしかないね」ということになりました。

妻はスタイリストをしているのですが、その時すでに独立して長かったんです。なので、独立した後の姿を、彼女を見てイメージすることができました。

― 働いている自分のライフスタイルを振り返ってみて、下した決断だったんですね。

石井 : はい。そこから彼女を通じてファッション業界にも触れることができ、パリコレに同行して、ハイブランドのコレクションのランウェイを見る機会も得ることができました。

今振り返ると、そのときに得たものが、実は僕のデザインのアイデンティティを物語る一番大きな核となっているのかもしれません。

― それは、どういうことでしょう?

石井 : コレクションでは、突き詰められたデザインのオートクチュールを直接見ることができたり、そのコンセプトを現地のプレスから直接聞くことができるんです。

また、ファッションデザイナーだけでなく、ショーを撮影するカメラマンやインビテーションを書くカリグラファーという人たちなど、表に名前が出ていなくても、それらを構成するひとつひとつが一流の人たちによって生み出されている。「“ものづくりの緊張感”が品格をつくりあげている」という現場に触れることができたということは、僕の大きなターニングポイントになったと思います。

― なにかをクリエイトするという圧倒的な熱量は、石井さんのお仕事にも共通するものだったんですね。

石井 : そうなんですよね。特にファッションは、ムービーや写真も含めて、画の強さなどを、どれだけ画でストーリーを描いていくのかが重要で、特にハイブランドとなると、緊張感やエレガントさを、例えばカメラマンと被写体の関係性や距離感といった色々な方法で表現していきます。

その過程って、映画含めポスターでの写真の扱い方とかにも繋がっているんです。僕の映画を含めたポスターのデザインの根底には、ファッションの文脈が確実にあると思います。

答えを出しきらないという、デザインの役割

― 独立後に『追憶と、踊りながら』を手がけ、そこから『ムーンライト』(2016)、『君の名前で僕を呼んで』(2017)、『燃ゆる女の肖像』(2019)、『花束みたいな恋をした』(2020)など、数多くの話題作のデザインを手がけるようになります。

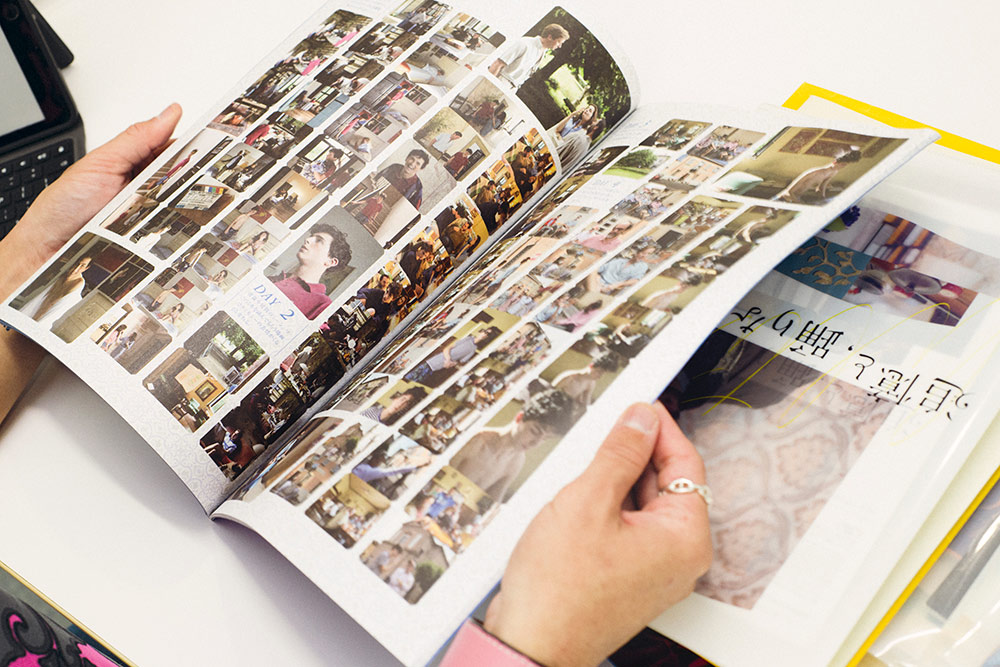

― 『君の名前で僕を呼んで』は、パンフレットがすぐに売り切れてしまって、手に入らなかったという声を沢山聞きました。パンフレットとしてはかなり大きいB4サイズですが、この大きなスペースに写真がぎっしり…。

石井 : 本国から、「どうしたらいいの?」って困惑するぐらいの量のメイキング写真が送られてきたのですが、その写真をパンフレットに全て載せてしまおうと。

宣伝を進める中で、「これからはティモシー・シャラメだ!」という盛り上がりがあったので、だったらパンフレットは彼をどんどんクローズアップしていく写真集みたいにしようと。同じような構図の写真を、彼に焦点を当てていくように並べてみたりとか。

― 本当ですね、写真がコマ撮りのように並べられています! どの作品も思い入れが強いと思うんですが、自分にとってターニングポイントとなったような作品はありますでしょうか。

石井 : やっぱり、『ムーンライト』かな。作品がアカデミー賞を獲って話題になったということもありますが、やはりビジュアルの強さが印象に残っています。『追憶と、踊りながら』がきっかけとなって、このお仕事をいただいたんですよ。

― 第89回アカデミー賞の作品賞をはじめ、脚色賞と助演男優賞も獲得し、日本では当初の予定から約一ヶ月前倒しして公開されました。自身のアイデンティティを探し求める主人公を3人の俳優が年代別で演じ分け、それぞれの年代を表すように顔が3分割されたビジュアルも話題になりましたね。

石井 : まさか作品賞を獲るとは思っていなかったので、本当に驚きました。嬉しかったです。プレスシートの表紙のザラザラしたような模様は、実際の砂をスキャニングしてデータ化したものです。作品の中では砂浜のシーンがキーになっているというのもあるので、表紙のデザインに込めました。

― 砂浜で月明かりに照らされた、主人公のシャロンと幼馴染のケビンの二人のシーンは作品のハイライトでしたね。映画のポスターやチラシのビジュアルは、本国版と日本版のビジュアルで、ほぼ同じデザインの場合と、全く異なるビジュアルの場合とがあると思うのですが、石井さんはどのようにデザインをつくりあげていくのでしょうか。

石井 : 本国版は、作品がつくられた土地や、作品で描かれている土地の文化や社会背景を踏まえたビジュアルになっているんです。それがそのまま日本のお客さんにも伝われば良いのですが、独自の表現や感覚が伝わらない場合は、描き方を変えます。

『ビール・ストリートの恋人たち』(2018)はそういった苦労がありましたね。本国版のビジュアルは色味があまり無い、渋いジャズを思わせるような茶色いトーンのデザインなんです。

石井 : 当時はまだそこまで多様性に対する意識が広がっておらず、黒人俳優が主人公の映画が多くなかった。『ムーンライト』の時から打破させたいという映画業界の人たちの声を聞いていたんですよね。

『ムーンライト』が賞を獲ってヒットしたという前例ができたので、『ビール・ストリートの恋人たち』にもビジュアルをとおして、作品やその中で描かれている人たちに光を当てたり、希望を与えたりできればという想いを込めました。

石井 : ビジュアルのデザインとは別の苦労もあって。本国からもらうデータはPCのモニターなどのディスプレイで表示する用のRGB(※3)の画像なので、それを印刷用のCMYK(※3)の画像に変換する必要があるのですが、色の内容によってはソフトでただ変換しただけではうまく色が出てこないんですよ。特に黒人の肌は、シャドウ部分が表現されないこともあるので、階調を調節したり、加色したり、ライトを入れたりしてっていう調整もあります。

― デザイン以外のところで、そういった細かい作業が必要だったんですね。

石井 : あと『ムーンライト』では、カタカナのロゴをつくるのにすごく苦労した記憶があります。「ムーンライト」という言葉自体のキャラクターが強すぎて、なかなか合う書体がみつからなかったんです。

特に「ム」がすごく印象が強い字なので、「ム」の要素を外してある種の三角記号みたいにして、この月のカーブをカタカナ全体のカーブに取り入れて、光のシンボルのようになるように目指しました。

石井 : 言葉の印象と文字の造形の印象によって、人の記憶につなげることになってしまうので、この作業はすごく大変でしたね…。自分もその印象に囚われず、言葉に引っ張られないで、作品に寄り添っていくにはどう表現すればいいかという作業が、邦題はすごく大変なんですよ。

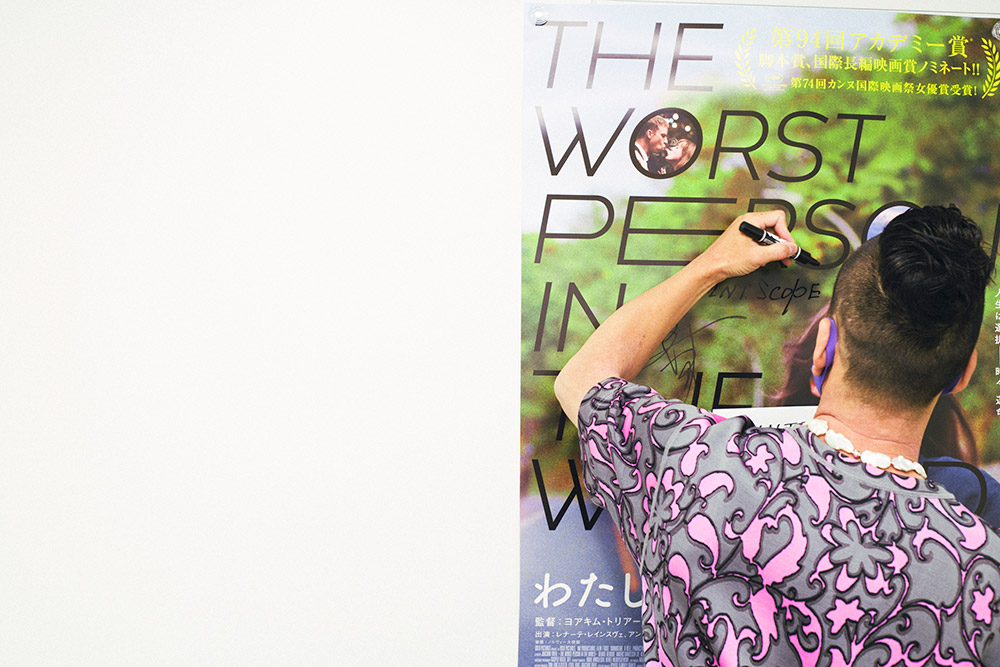

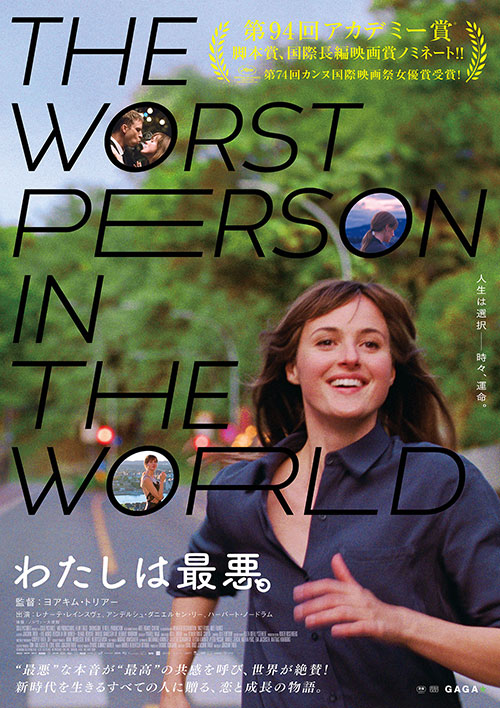

― 今回手がけられた『わたしは最悪。』のタイトルロゴも、かなり特徴的な形をしていますよね。

― 本作は『母の残像』(2015)、『テルマ』(2017)などで知られる北欧を代表する映画監督、ヨアキム・トリアーの最新作です。30歳という節目を迎えた主人公のユリヤ(レナーテ・レインスヴェ)は人生の方向性が定まらず、周りが認める才能に自信が持てないなか、自己嫌悪に陥りながらも、自分に正直に人生の選択をしていきます。

石井 : ユリヤ自身、「自分って最悪」と思いながらもその状況も楽しんで、笑い飛ばしている感じを出したくて、タイトルとこの笑顔が相反しているところがいいだろうなと思ったんです。また、「悪」を逆にしてユリヤ自身と向き合うようなイメージにして、ちょっと引っかかる違和感を演出しました。

初めて本作を観たとき、誰しもに当てはまる「等身大の人間らしさ」が描かれているところにぐっとくるものがあったんですよね。その等身大な彼女自身を、ビジュアルにどう描いて打ち出していくかっていうのを、とにかく意識しました。

― 周囲や自身からのプレッシャーを感じるなど、ユリヤが人生の中で壁にぶつかる瞬間が描かれていますね。

石井 : 「心のフィルター」を通して残っていくものを理解したうえで、それが実際に画になるか、ということを次の段階で考えるんです。彼女自身のターニングポイントといえるこのシーンは、「こんなシーンだったんだ」と観た後の余韻につながるようなものにしたいとも思いました。

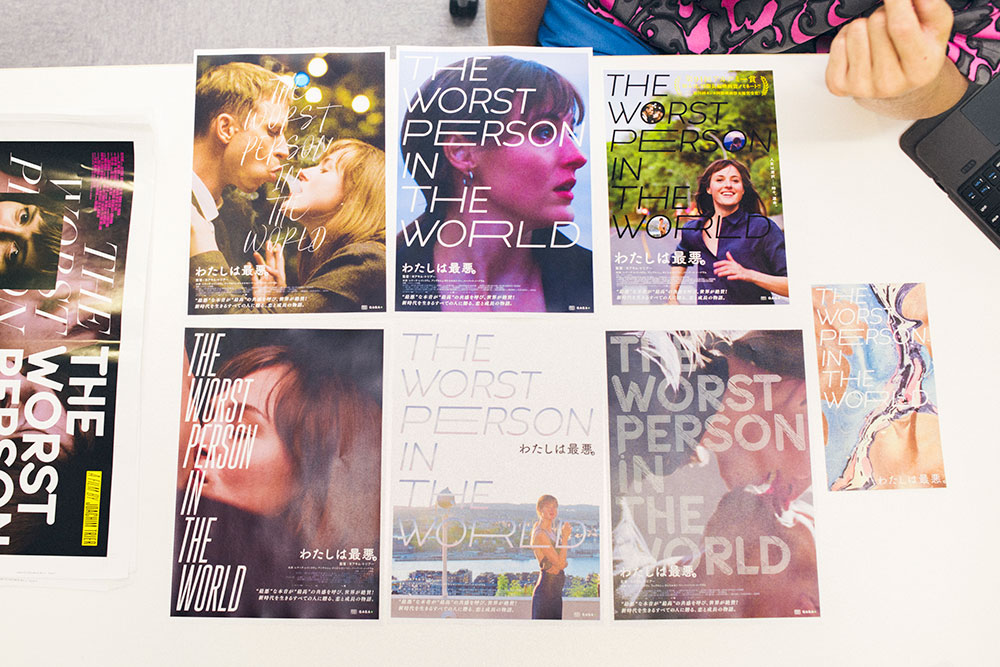

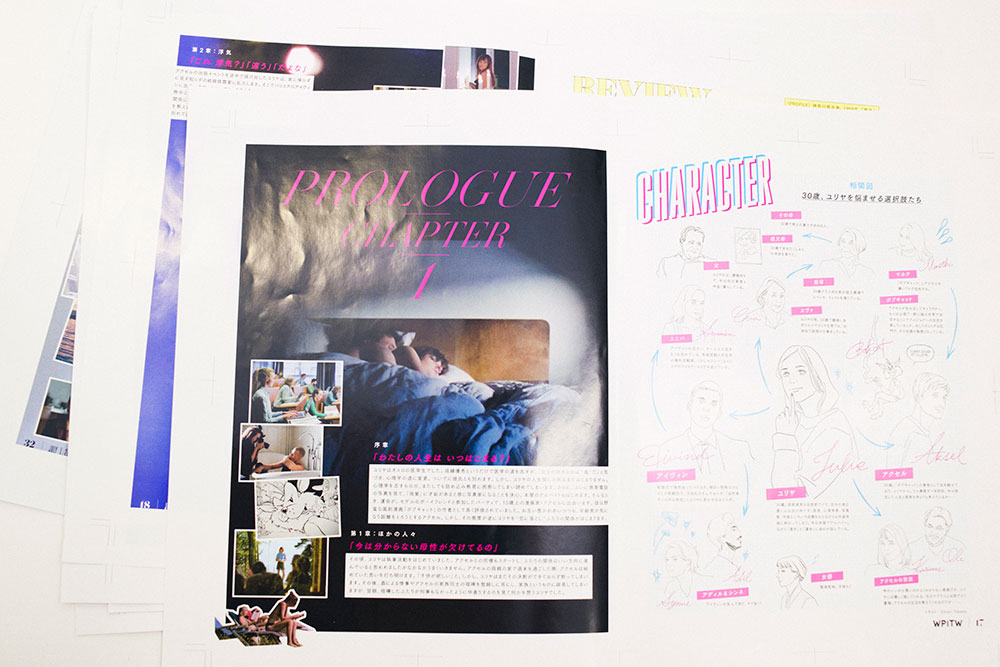

― 今回はこのメインビジュアル以外に、ストーリー仕立てのビジュアルポスターが6種類つくられています。「LOVE」「OBSESSION」「CONFUSION」「MAGIC HOUR」「DELIGHT」「CHOICE」の6つの、本作を読み解くためのキーワードが、それぞれのビジュアルに名付けられているんですね。

石井 : 見た人の想像力を掻き立てるというのが、映画のビジュアルの大事な役割だと思っているので、何故わざわざタイトルで顔を隠しているのかとか、顔が切れていたりする理由とかを考えてもらえたらいいなと。

― 「見た人の想像力を掻き立てる」ことを大切にしていると。

石井 : 「答えを出しきらない」というのを意識しています。と言いますか、僕からしたら「答えを出しきることはできない」と思ってるんです。

― 「答えを出しきることはできない」ですか。

石井 : ビジュアルはあくまで作品を気になってもらうためのフックと言うか、点火剤にしかすぎなくて。チラシの裏を見れば情報が載っているし、トレーラーを観ればストーリーがわかるし。だから、ポスターで色々と説明をしようとするのはどうなのかなって。それぞれの枠割として切り分けたほうがいいと思いますね。

あと、映画を観た後に「余韻」が「ビジュアル」とつながって、自分の記憶の落とし所となるような、「隙間」を全部のポスターに対して施しています。やりきろうと思えばもっとできるんですけど、あえてやらない未完成さ、危うい感じを残せるように。

― このマーブルの柄も目を引きますね。写真に写っている空の色に似てるなと思ったり、作品に対するイメージが膨らんできます。

石井 : ユリヤの、モヤモヤしているけどでも幸せが溢れている、というような「なんともいえない心情」を、マーブル模様で表現するのはかわいいかなと思いついて、アンティークのマーブルペーパーを使いました。僕はマーブル模様が大好きで、『燃ゆる女の肖像』(2019)のときも使っているんです。

石井 : また、「最悪なわたし」をどんな色彩で表せばいいのかと、イメージがはまるパターンを色々試しました。

― 作品の印象を決めるというところで、映画館に行ったらチラシのコーナーに行く人って多いと思うんですが、石井さんご自身もつくるときに、こういうデザインのものが映画館に行ったときにあったら、と考えますか?

石井 : もちろん全ての作品において、自分でつくりながら自分で欲しくなるようなビジュアルになるように意識をしています。でも最近だとなかなか、手に取りたくなるようなデザインが僕の中でないというか。いつもチラシコーナーには行くんですけど、最近は何も取らずに帰ってきちゃうんです。

昔はあれこれ感覚でジャケ買いするみたいに、いいなと思うデザインを持って帰って集めてたんですけど、「最近集まらないな、これはなんだろう?」って(笑)。ついつい手に取りたくなるような感覚って大事ですよね。

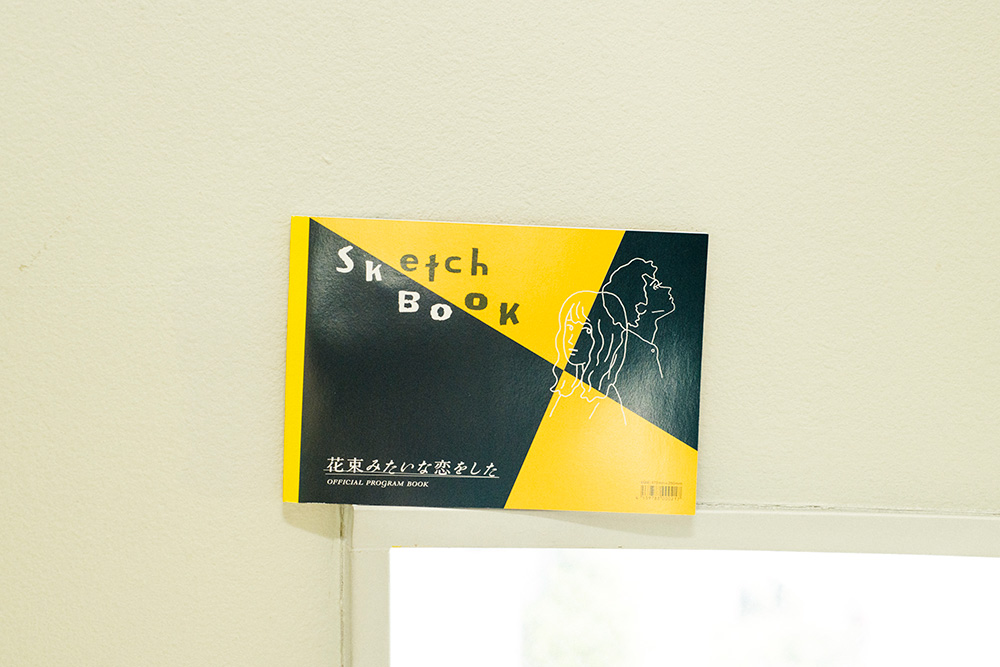

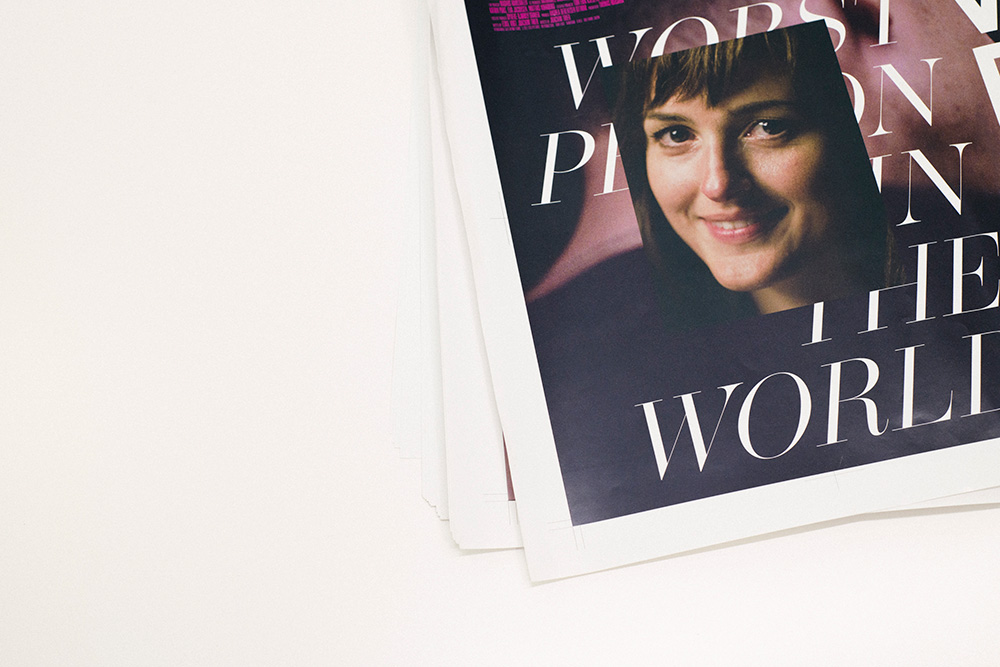

― これは、本作のパンフレットのゲラ(※4)ですか…! 今まで見せていただいたビジュアルとはまた違う印象です!

石井 : パンフレットのデザインも、6種類のビジュアルと同様のコンセプトから派生して、海外ゴシップ週刊誌のような装丁にし、週刊誌特有のペラペラの薄い紙を使って仕上げました。

― 石井さんが以前ご自身のInstagramに、「パンフレットは購入者視点で鑑賞後に本当に欲しくなるモノをつくるべき」と投稿されていましたね。

石井 : パンフレットって、お客さんが映画館で観たあと、映画との接点として唯一手元に残るものですよね。データじゃなくて、実際に手元に「もの」として残るものだから。紙の質感とかそういうものも記憶に残るし、映画館ならではの体験のひとつだと思っています。

― たしかに、自分が持っているパンフレットをひとつひとつ見ていると、一人でもしくは誰と観に行って、どこの映画館で買ったのか、その日一日の出来事まで思い出しますね。

石井 : 引っ越しとかのタイミングで「捨てるか、捨てないか」のターニングポイントが、パンフレットなどの「もの」にはあるじゃないですか。僕は『マトリックス』(1999)のパンフレットがまだ手元にあるんですが、B4サイズのかなり大判の装丁で棚に入らないぐらいでかいんだけど、どうしても捨てられないんですよ(笑)。

家の棚にはこれ以上入らないんだけど、「これは捨てられない」っていう感覚。自分がつくるものも、誰かにとってそういう感覚を抱いてもらえるものであってほしいなって思いますね。

※1 ミニシアターブーム…東京の渋谷を中心として起こったムーブメント。ミニシアターと呼ばれる映画館がそれぞれ、いわゆる大作とは一線を画する個性的な作品を多数上映し、多くの若者の支持を集めた。

※2 DTP…「Desktop Publishing」の略。パソコン上で印刷物のデータを制作すること。

※3 RGB・CMYK…色を表現する仕組みのこと。RGBは光の三原色と呼ばれるレッド・グリーン・ブルーを混ぜ合わせてPCのモニタやテレビで映像等を表示する際に使われ、CMYKは色の三原色と呼ばれるシアン・マゼンダ・イエローに、キープレート(≒黒、墨)を混ぜ合わせることによって、印刷物で色を表現する。

※4 ゲラ…「ゲラ刷り」の略。印刷前に仕上がり等の確認するために試し刷りをしたもの。

- 自分を閉ざさなければ、 「光」は見える。 暗闇の中でも

- ものとして、記憶として、 残り続けるポスターやパンフレットをつくるために

- 「グッモー!」と「サンキュー!」の気持ちがあれば。僕を育てた渋谷と映画【後編】

- 「グッモー!」と「サンキュー!」の気持ちがあれば。僕を育てた渋谷と映画【前編】

- 映画が「好き」だから、「本気」で観る。古今東西の作品から受け取ったもの

- 映画と出会う場をつくり続けてきた土肥さんに聞きました。「映画だから、できることって何ですか?」 【後編】

- 映画と出会う場をつくり続けてきた土肥さんに聞きました。「映画だから、できることって何ですか?」 【前編】

- 映画好きなら誰もが一度は触れている、大島依提亜さんのデザインの秘密にせまる! 宝物のようにとっておきたくなるポスター・パンフレットとは?

- まるで寅さんのように。 「フジロック」≒『男はつらいよ』!? 時代を切り拓く男の共通点

- わたしのすべては映画でできている。 6歳で“映画音楽作曲家”を志した彼女の美学

- 「その痛みを想像できるのか?」 死ぬこと、殺すこと、生きること。

- 「会社を辞めて、生きていけるワケがない!」その“呪い”から、映画と旅が解放してくれた

- 「ものをつくって世に出す」ということは、人を救うことも、殺すこともある。“ものづくり”の本質とは?

- 「スピルバーグにできて、自分たちにできないはずはない!」 大友啓史監督の創作の秘策とは?

- 世界的タップダンサー熊谷和徳の道は、1本の映画から始まった【後編】

- 世界的タップダンサー熊谷和徳の道は、1本の映画から始まった【前編】

- 「好き」と「かっこいい」を突き通す。いのうえひでのりの創造の原点となった映画たち【後編】

- 「好き」と「かっこいい」を突き通す。いのうえひでのりの創造の原点となった映画たち【前編】

- 人生は矛盾だらけ。そこを乗り越えようと「もがく人」は、魅力的だ