目次

映画が好きな人たちの

憧れや期待をポスターに込める

― 今回、大島依提亜さんへのインタビューということで、編集部の一人が宝物のように保管していた私物の『かもめ食堂』(2006)パンフレットを持ってきました!

大島 : これは、懐かしいですね! すごく綺麗な状態で保存してくださって。嬉しいです。僕のデザインしたパンフレットは、A4とかB5 みたいな定形の判型じゃないのが多いから、保存しにくいとよく言われるんです(笑)。

― はい、これを持参した編集部員も、折れ曲がらないよう大きな雑誌に挟んで保管していたそうです(笑)。

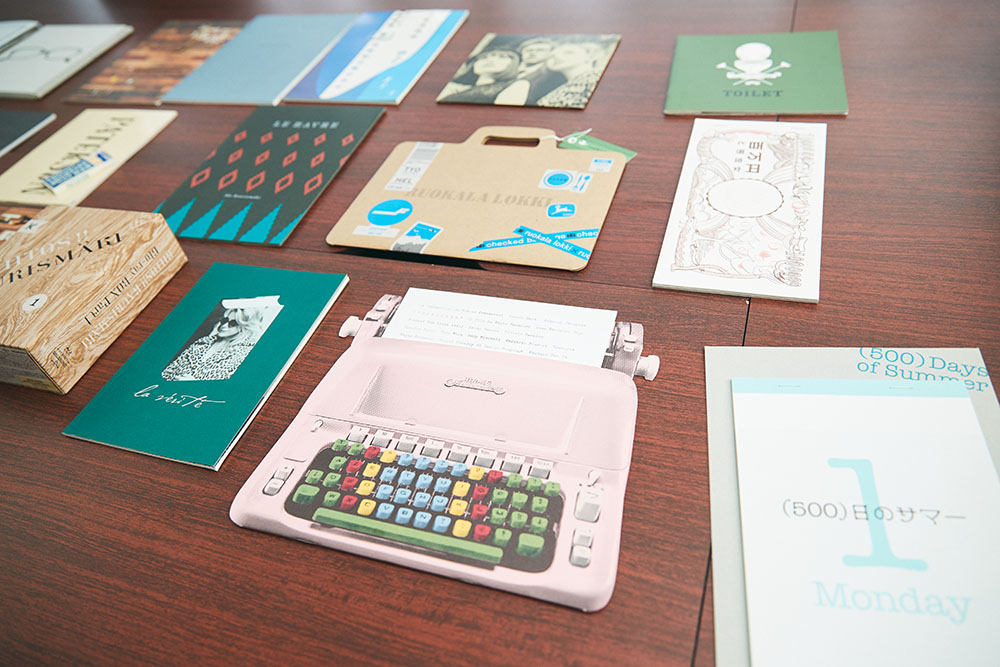

大島 : 実は今日、お話ししながら手に取れるようにと思って、これまでデザインした仕事の中から、映画関連のものを中心にいろいろ持ってきたんです…。

(黒いスーツケースの中から次々と机に積み上げていく大島さん)。

― わー、こんなにたくさん!!

ありがとうございます。せっかくなので並べましょう!

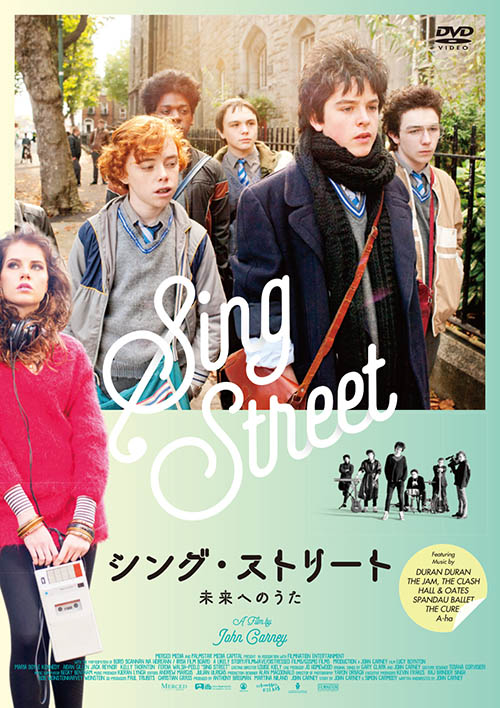

― 壮観ですね…。こうして眺めてみると、『シング・ストリート』(2016)や『パターソン』(2017)、『ミッドサマー』(2020)など、そのポスターに惹かれて映画館に行ったり、パンフレットを大事に持っていたりするものがいくつもあります!

大島 : いわゆる「大作」と言われる作品はないんですけどね。評判をよんで、結果的に「大作」になった作品はあります。自分から選んでいるわけではないのに不思議です。大作のデザインの依頼があれば是非やりたいんですよ(笑)。

― 手掛けたものが、結果として「話題作」となった作品がたくさんあるわけですね。大島さんのデザインが、その「話題」のひとつを担っているとも言えます。大島さんご自身は、新しい映画をどうやってチェックされてますか?

大島 : 最近は忙しくてなかなか映画館に行けないんだけれど、行った時は、隅から隅まで気になるチラシをバーっと一気に抜いていきます。そうやってごっそり持ち帰る。でも、それはとっておくためではないんです。というのは、映画のチラシって、「何となく気になって手に取った」という“瞬間の動機づけ”が重要だと思っているので。それが「何でなのか?」という。

― 「“何で”その時手に取ったのか」ということが重要だと。

大島 : 僕は、デザイン的に優れているか、という観点ではあまり見てないんです。見知った監督や俳優の作品でも、「なんか、これまでと違う」と思うことってあるじゃないですか。そのように、デザインとは違うインパクトがどこかにあると、気になって手に取ってしまいます。

― 新しい視点、ということでしょうか。

大島 : そうですね。あと、「iTunes Movie Trailers」という、これから海外で公開される映画のポスターと予告編が一覧になっているサイトがあるんですが、新しい映画を知りたい時は、まずそこをチェックします。

― Appleの公式サイトで、大作映画だけではなく、短編映画や自主制作映画など、かなり幅広くリストになっているサイトですね。

大島 : そこで海外の映画ポスタービジュアルを観て、「これは面白そうだな!」と新しい映画を知っていく感じです。

― やはり、大島さんも新しい映画を知る“入り口”は、ポスタービジュアルなんですか!

大島 : 「これが日本で公開されたら、仕事として自分のところに来るといいな」とか、ちょっとした夢を抱きながら見てます(笑)。でも、そうやって想像しながら観ていると、実際に仕事として依頼が来ることもあるんです。そうなると話がスムーズですよね(笑)。

― なるほど、映画のポスターやチラシビジュアルというのは、観る人の「期待」を一気に請け負う役割を果たしているとも言えますね。

大島 : そういうことで言うと、海外作品のビジュアルを手がける際、日本人の中におそらく潜在的にある、「洋画文化への憧れ」を意識的に引き出す時があります。

― それは、どういうことですか?

大島 : 洋画の場合、すでに本国で宣材用のビジュアルが決まっていることが多く、それが映画とフィットしている場合はそのまま使って、書体だけを変えたりすることもあるんですが、逆に日本では「このままだと、わかりにくい」と思う時、ガラッと変える時もあります。その際に、「洋画への期待」というものをデザインに入れ込むんです。

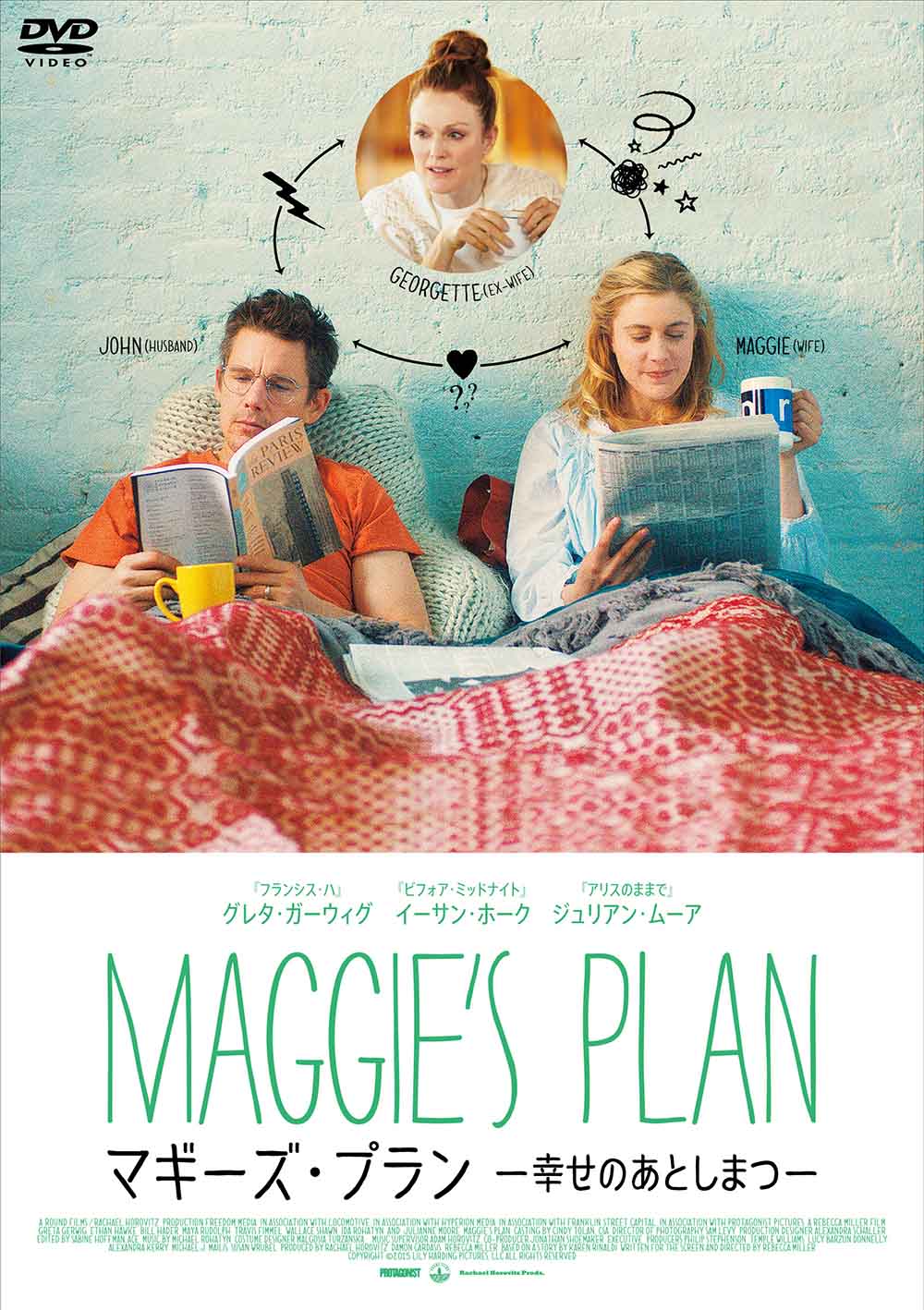

例えば、この『マギーズ・プラン―幸せのあとしまつ―』(2015)という映画の日本版ポスターを僕が手がけたのですが、その際大きくデザインを変えて、“ベッドで男女が新聞や本を読んでいる”という本編の1シーンを使いました。多分、この映画を撮ったレベッカ・ミラー監督は、ヨーロッパ映画から脈々と受け継がれている“映画的なシーン”を意識しているんじゃないかなと。

― 大きいベッドで男女が寝ている風景などは、確かに日本人が“洋画に登場する憧れのシーン”として抱いているような気がします! フランソワ・トリュフォー監督の『家庭』(1987)で、ジャン=ピエール・レオとクロード・ジャドがベッドで読書するシーンなどは有名ですよね。

大島 : そうやって、日本人の頭の中に潜在的にある「洋画への期待」をデザインに込めたり、あとは、ファンの「監督への期待」を込めたりすることもあります。例えば、僕はアキ・カウリスマキ監督の映画を、『過去のない男』(2002)から『街のあかり』(2006)、『希望のかなた』(2017)と、ポスターデザインを続けて手がけているんですけど、ファンがカウリスマキ監督作品に抱いている期待というのがあると感じていて。

― 以前、松重豊さんもインタビューした際、カウリスマキ監督作品のファンで、新作が出たら必ず観るとおっしゃっていました。カウリスマキ監督作品は、陰影のついた照明や、抑揚を感じさせない独特の間合いなどを用いて、独自の表現を生み出していますよね。

大島 : そういう雰囲気を、ファンの人たちは新作のポスターにも期待していると思うんです。だから、ひと目見たら「アキ・カウリスマキ監督の新作だ」とファンがわかるような“期待”を、僕はデザインに込めるようにしているんです。

作為的になりすぎないよう。

大事なのは、アナログ感と偶然性

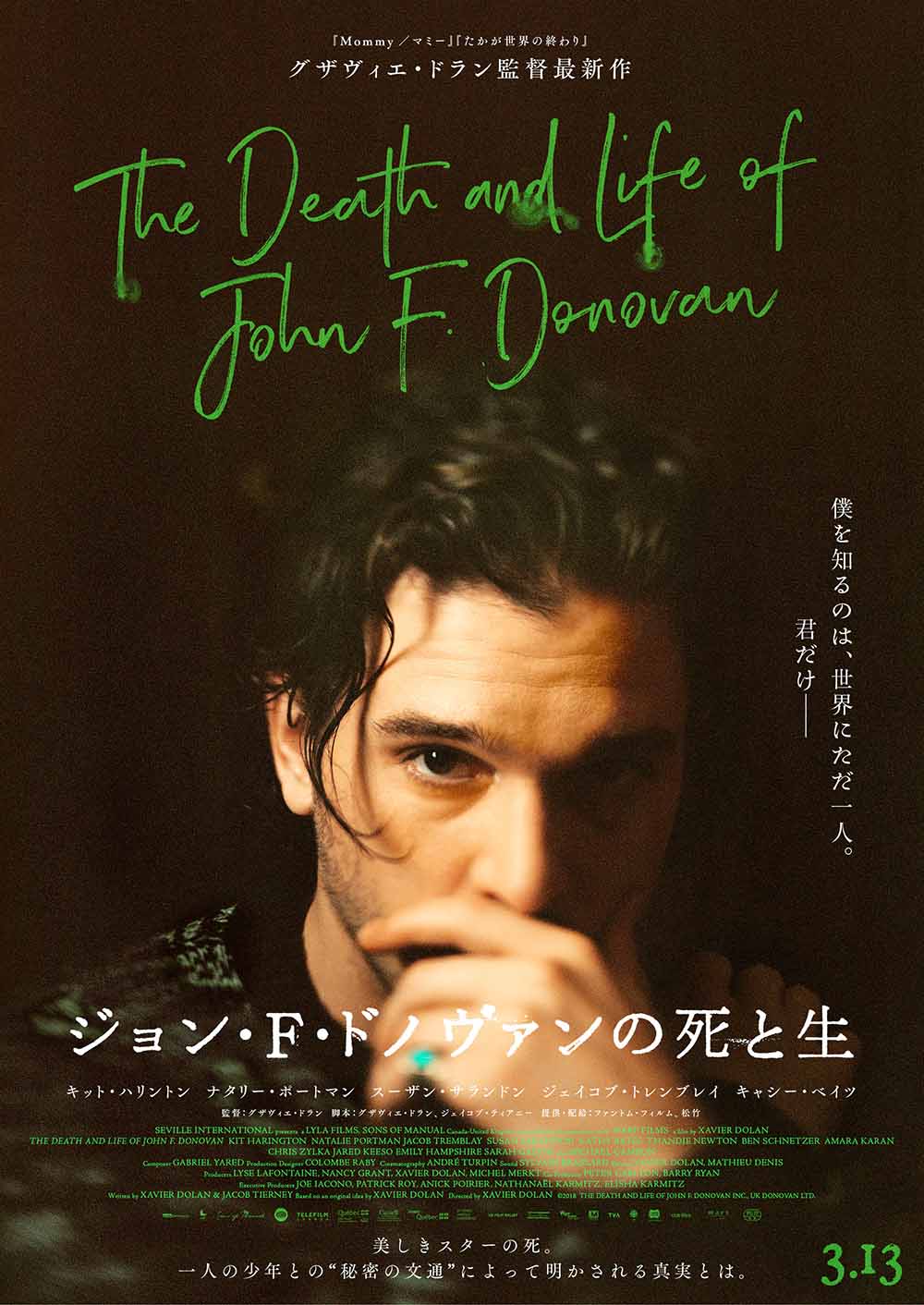

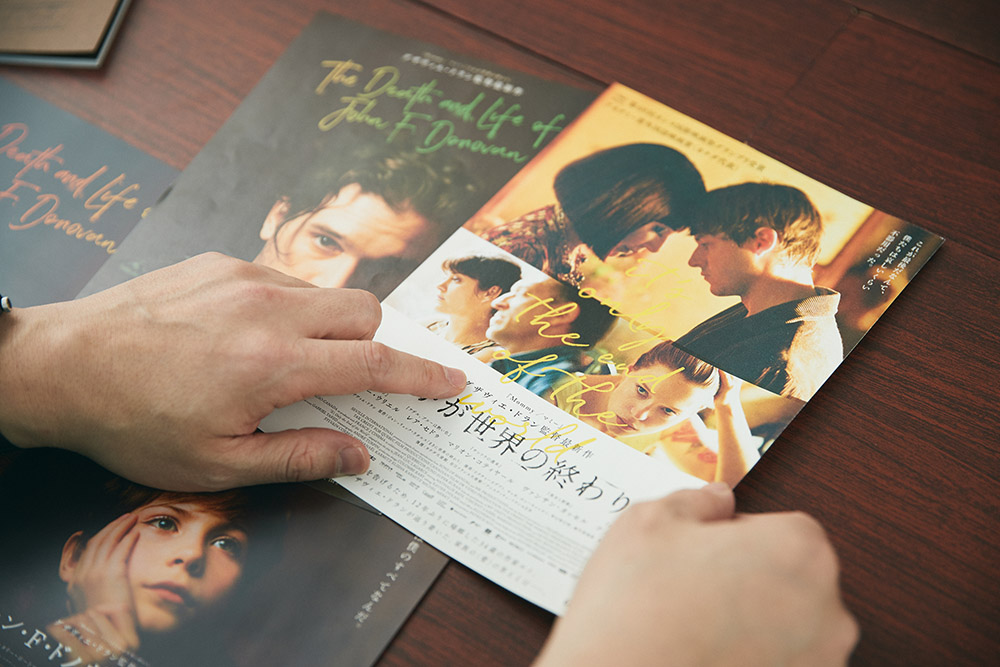

― 大島さんは、カウリスマキ監督や是枝裕和監督作品など、同じ監督の作品を続けて手がけることも多いですが、『わたしはロランス』(2012)などで有名なグザヴィエ・ドラン監督の作品も『たかが世界の終わり』(2017)から手がけ、最新作『ジョン・F・ドノヴァンの死と生』(2020)でもポスターやパンフレットなどをデザインされていますね。

大島 : 今回、ビジュアル素材は海外でポスター撮りされたものをそのまま使っていますが、タイトルの書体は海外版から大きく変えました。海外版は、もっとオーソドックスな明朝体だったんですが、前作の『たかが世界の終わり』の雰囲気に少し寄せたアプローチにしています。

― 『たかが世界の終わり』のポスターには、黄色い手書きの書体で“It’s only the end of the world”とレイアウトされていますね。『ジョン・F・ドノヴァンの死と生』も、手書きのロゴが印象的です。

大島 : 手書きの書体にしたのはもうひとつ大きな理由があって、映画のストーリーと重ねているからです。今作は、英国に住む11歳の少年と、NYに住むひとりの映画スターの間で交わされる“秘密の文通”を通して、様々な人間ドラマが描かれ、“手紙”が重要なモチーフになっています。

― 映画スターのドノヴァンが少年ルパートに送る手紙には、緑のインク文字が使われています。これをモチーフにした手書きの書体が、ポスターやパンフレットの表紙にデザインされたんですね。文字がところどころ滲んでいるのも、大島さんのアイデアですか?

大島 : 入稿直前に、急遽思いついたアイデアなんです。実は途中まで普通の手書き文字だったんですけど、ある登場人物が手紙を読むシーンで、便箋の文字の上に涙がこぼれたことをふいに思い出して、「これを入れよう!」と。インクが滲んだかどうかは、作品内ではわからないんですけどね。

― 雫が落ちた手紙を指で拭っているシーンがありました。映画の世界が、ここに繋がり、広がっていると。しかし、入稿直前でアイデアが浮かぶこともあるとは…!

大島 : でも、珍しいことでした。何より、その段階から変えるのって大変なんですよ(笑)。インクジェットで出力して、実際に雫を落としてみて、「あれ?全然思うように滲まない!」とか試行錯誤して。

― え? デジタル加工するのではなく、実際に手作業で滲ませたんですか!?

大島 : あ、僕は普段からデジタル加工というのは極力やりたくないというのがあって。ボカす時も、デジタル加工せず、写真で撮ってわざわざピンぼけさせたりとか…。

― わざわざ水で滲ませたり、カメラでピンぼけさせたり!?

大島 : 例えば、写真の上に文字を載せる時、読みやすくするために“座布団”といって文字の背面にボカシのような素材を敷く加工方法があるんですけど、あれも絶対やりたくない。

大島 : 一時期、その“座布団”加工をやらないというところでも、結構戦っていて…各配給会社さんも、僕はそういうことをやってくれない人だって今では認識されているかもしれません(笑)。

― 「絶対にやりたくない」のは、なぜですか?

大島 : 偶然性を大事にしたいんです。作為的になりすぎてしまいたくない。今は映画もデジタル撮影が増えましたけど、基本的にはフィルムで撮られるものですよね。だから、アナログ感をなるべく大切にしたくて、よほどの理由がない限り安直にデジタル加工はしたくないんです。デジタル加工が上手な人だと、アナログ感が出るように巧妙にもできると思うんですけど。

― 作為的と偶然性…それは、デザインだけでなく、どんな創作にも繋がることですね。大島さんは、宣伝物という、広く開かれたものをデザインされる時に、「個人的に込めたい想い」と「客観性」の兼ね合いというのは、どうやってバランスを保っているのでしょうか?

大島 : ああ…なるほど…。多分、僕は信じているんだと思います。

― 信じている?

大島 : 僕は、その“映画らしさ”が出ていることが一番理想的だと思っていて、あくまでも、その映画にフィットしたデザインなのかどうか、ということだけを考えているんです。そういう感覚は、もしかしたら映画が好きだから出てくるのかもしれないし、自分のその直感を信じているんだと思います。

コミュ障の大島さんが見つけた、

チームの一員として映画に関わる独自の方法

― “その映画らしさ”を一番に考えたデザインは、「映画が好き」という個人的な感覚を信じているからこそということでしたが、大島さんは映画監督を目指されていた時期があったんですよね?

大島 : デザイン科の映画学科に入って、映画の演出をかなり本気で目指していました。そういえば、つい最近なんですけど、とあるきっかけで学生の頃に撮った8mmフィルムを観返す機会がありまして、それが恥ずかしいくらいジム・ジャームッシュ監督の『ダウン・バイ・ロー』(1986)そのままで(笑)。

― 『ダウン・バイ・ロー』は、『ライフ・イズ・ビューティフル』で監督、脚本、主演を務めたロベルト・ベニーニも出演する、ジム・ジャームッシュ監督が自主映画として制作した作品です。

大島 : 自分が意識的に映画を観始めるきっかけにもなった作品でもあるんです。それまでは、『スター・ウォーズ』シリーズや『ジョーズ』(1975)などを、ひとつのエンターテイメントとして楽しんでいました。

でも高校時代にこの映画を観てから、シネセゾンとか単館系の映画館でヨーロッパの映画やスイスの映画などいろいろ観るようになって。フランス文学者で映画評論家でもある、蓮實重彦さんの編集した雑誌『リュミエール』を読んだり、かなり深く映画を観るようになりました。

― 映画を批評的な視点で観るような、きっかけになったんですね。

大島 : はい。でも、ジム・ジャームッシュから受けた一番大きな影響は、自分も映画に携わりたいと思うようになったことですね。…と言いながら実は、自分が過去にそれほどジム・ジャームッシュに憧れていたということを、つい最近まで忘れていたんです。

― (笑)。逆に、何をきっかけに思い出したんですか?

大島 : 最近、『MOE』という雑誌の連載で、画家のヒグチユウコさんと映画のポスターを共作するという企画が始まりまして。その第2回のテーマが『ダウン・バイ・ロー』だったんです。それで、15年ぶりくらいに観返していたら、自分が死ぬほど影響を受けていた記憶が急に蘇ってきて。その直後に先ほどの自分の自主映画を観返すはめになったものだから余計に…。

― 大島さんは、ジム・ジャームッシュ監督の『パターソン』も、ポスターやパンフレットをデザインされていましたよね? その時は…

大島 : まだ思い出していなかった(笑)。もしあの頃に憧れの人だと思い出していたら、ものすごく緊張して肩に力が入りまくっていたかもしれないです…。

― (笑)。ジム・ジャームッシュ監督に憧れて『ダウン・バイ・ロー』のような自主映画をつくっていた頃から、どのような経緯を経て『パターソン』のデザインを手がけるようになったのでしょうか。

大島 : まず、映画をつくるのは、自分のコミュ障を痛感してしまって早々諦めました(笑)。仲間内でわいわい撮っているのは楽しいんですけど、16mmフィルムになってくると規模も大きくなって、組織立てていかないと撮れないんですよね。

それで、一応デザイン科にいたので、イラストレーションから始めて、展覧会の宣伝物の仕事をしたりとか、少しずつグラフィックデザインの方に進んでいきました。でもやっぱり映画の仕事に関わりたいなと思って、それは自分からやりたいとまわりに吹聴し続けていました。そこから少しずつ、映画のポスターなどの仕事も頂けるようになって。

― 大勢の人との創作が苦手だったんですか。

大島 : 本当にだめなんですよ、僕、人と意思の疎通を取るのが(笑)。あと僕は、劇映画を撮りたくて入学したんですけど、実際に入ってみたら、その当時は講師陣や周りの学生も筋金入りの実験映画志向、ストーリーよりも純粋な映像表現としての可能性を探るための作品が求められる環境だったんです。だから、ドラマ性のある作品を撮りたいのは僕一人で、映画って組織で撮らないといけないのに孤立するという(笑)。

もちろん、実験映画もものすごく面白いということは大学に入ってわかったのですが、でも僕は、映画の“物語”という側面にも未開拓な部分はたくさんあるじゃないか、と思っていたんです。そこに挑戦したかったんですよね。

― 映画の“物語”という側面に可能性を感じていたと。

大島 : 例えば、大学に一卵性双生児の、顔がそっくりな双子がいて、一人を主役に撮るんですが、引きと寄りのショットで交互に交代するんです。それを何の説明もなしに観客に観せたら、意外と違和感が出て面白いんじゃないかなとか…そんなことばっかり考えてました。

― 「映像」表現としてではなく、「物語」における実験を試したかったんですか。

大島 : だから、今回のグザヴィエ・ドラン監督の『ジョン・F・ドノヴァンの死と生』を観ていたら、大学時代のそんな自分の感覚とちょっと重なる気がしたんです。新しい映画表現が、物語の部分で今までなかった切り口で提示されているというか。

― それは、どういうことでしょう?

大島 : 登場人物たちの感情表現がわかりやすくエモーショナルだったり、劇的にドラマティックな展開だったり、いわゆる“ベタ”というやつ。でもそれをドラン監督の視点でやると、すごく純粋で、誰からも影響を受けていない彼の独自性が出る。わかりやすいのに、オリジナリティがあるんです。

― わかりやすいのに、オリジナリティがある。

大島 : 流麗というよりは、いろんなものが混在している“いびつさ”がある。僕は、そういう表現が好きなんですよ。

― 映画には、いろんなものを混在させることができ、それによって生じた“違和感”や“いびつさ”が、魅力となる表現でもあると。

大島 : 僕は、『カメラを止めるな!』(2018)も、脚本の秀逸さよりも作品から滲み出る品や俳優による偶然性が混在となっているところがすごく好きなんです。

― 上田慎一郎監督は「その人だけが持っている人間力を引き出したい」とおっしゃっていました。最新作『スペシャルアクターズ』も、作品に関わった人みんなの魅力やパワーが伝わってきますよね。

大島 : 映画は、大勢の人が関わってつくられるので、そこが社会や世の中の小さな縮図みたいになっていると思っているんです。色んな意見が出るし、ぶつかるし、その中で妥協しなければいけないこともある。でも、大勢の人の集合知で、結果的に人知を超えた何かが生まれるというのが、映画の特異なところであり、人生において学ぶべきところでもある。それは、僕のデザインも同じです。

― と、言いますと?

大島 : 映画のポスターも、僕ひとりのデザインですと言えないくらい、僕の手に渡ってきた時には、すでに大勢の想いが含まれている。それを、受け取って、最良のかたちでローカライズしている気持ちなんです。

― 多くの人の想いが込められているものを受け取っている、と。

大島 : そうです。目に見えないチームの中でやっているとも言えます。僕はひとりでゼロから何かデザインするよりも、多分、そういう大きなクリエイティブの中で仕事をする方が好きなんです。そして映画の“そういうところ”を信じているんだと思います。

「映画」と「デザイン」は別物。

だからこそ、映画に寄り添うことができる

― 大島さんは、映画そのものと、その映画が好きな自分自身を信じているんですね。そんな深い“映画愛”溢れる大島さんですが、これだけの作品数に関わっていらっしゃると、仕事以外で映画を観る時間は…?

大島 : それが、全然行けてないんです。趣味が映画鑑賞なのに、自分の人生を振り返ると、今が一番映画館に行けてない。恐るべき映画の観てなさですよ! 映画愛とはいえ(笑)。

― ご自身の手がける映画を観るだけでも、膨大な時間ですよね…。

そうですね。最近は取材をして頂く機会も多いので、アリ・アスター監督と対談した際も関連する映画を観たんですが、そのようにリサーチのために観ることも多いですね。

― では、映画を観る時はご自宅で、DVDやネット配信ですか?

大島 : DVD、Blu-rayが手元にもうあまりなくて…。でも、自分の“推し”の映画を気軽に人に貸すことができるという意味では、やっぱりDVDはいいよなぁと思います。動画配信サービスだと、人に勧めても、まずは入会してもらわないといけないということもあるから。自分が観る時はネット配信が多いですけど、人に観てもらうために好きな映画のDVDは今でも買っています。

― 自分の好きな映画を布教するために、DVDを購入されていると! すごい映画愛です。

大島 : いや、でも最新作も全く追えてなくて。でも新作だけでもすごい数があるので、昔の作品が観られる機会が減ってきているのはないかと心配になります。旧作も面白いので、是非観て欲しいんですが。

― 映画のビジュアルデザインも、昔のものを参考にされたり、見返したりすることはありますか?

大島 : 僕が最初に担当した海外映画は、70年代を舞台にしたフランソワ・オゾン監督の『焼け石に水』(2000)だったんですが、それは檜垣紀六(ひがき・きろく)さんを初めとする映画デザイナーの方たちが60年代~80年代にデザインしていた描き文字の映画タイトルロゴから影響を受けたものなんです。

― 檜垣紀六さんは、『時計じかけのオレンジ』(1971)や『ランボー』(1982)など数々の映画ポスターをデザインしてきた伝説のデザイナーですね。

大島 : はい。檜垣さんが手がける描き文字が好きで。あと、『ロードショー特別編集 チラシの本』や『少年マガジン特別別冊 実物大 ’80映画チラシ全集』といった当時のムック本を、今でも資料として結構観るんです。これにも檜垣紀六さんデザインのものが数多く掲載されていたことが、のちにわかるんですけど。

― 『焼け石に水』では、映画のストーリーと大島さんが影響を受けてきた時代の映画ポスターが、デザインの中で重なったんですね。まさに“映画愛”がデザインに反映されていると。

大島 : そういう自分の“映画脳”から、一時期パンフレットの中にも“動き”を入れることができないかと、模索していた頃がありました。この『さよなら、さよならハリウッド』(2002)や『バーバー吉野』(2004)では、そういう仕掛けを施していたんです。でも、ある仕事をきっかけに、その考えがガラッと変わりました。

とあるファッションブランドのシーズンカタログをつくった際、オーストラリアで撮影できることになったんです。「せっかくだから、冊子の中に映画的なストーリーを込めて撮影してみよう!」と僕は張り切って、絵コンテを切っちゃって(笑)。

― 絵コンテを切ったカタログとは?

大島 : 冊子の真ん中に手紙を仕掛けとして仕込み、表紙と裏表紙のそれぞれから二人のモデルさんを見せていって、順番にページを進めていく。そして冊子の真ん中でぶつかった時に、二人が手紙を受け取る、というストーリー性のあるカタログです。

表紙と裏表紙、両方向から見せていくことで雰囲気の違う洋服も紹介できるし、なかなかいいじゃんと思ったんですが、それをカメラマンの方に提案したら「ファッションフォトは現場の雰囲気で流れを作っていくことが大切で、あらかじめ用意されたストーリーに沿って映画のように写真を撮っていくのは違うと思う」と言われたんです。

― 焦点を当てるべきところが違うと。

大島 : その時にはたと気づいて。自分の仕事と「映画」は全く別物だと自分でもわかっていながら、僕はいつもデザインの中に、映像的な表現やストーリーなど、映画的なエッセンスを込めようとしていたんだと。それ以降、映画のパンフレットをつくる時も、動くとか映像的とか、そういう視点だけではだめなんだと思うようになりました。

― それは大きなターニングポイントですね。

大島 : でも、自分が“映画脳”であることが、映画以外のデザインの仕事に橋渡しされる、ギフトみたいな瞬間もあるんです。例えば、小説の装丁を手がける際、普通は扉を開けてすぐにタイトルが入るところを、あえて第1章が終わった時にタイトルを挟むのはどうだろう、とか。

― 映画でも、本編の後半や最後にタイトルが出る演出があります。

大島 : でも、これは作家の方と、かなり密に交渉しないといけないですけどね。さっきのファッションカタログのように、どんなデザインの仕事にも映画的な発想がフィットするわけではない。逆に別の仕事の経験が映画の仕事のヒントになる場合もあるんです。

― 大島さんのデザインは、それぞれの表現の架け橋となっているんですね。

大島 : 例えば、映画のポスターやパンフレットというのも、冷静に考えると、映画本編の周囲にあるもの、なんです。

― 映画の外側にあるもの、ということでしょうか?

大島 : 僕は本の装丁の仕事もしていますけど、本の場合はパッケージと文章が一体化されているから、デザインも作品の一部になるんですよね。でも映画の場合は違う。タイトルロールなどをデザインした場合は、映画の一部になるかもしれないけど。

― つまり、私たちが大島さんのつくったポスターに惹かれて映画館に行ったり、パンフレットを大切に持っている人たちがいたりするのは、大島さんのデザインが、鑑賞者と映画の架け橋になってるからなんですね。ポスターやパンフレットは、確かに映画の外側にあるものですが、大島さんの作品は、結果として一部になっているんではないでしょうか。

大島 : そう言ってもらえるのは、とても嬉しいです。ですが、やはり僕の仕事は映画本編に属するものではなく、その断絶があるからこそ、橋渡しの役割が担えるのかもしれません。

- 自分を閉ざさなければ、 「光」は見える。 暗闇の中でも

- ものとして、記憶として、 残り続けるポスターやパンフレットをつくるために

- 「グッモー!」と「サンキュー!」の気持ちがあれば。僕を育てた渋谷と映画【後編】

- 「グッモー!」と「サンキュー!」の気持ちがあれば。僕を育てた渋谷と映画【前編】

- 映画が「好き」だから、「本気」で観る。古今東西の作品から受け取ったもの

- 映画と出会う場をつくり続けてきた土肥さんに聞きました。「映画だから、できることって何ですか?」 【後編】

- 映画と出会う場をつくり続けてきた土肥さんに聞きました。「映画だから、できることって何ですか?」 【前編】

- 映画好きなら誰もが一度は触れている、大島依提亜さんのデザインの秘密にせまる! 宝物のようにとっておきたくなるポスター・パンフレットとは?

- まるで寅さんのように。 「フジロック」≒『男はつらいよ』!? 時代を切り拓く男の共通点

- わたしのすべては映画でできている。 6歳で“映画音楽作曲家”を志した彼女の美学

- 「その痛みを想像できるのか?」 死ぬこと、殺すこと、生きること。

- 「会社を辞めて、生きていけるワケがない!」その“呪い”から、映画と旅が解放してくれた

- 「ものをつくって世に出す」ということは、人を救うことも、殺すこともある。“ものづくり”の本質とは?

- 「スピルバーグにできて、自分たちにできないはずはない!」 大友啓史監督の創作の秘策とは?

- 世界的タップダンサー熊谷和徳の道は、1本の映画から始まった【後編】

- 世界的タップダンサー熊谷和徳の道は、1本の映画から始まった【前編】

- 「好き」と「かっこいい」を突き通す。いのうえひでのりの創造の原点となった映画たち【後編】

- 「好き」と「かっこいい」を突き通す。いのうえひでのりの創造の原点となった映画たち【前編】

- 人生は矛盾だらけ。そこを乗り越えようと「もがく人」は、魅力的だ