目次

…で、なんで「映画」なんですか?

こども映画教室でつくられる映画は

誰かのものではなく、私たちのもの。

― ここが新しい「こども映画教室」の拠点ですか!? 風通しも眺めも良くて、気持ちのいい空間ですね。

土肥 : 自分たちでつくったんですよ。天井は大変なので業者さんにお願いしたのですが、棚や壁は自分たちで。だから、端っこがめくれているところもあるんですけど(笑)。

― おもちゃ箱のような棚ですね。これは何ですか?

土肥 : フランスのお土産でいただいたソーマトロープです。クルクルすると、残像で1つの絵に見えるんですよ。これは、私たちでつくっているゾートロープ。残像で動いているように見える原理は一緒です。ほら、このスリットから覗くと、絵が動いて見えるでしょ?

― 動いてます動いてます!

土肥 : 「映画のおもちゃワークショップ」では、これらをつくりながら、映画の原理を学んでいきます。

― ここ渋谷に、2020年1月からアトリエを構え、現在、小学生から高校生までを対象に「映画のおもちゃワークショップ」と「映画鑑賞ワークショップ」、そして「映画制作ワークショップ」を開催されていますね。今年はオンラインでも行われていました。

土肥 : 8月からは人数を制限し、広い会場を借りて対面でも行っています。アトリエにキッチンがあるのは、講習後、みんなでご飯を食べながら集えればと思っていたからなんですが、今はコロナ禍なので実行できないでいるのが残念です。

― 映画を観たり、つくったりしたあと、ここでみんなとご飯を食べながら話すのは楽しそうですね。私も参加したいぐらいです。

土肥 : 私が「こども映画教室」を続けてきた理由の1つは、子どもだけでなく、参加している大人もすごく楽しかったからなんです。立ち上げ当初は工作と鑑賞をメインにした教室だったのですが、“映画を撮る”というワークショップに踏み切ったところ、何よりも大人たちが楽しそうでした!

土肥 : 私がお願いしたのは、普段は映画の制作現場で働いているプロの方で、みなさん“子どもにどう接したらいいのかわからない”人ばかり。子どもたちよりも緊張していました(笑)。でも実際に始めたら、子どもと一緒に、キラキラした目で「スター・ウォーズ」など映画の話題で盛り上がってるんです。

― 映画という共通項が、年齢の壁を取り払ったわけですか。

土肥 : 自分たちの好きな“映画”という世界を子どもたちも楽しんでくれて、それが嬉しかったんだと思います。実をいうと私も、子育てはしていたけど、大勢の子どもと一緒に何かをする、というのが決して得意なわけではなくて…。だから、「子どもの笑顔が見られて幸せ」とは少し違うんです(笑)。

― 子どもが楽しめればそれでいいのではなく、子どもも大人も楽しめる場であることが重要だったんですね。

土肥 : 「こども映画教室」では、大人と子どもは対等な関係にあります。それは、子どもたちが自由に発言でき、自らが考え工夫していくことができる空気が必要だと考えたからです。“この作品は自分たちのものだ”という意識を持てないと、夢中になれませんよね。

― 上下関係のない大人と子どもの関係を、「教室」という場で築くのは、なかなか難しいことだと思うのですが、そのために大切にされていることはありますか?

土肥 : 「大人が手出し口出ししない」ということをポリシーの1つとしています。

― これまで日本映画の第一線で活躍する、是枝裕和監督、諏訪敦彦監督、河瀬直美監督、アニメーション作家の山村浩二さん、活動弁士の佐々木亜希子さんなどを特別講師として迎えられていますが、みなさん「手出し口出ししない」んですか!?

土肥 : そう、一流の映画人に「教えないでください」って(笑)。参加してくださったみなさんは、そこに共感してくださっているんです。でもね、実際子どもたちを目の前にすると、声をかけたくて仕方ない状態になります。

― もどかしくて仕方ないでしょうね(笑)。

土肥 : 沖田修一監督が参加してくださった際は、「どうしても言いたい! 自分も現場で制作したい!」とおっしゃるので、子どもたちがワークショップに慣れてきたあたりで一度声をかけてもらったんです。そしたら、「沖ちゃん、それはあんまりいいと思わない」って、子どもたちがそのアイデアを一瞬で却下してしまって(笑)。

― 却下! しかも「沖ちゃん」(笑)。

土肥 : ニックネームで呼ぶことも、上下関係をつくらないための1つの方法なんです。そうやって、子どもたちは「自分たちが決定できる」「思ったり考えたりしたことを伝えていい」場として認識していきます。わからないことがあれば、もちろん大人に聞いてもいい。でも、大人が必ず答えを持っているとは思わないでほしい、とも伝えます。

― はい。

土肥 : 大人も、自分たちの考えが答えだとは思わないでほしい。そのために、子どもから問われたら、「どうしたら実現できると思う?」などと質問で返してくださいとお願いして。工夫や発想って、そこから生まれると思うんです。

― 子ども達にとって、大人は「教えてくれる人」ではなく、「一緒に考える人」なんですね。そこには、正解も不正解もない。

土肥 : だから、大人たちも子どもたちのアイデアに触れて「その手もあったか」と、本質的なことに気づかされることが多いんです。気づかないうちに、職業柄身についてしまっていることってあるじゃないですか。

― 子どもたちには、どんな変化が出てくるんですか?

土肥 : 大人が少し口を出しても、自分たちの考えを貫くようになります。例えば、ある映画づくりのワークショップで是枝監督が「もう部屋に戻らないと、映像を編集する時間がなくなるよ?」と子ども達に声をかけたら、「今ちょうど雨が降ってきたから、雨のシーンを撮っておきたい」と言って、なかなか帰らないんです。もう少しだけ粘りたい、と。

それって、いつも是枝さんが現場で言っているようなことなんです。是枝監督が「間に合わないんじゃないか…」と焦ってる姿を見て、見学に来ていた是枝監督作品のプロデューサーが、「普段の僕の気持ちがわかりましたか!」と大喜びしてました(笑)。

― 「教える立場のこちらが逆に教えられる」「将来的には小学校の授業の一部として取り組まれるべきだと僕は考えています」と、是枝監督は「こども映画教室」にメッセージを寄せていますね。

土肥 : 今では「新人教育としてこの映画教室を使っています」と言って、分福(是枝監督や西川美和監督などが所属する制作会社)の若手スタッフを毎回送り込んでくるんですよ(笑)。

すべては「より映画を味わう」ために

― 「こども映画教室」を立ち上げようと思われたきっかけは、何だったのでしょう?

土肥 : 「こども映画教室」を始めたのは、映画を観られる場所を残したかったから。しかも、多様な映画。だから、「子どもの成長のために」とかは当初これっぽっちも思っていませんでした(笑)。

― 土肥さんは「こども映画教室」だけでなく、金沢にある石川県唯一のミニシアター、シネモンドの代表も務められていますね。「シネモンド」とはフランス語で「世界の映画館(cinéma du monde)」を縮めた言葉です。

土肥 : そのシネモンドという、年間150本くらいの多様な映画を上映できる場所を続けていくために、どうしたらいいか。そのアイデアを考えた時に出てきたのが「こども映画教室」だったんです。

― 映画館を安定して続けていくためだったんですか。

土肥 : 続けていくためには、地元の人たちに「私の映画館だ」と思ってもらう必要があると考えました。“コミュニティシネマ”の発想ですね。

― “コミュニティシネマ”とは、地域やコミュニティと深くかかわる形で映画を上映している場所や団体(映画祭、映画館、美術館など)のことです。シネモンドは1998年に開設後、周りの商店街や金沢21世紀美術館とも連携されていますね。

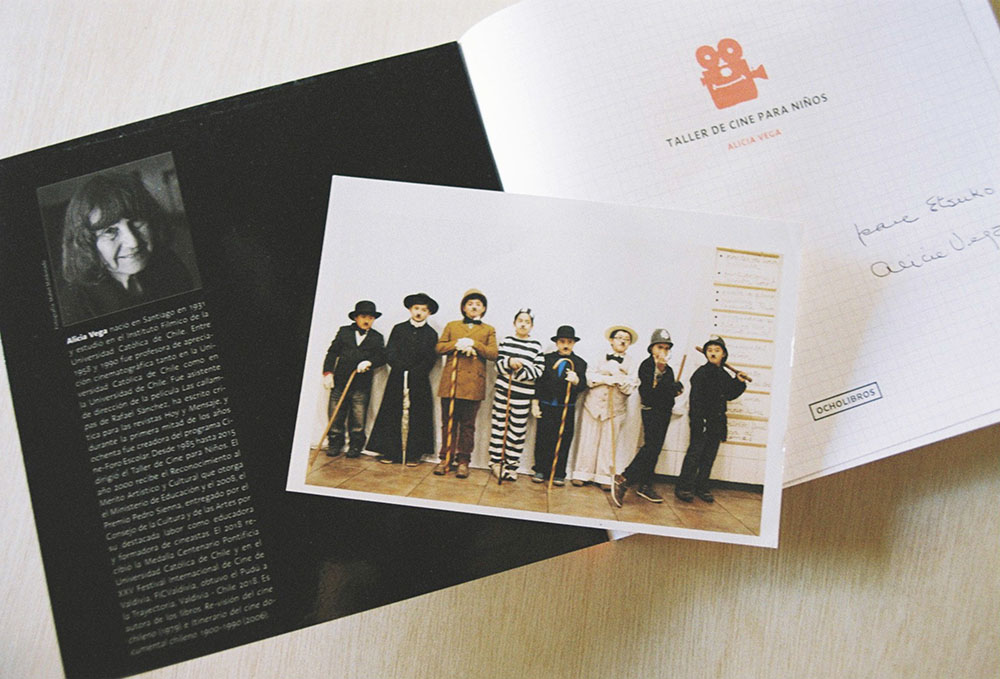

土肥 : そんな時に頭に浮かんだのが「子ども」というキーワードでした。私自身も子育て中で身近な存在だったし、子どもと映画の組み合わせで、何か面白いことができるんじゃないかという確信があったんです。それで思い出したのが、昔観た、チリのドキュメンタリー映画『100人の子どもたちが列車を待っている』(1988)です。

― チリの各地で映画教室を開いているアリシア・ベガと、そこに通う子どもたちを描いたドキュメンタリー映画ですね。子どもたちが映画というものに初めて触れ、実際に制作していく過程までを追っています。

土肥 : 日本でもああいう映画教室をやったら面白いんじゃないか、とひらめいたんです。だから、「映画で何かをしよう」と考えたわけではありません。映画はなにかのツールじゃないと思ってるので。

― 「子どもの教育のため」「地域の人が交流するため」ではなく、「映画を多くの人に観てもらうため」と。

土肥 : そう。常に映画ありき。映画をより味わうために、講師を呼んだり体験イベントをしたりする。ただ、場所を持っていることの面白さというのは、シネモンドを持ってみて初めてわかりました。こういう企画をやりたいと思ったら実現できるのは、場所を持っているからですし。

― 「こども映画教室」やシネモンドは、映画をより味わうための場所なんですね。そのような発想はどこから生まれたんでしょうか? それ以前のお仕事などと関連が?

土肥 : その前は、ユーロスペースで主に映画の買い付けと宣伝をしていました。

― ユーロスペースは、劇場興行のみならず、配給、製作も行っている会社です。土肥さんが就職された1989年は、ミニシアターブームの全盛期で、その中心となった映画館でした。

土肥 : 私は大学時代、キネカ筑波という映画館でバイトをしていたので、よく上映中そっと客席の後ろに入っていました。そこで “劇場の空気が揺れる瞬間”を体感していたんです。「自分の買い付けてきた映画で、この瞬間をお客さんと一緒に味わえたら、どれだけ幸せだろう」と憧れていて。

だから、自分の買い付けてきた作品を上映する初日に、映画館へ行く時間がすごく好きでした。

― 「映画を観る」体験を、届ける側にいらっしゃったんですね。

土肥 : 今は亡き、岩波ホールの元総支配人・高野悦子さんに取材させていただいたことがあるんですが、その時に「上映する映画を選ぶ基準は、監督や俳優がというのではなく、その国の一般的なお客さんに愛された作品かどうか」とおっしゃっていたのが印象に残っていて。

― 多くのお客さんが観て愛した映画は、国が変わっても普遍的に愛されるということですか。

土肥 : 映画を勉強してしまうと、つい頭でっかちになってしまいます。でも、その国で暮らす人の感情を揺らすような、地に足のついた映画は普遍的だと。なるほどな、と思ったことを覚えていますね。

- 自分を閉ざさなければ、 「光」は見える。 暗闇の中でも

- ものとして、記憶として、 残り続けるポスターやパンフレットをつくるために

- 「グッモー!」と「サンキュー!」の気持ちがあれば。僕を育てた渋谷と映画【後編】

- 「グッモー!」と「サンキュー!」の気持ちがあれば。僕を育てた渋谷と映画【前編】

- 映画が「好き」だから、「本気」で観る。古今東西の作品から受け取ったもの

- 映画と出会う場をつくり続けてきた土肥さんに聞きました。「映画だから、できることって何ですか?」 【後編】

- 映画と出会う場をつくり続けてきた土肥さんに聞きました。「映画だから、できることって何ですか?」 【前編】

- 映画好きなら誰もが一度は触れている、大島依提亜さんのデザインの秘密にせまる! 宝物のようにとっておきたくなるポスター・パンフレットとは?

- まるで寅さんのように。 「フジロック」≒『男はつらいよ』!? 時代を切り拓く男の共通点

- わたしのすべては映画でできている。 6歳で“映画音楽作曲家”を志した彼女の美学

- 「その痛みを想像できるのか?」 死ぬこと、殺すこと、生きること。

- 「会社を辞めて、生きていけるワケがない!」その“呪い”から、映画と旅が解放してくれた

- 「ものをつくって世に出す」ということは、人を救うことも、殺すこともある。“ものづくり”の本質とは?

- 「スピルバーグにできて、自分たちにできないはずはない!」 大友啓史監督の創作の秘策とは?

- 世界的タップダンサー熊谷和徳の道は、1本の映画から始まった【後編】

- 世界的タップダンサー熊谷和徳の道は、1本の映画から始まった【前編】

- 「好き」と「かっこいい」を突き通す。いのうえひでのりの創造の原点となった映画たち【後編】

- 「好き」と「かっこいい」を突き通す。いのうえひでのりの創造の原点となった映画たち【前編】

- 人生は矛盾だらけ。そこを乗り越えようと「もがく人」は、魅力的だ