これは先の見えない空白の一ヶ月の記録。このような時期にどんな映画を私は「観たい」と思うのだろう。映画だけじゃなくて、どんな本を「読みたい」と思うのだろう。自分の心に従って手にしたもの、目にしたもの、そして感じたことをメモしてみようと思った。あくまで小さな声で、自分自身のために。

四月一日

私がコロナウイルスにかかってないとは言い切れない。周りの人に広げないためにできること。それはこの部屋で過ごすこと(なんとなく喉の奥が痛い気もする)。

ここで、夏の芝居や冬まで延期になった映画の準備をする。ラジオ英会話も聞こう。まだ途中までしかできないアシュタンガ・ヨガも最後までやってみよう。図書館で本を借りて読もう。希望は捨てない。

夏の芝居のために、詩人・金子みすゞに関する本を十冊ほど図書館で借りてきた。読んでいて「いいな」と思ったところをノートにどんどん書き写していく。

いつか「青空と絶望は似ている」と感じたことがあったけど、彼女の詩を読んでいるとそんなことが思い出される。「ひとりぼっちでうれしい」という言葉が気に入った。

仕事仲間のSさんから電話。「私にも何か手伝えることはない?」と聞くと、「私の代わりに沢山いろんなものを観て、感想を聞かせて」とのこと。

夜まで本を読み耽る。

四月二日

朝起きて、ヨガと日本舞踊の稽古。

金子みすゞの本のつづきを読む。周りを海に囲まれ、いつも魚の匂いのする町に生まれ育ったみすゞに思いをはせながら、一日中読書。

四月三日

自転車に乗って、どうしてももう一度だけ観たかった『リーマン・トリロジー』(ナショナル・シアター・ライブ2020)を吉祥寺の映画館まで観に行く。何百人も入る広い客席には、私を入れてたった三人の観客。お互いに一番距離をとり、正三角形を描くようにポツンポツンと座っていた。

物語の中で、資本主義の頂点にいた主人公が「The end of the world!」と叫ぶシーンがあった。株価が大暴落し、多くの人々が信じていた“何か”は脆くも崩れ去った。私は大きなスクリーンを見つめながら、これまで何度この “The end of the world” を私たちは繰り返してきたんだろうと思った。

映画館を出て、日用品や本を買う。こういうときは小さくても頑張っているお店、続いていってほしいと思うお店でものを買いたいと強く思う。そう考えると、日々「何かを買う」という行為は、その都度、自分の一票を投票していることに近いんだな。「あなたに一票。応援しています」ってね。忘れないようにしよう。

夕方、都内のライブハウスでコロナウイルスに感染した人のツイートへのリプライ欄を見てしまい、心が深く傷ついた。死を前に苦しんでいる人に対して「自業自得だよ」とか「お前が自粛しないからだろ」というような書き込みが七十件近くあって、心が冷たくなり涙が出た。ここ最近で一番つらいものを見た。

人の心の中にはいろいろな“種”があると思う。怒りの種、嫉妬の種、やさしさの種、いたわりの種……。そのリプライ欄は、刺のある草たちが伸び放題に蔓延ってしまった庭のようだった。私にはこっちの方が本当のウイルスに思えた。

コロナウイルスに対するワクチンはまだなくても、心を癒やすワクチンならもうある。それはやさしさだと思う。私は毎日やさしさを見つけてここに書いていこう。明日はどうなるかわからない日々の中で、お互いにいがみ合うんじゃなくて、他人の心を思いやれるようにならなくては。

夜、アニメーション映画『銀河鉄道の夜』を観た。この映画の音楽が印象深くてよく聴いていたのだけど、本編を観るのは初めてだった。 誰もいなくなった車内で呆然と立ち尽くすジョバンニや、沈没するタイタニック号の上で目にした出来事を語る青年の言葉に涙があふれた。もし明日死ぬとしても、最後までやさしい気持ちを持ちつづけられるだろうか。

布団の中で『金子みすゞの生涯』を読みながら眠る。

四月四日

朝起きて、近所の川べりをランニング。桜と椿が満開できれい。

金子みすゞの祖母はいつも「一つのことを見たら、そこから沢山のことを考えなさい」とみすゞに教えたという。詩を読むことは、言葉のうしろに広がる世界を旅することなんだな。詩人は、一つの言葉、一つの行為から広がっていく、目に見えない波紋の行方を見つづけることができる人なんだ。

昼過ぎ、「残念なお知らせ」と電話の向こうでSさん。夏の金子みすゞのお芝居が無期延期になったという。今は世界中どこでも、演劇や映画は一年くらい延期になっているらしい。「金子みすゞの詩の世界に触れることができてよかったし、これは無駄にはならないです」。そう言って電話を切るも、自分の中で大切に育てていた若い木が一本切られたような痛みがあった。やるべきことが一つなくなった。

四月五日

夏の芝居もなくなり、さて、と思う。一体何をしたらいいのだろう。

いつも野花や鳥の写真をメールで送ってくれる友人が、今朝は宮沢賢治の未完の童話『学者アラムハラドの見た着物』の一節を送ってきてくれた。

「鳥はみな飛ばずにいられないで飛び、啼かずに居られないで啼く。それは生れつきなのだ。(中略)けれども一体どうだろう、小鳥が啼かないでいられず魚が泳がないでいられないように、人はどういうことがしないでいられないだろう。人が何としてもそうしないでいられないことは一体どういうことだろう。考えてごらん」

鳥が空を飛ばずにはいられないように、魚が水の中を泳がずにはいられないように、人は何をせずにはいられないのだろう。私は、何をせずにいられないのだろう。

何かのために準備をしても、流産しつづけるようでつらい。もし、冬の映画も流れたらどうしようと思う。でも、たとえ実を結ばなくとも準備しつづけよう。それしかないのだから。駄目だったら、泣けばいい。今は希望を持ちつづけてやろう。

そうだ、一日一日が準備じゃなくて本番だと思えばいい。いつか来る日のための今日ではなくて、今日のための今日。それが集まるだけ。

四月七日

朝、川べりを走る。桜の木の下で太極拳。

身体を動かしているといいアイデアが次々に浮かんでくるのだけど、ほとんどは書き留められないので、しばらく経つと消えていく。桜の花びらみたいだなと思う。

お昼過ぎに日本舞踊のA先生とインターネットでお稽古。先生がお元気そうで安心した。パソコン画面の向こうで踊るA先生の振りを真似して「手習子」を教わる。寺子屋からの帰り道の女の子の踊り。学習の方法もずいぶん変わったものだ。もし、江戸時代の人が私たちのオンライン稽古の様子を見たらどう思うだろう。

「仕事の方はどう?」と聞かれ、ほとんどの撮影がなくなったこと、この先もどうなるかわからないことを話す。「でも、この機会にしかできないことをやろうと思います」と言うと、先生は「そうね。これからはこういうことにも慣れていかなくっちゃいけないわね」と仰った。そうか。これがつづくのであれば、慣れていかなくちゃいけないのは人間の方なんだ。なんせ相手は自然なのだから。

「こういうときに、本当に大切なものが何かがわかるわね」とA先生。

夜、料理しながら常田富士男さんの朗読『わすれられないおくりもの』を聴く。とてもいいな。アライグマのおじいさんは、生きているうちに少しでもみんなに喜びをおすそ分けしようとしながら最後まで生きていた。

四月八日

タルコフスキーの映画『ノスタルジア』を観る。冒頭、教会の中でおじいさんが「心を込めて祈りなさい。上の空では何も起きないよ」と言う。それは私には「心を込めて観なさい。上の空で観ても何も起こらないよ」と響いた。

確かに、映画を家で観るには少しコツがいる。自分で「儀式」を創り出さなければいけない。この映画を観るのにふさわしい状況を考えてみる。たとえば、部屋を暗くして蝋燭を一つだけとか、飲み物には赤ワインとか……。いや、でも一番のコツは、「自分は明日もうここにはいないかもしれない」と思って観ること。

「世界の終わり」を信じて、自分の家族を七年間閉じ込めた男が出てきた。「後悔している。エゴイストだった」と彼は言った。「家族を救おうとした。みなを救うべきなのに。世界をね」。

雨漏りのする、その男の住処の壁にはこんな落書きがあった。

1+1=1

この謎かけのような落書きが、何か強い光を放っているように見えた。

『ノスタルジア』を観終わって、今私が観たいのはこういう映画だったことに気がついた。タルコフスキーのことは、十年くらい前にある町の小さな映画館で『惑星ソラリス』という作品を観て知った。内容はよくわからなかったけど、映画が終わったあと、涙があとからあとからあふれてきた。どうして自分が泣いているのかもわからなかった。席を立って振り向いたときには、客席にはもう誰もいなかった。そんな思い出がある。

四月九日

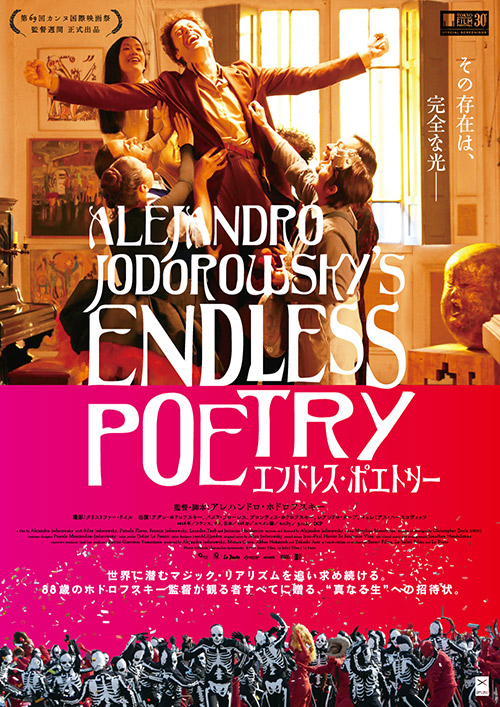

朝、『エンドレス・ポエトリー』という映画を観た。タルコフスキーの作品だと思っていたらホドロフスキーだった(名前、「スキー」しか合ってない)。でも、この作品も面白かった。戦時下に芸術家でいることの困難さについて考えさせられたし、「自分の目で世界を見ろ!」という台詞と「うるさい、詩人は言い訳しない」という台詞がよかった。

マスクをつけて町のレンタルビデオ屋へ行く。タルコフスキーの作品を五本借りる。ただ、『サクリファイス』という彼の最後の作品だけは誰かが借りていた。

夜、『タルコフスキー日記』を読み始める。最初のページには『徒然草』の引用があった。 「つれづれなるままに、日暮らし、硯に向かひて、心にうつりゆくよしなしごとを、そこはかとなく書きつくれば、あやしうこそものぐるほしけれ」

四月十日

タルコフスキーの最初の長編映画『僕の村は戦場だった』を観る。大人たちと対等に語り合うたくましい子どもを見ていて、タルコフスキーの日記に書かれていた一節を思い出す。

「子どもたちのなかに自由を希求する心を育てなければならない。これはわれわれの責任だ。奴隷状態に生まれた人をそこから引き離すのは難しい」

部屋の中で本を読むのにうんざりして図書館まで行く。入口のドアに「五月六日まで閉めます」という張り紙。一ヶ月間、本は借りられないのか。仕方がないのでインターネットで『徒然草』を注文する。

コンビニで珈琲をテイクアウト。透明のセロファン越しにレジの店員さんも私もマスクをしている。お互いの手に触れ合わないようにお金を受け渡す。今は異様に思えるこの光景も、いつか慣れる日が来るのかもしれない。

公園のベンチで『タルコフスキー日記』のつづきを読む。何かのインタビューに答えたものが書き留められていた。私も一緒に考えてみる。

○あなたの一番好きな現実の風景は?――夜明け、夏、霧。(私は、野原、雑木林、川べり。)

○好きな季節――さわやかなよく晴れた秋。(同じだ。)

○好きな音楽――バッハ「ヨハネ受難曲」。(何だろう、アルヴォ・ペルトの「Spiegel im Spiegel」か、ピアノのやさしい音が聴きたい。)

○好きなロシアの小説――『罪と罰』『イワン・イリイチの死』。(ドストエフスキーは私も好きだけど、まだ読んでない作品もある。最近は韓国の小説家ハン・ガンが好き。)

○好きな色――緑。(今は暖かみのある白。)

○好きな詩人――プーシキン。(私も読んでみよう。)

○子どもは好きか――大好き。

私のそばで小さな男の子が木登りを始めた。いつも登っている木のようで、あっという間に“彼の居場所”に腰かける。もう一人の子が来て「ええー、どうやって登ったの?」と真似して登り始める。子どもと自然を見ていると心が穏やかになる。

夜、布団の中でネットニュースを見て暗澹とした気持ちになる。目をつむると、真っ黒なものが身体に回っていくのがわかった。何かとてもやさしい音楽が聴きたかった。人の心を歌ってないもの、自然に近いものがいい。中国の昔の音楽を見つけた。その音色を聴きながら眠くなるまで『タルコフスキー日記』をめくる。

○「弱いことは偉大であり、強いことは無価値である、人は生まれたときは弱く柔らかい。死ぬときは堅く干からびている。木は成長するとき柔らかくしなやかだ。乾き堅くなると木は枯れる。硬さと強さは死の仲間である。柔らかさと弱さは、存在がみずみずしいことを表している」老子

○この世では何が起こっても不思議ではない。

○おそらくすべての社会的、個人的問題は、人間が自分を個人的に愛せないことから、自分を尊敬できないことから、生じるのではないか。人間はまず、他の権力に頼ろうとするものだ。すべては、まず第一に自分自身にたいする愛から始まる。

『タルコフスキー日記』を読み終える。夜二時半。十年にわたる日記のなかで、タルコフスキーは最初から最後まで、ドストエフスキーという人物を映画化することを考えていた。そして常にお金に困っていて、世の中を憂いていた。

四月十一日

朝起きると喉の奥が少し痛い。不安だ。川べりをランニング。太極拳と日本舞踊。

タルコフスキーの映画『アンドレイ・ルブリョフ』を観る。教会にしきつめられた死体の間を「ニャア」と鳴きながら歩いていく黒猫のしっぽが、大きなクエスチョン・マークに見えた。なぜ人はいつの世も人同士で憎しみ合い殺し合うの?

それにしてもタルコフスキーの映画には、雨や雪がよく出てくる。まるですべての罪を洗い流すように。すべての人に等しく降り注ぐ水。

観終わって、さて、と思う。今日もカレンダーは真っ白だ。明日も、明後日も、白い。白い日々。

四月十二日

朝、『惑星ソラリス』を観る。やっぱり映画館じゃないと「儀式」にならない。電話がかかってくる。メールが来る。周りのものが気になる。

何をやっても集中が持たない日。選択肢が多いほど悩みも増える。あのペンを使うか、このペンを使うか云々。このペン一本しかないとなれば、周りは気にならないのに……。誰かに手紙を書こうかな。

タルコフスキーの六作目、『鏡』を観る。ずっと雨。泣いているみたい。

夜、部屋の中で一人、ぼんやりしてしまう。何をしたらいいんだろう? 私は何をせずにはいられないのだろう? まっ白な、自由の中で。今日は一日雨が降りつづいていた。タルコフスキーの映画みたい。

四月十四日

朝起きて、掃除して、踊る。「Don’t think. Dance!」と思って踊った。昨日と打って変わって外はいい天気。

昨夜、途中で止めてしまった映画『ストーカー』のつづきを観る。タルコフスキーの映画は時間の流れ方が現実世界とは違うようで、なんだか夢を見ているみたい。この中に大切な何かが詰まっていることはわかるのに、入口が見つからない。そんなもどかしい気持ちになる。ゆっくり呼吸をしながら観てみる。

何でも願い事が叶うという部屋のドアの前で、「自分が何を求めているのかがわからない」と言った男の人の言葉が、心の奥底でこだまする。

タルコフスキーの映画の世界を深く理解するために、まずドストエフスキーと聖書を読んでみたい。Amazonで検索して買うんじゃなくて、まずは私の町の小さな書店で探してみよう。

四月十八日

もの凄い雨。タルコフスキーの最後の作品、『サクリファイス』を観る。

映画の中で描かれる世界は、あまりにも今の状況と酷似していて鳥肌が立った。やっぱりタルコフスキーだったんだ、今観るべき映画は。

夕ご飯を作りながら、久しぶりに歌のある音楽を聞く。音楽は希望だなと思う。

四月十九日

公園のツツジがきれいに咲いている。新緑も眩しい。秋とこの季節が一番好きだ。ベンチに座って、この状況でできることをいろいろと考える。

四月二十日

雨。タルコフスキーの雨。ヨガと日舞。

『サクリファイス』をもう一度観る。カーテンを閉めて部屋を暗くし、蝋燭の火をつけたけど、途中でそれも消した。小さなマッチの火がすべてのものを焼き尽くしていく最後のシーンは圧巻だった。これはいつか映画館で観なければ。そういえば、「サクリファイス」ってどういう意味なんだろう。

観終わるともう夕方だった。霧雨の中、買い物に出る。スーパーで苺、中華麺、もやしを買う。夕ご飯は煮卵を乗せたラーメンにするんだ。

夜、『悪霊』のつづきを読む。つくづくドストエフスキーを読むのにはうってつけの状況だと思う。こういうときに長編小説を読まずにいつ読むのか。

四月二十一日

コロナウイルスの悪夢を見る。私もいよいよかかったか、とドキッとして目覚めた。

最初に目に入ってきたニュースに「国内の死者、一日あたり最多」とある。

今日一日のことだけ考えよう。郵便受けには、注文していた『ドストエフスキーと愛に生きる』のDVDが届けられていた。第二次世界大戦中のドイツで、ドストエフスキーの全作品を読みながら生き抜いたという女性翻訳家のドキュメンタリー。

「いい作品は、何度見ても汲み取れなかったものが突然見えてくるのよ」と話す彼女は、しわしわの手でまるで宝物探しをするかのように分厚い本(彼女はそれを「象」と呼んだ)をめくっていた。

夜、仕事仲間からタッカンマリ(韓国の水炊き)の差し入れが届く。感謝。食事ができるということに、雨をしのぐ屋根があるということに、今は会えないけれど仲間がいるということに、感謝。

四月二十二日

公園を散歩。四葉のクローバーを五本見つけた。

薄手の春のコートにアイロンをかける。アイロンがけは気持ちがいい。昨日観た『ドストエフスキーと愛に生きる』の中でも、翻訳家のおばあさんが何度も洗って使っている白いエプロンにアイロンをかけるシーンがあって、そのときの彼女がとても魅力的だった。

夜、『ドストエフスキーと愛に生きる』の未収録映像を観ながら寝る。

「ドストエフスキーは、自分が埋めた宝を読者に見つけてほしいの。表面的に読み飛ばしただけでも楽しめるけれど、深く埋められた宝から得られるものは計りしれない」

四月二十四日

昼、散歩に出る。雑木林の中の小さな公園に行くと、遊具にはすべて柵がしてあった。コロナウイルスの感染予防だという。いつもはこの公園、子どもたちがいるのだけど、今日は誰もいない。静かだった。

四月二十七日

朝、『銀河鉄道の夜』をもう一度観る。

それにしても、なんて美しいイメージなんだろう。ジョバンニが自分の町を遠くの丘から見ると、一つ一つの家や建物はまるで天の川に浮かぶ星々のように青く光っていた。そして、その丘の白い花の咲く野原に寝っ転がって空を見上げるジョバンニもまた、夜の星空の中にいるようだった。

銀河一面にリンドウの花が咲いているシーンで、いつかある年上の女性から「真歩ちゃんはリンドウの花に似ている」と青い一輪のリンドウをもらったことを思い出し、胸が熱くなった。

エンドロールで常田富士男さんが読む宮沢賢治の詩集『春と修羅』の序もとてもよかった。あの詩をこんなに体の底から実感できたのは初めて。そしてすべてが終わったあと、銀河の中に「ここよりはじまる(NUN KOMENCIGAS)」という日本語とエスペラント語が浮かび上がったとき、ハッと息を呑んだ。

あの『ドストエフスキーと愛に生きる』のおばあさんが言っていたように、本当にいい作品というのは何度も見ていくうちに宝物が見つかっていくんだな。一度目に観たときには気がつかなかった沢山の宝物に気づくことができた。

ああ、世界中の人たちにこの作品を観てほしい。そして一緒に考えたい。みんなの本当の幸せのこと。そのために一人一人ができること。

色鉛筆とスケッチブックを二冊買った。何を描くかはまだわからないけれど。

四月二十八日

六時に目が覚めて、ヨガ、一時間日舞。シャワーを浴びて散歩。

二回目の『ノスタルジア』。今にも消え入りそうな蝋燭の火を大切に守りながら、歩きつづける男がいた。彼はその火が吹き消される度に、新しい火を灯し、諦めずに歩きつづけた。その小さな火はタルコフスキーの魂そのものに見えた。

ヘッドフォンを外すと、いつの間にか雨と雷の音。

雨の音をバックミュージックに、宮沢賢治の『銀河鉄道の夜』を読む。流し読みせずに、自分の知らない言葉が出て来たら調べながら読む。それにしても、宮沢賢治は実に沢山の星や鉱物の名前、草木や花の名前を知っていたんだなあと驚く。月長石なんて石、私は初めて聞いたけれど、調べてみるととても言葉では言い表せない色合いの美しい石だった。

+

そして五月になった。新緑がまぶしく外で過ごすのが気持ちいい季節だけど、まだマスクは外せないし人にも会えない。いつまでこれがつづくのか。そして終わったあと、世界はどんなふうに変わっていくのか。いろんな人がいろんなことを言うけれど、本当のことはまだ誰にもわからない。

ただ、コロナウイルスが私たちを一人一人にしたことは確か。私は毎日こう問われている気がしている。「で、あなたはどうするの?」と。不安だとつい誰かの強い言葉について行きたくなる。でも、「あの人がああ言っているから」とか「みんながこうしているから」という理由で何かを選択しつづけるかぎり、その責任はいつも「自分」以外の「誰か」のところにある。大切なのは、たった一人でもそれをするかどうかということなんだろう。たぶん。

ああ、映画『ノスタルジア』の中に出てきた「1+1=1」の謎が解け始めてきた。

1+1=1

1+1+1+1+1+1+1=1

1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1……=1

「人々」を「人人」と書くある詩人の気持ちが今初めてわかったような気がした。あの人は「日々」のことも「日日」と書くだろうか。

最後に。これらの日々に花を添えたい。どんなにちっぽけで無力に思える一日でも、遠くから見たら、天の川に浮かぶ星の一つのように輝いて見えるのかもしれない。

- 「手を振りたい風景」をめぐって

- 「人間らしさ」をめぐって

- 「言葉にならないこと」をめぐって

- 「ありのままの風景」をめぐって

- 年末年始におすすめの映画(後篇)

- 年末年始におすすめの映画(前篇)

- 初のホラー体験記

- 足下を流れる見えない水

- 緑はよみがえる

- 「のぐそ部」のころ

- 午後の光のようなもの

- 袋の男とボナセーラ

- 空洞に満ちたもの

- 「わからない」という魅力

- 猫と留守番しながら思ったこと

- いつでも口ずさむ歌があれば

- 白い、白い日々

- 続・私の日本舞踊ビギニングス 「男のいない女たち」

- 私の日本舞踊ビギニングス 「なんなんだ、この歩き方は」

- ゆっくり歩くと見えてくるもの

- 猫と留守番しながら考えたこと

- となりの山田くん、出番です

- ミジャさんからの手紙

- トラ(寅)ベラ・ノー・リターン 旅人帰らず

- 季節外れの腹巻き

- 未来よ こんにちは

- 子どもはどうでもいいことばかり覚えている

- 恋文、または命がけのジャンプ

- 私の出会ったワンダーランド

- 「ありがとう、トニ・エルドマン」たち