目次

しかし、時に「なぜ観てしまったのだろう…」という“トラウマ映画”と出会うことも。

「わたしのあたまはどうかしている」

切なさで気が狂いそうになるラスト30分間

●『マルホランド・ドライブ』

ホラーやバイオレンス描写の多いものなど、苦手な映画のジャンルがいくつかあります。でも、「トラウマ映画」と聞くと、私がいつも頭に浮かぶのは、デヴィッド・リンチ監督の『マルホランド・ドライブ』(2002)なのです。初めて観たのは大学時代。ここまで強烈に記憶に残っているのは、この映画が、不可思議で魔力的なリンチ作品を体験した、私にとって最初の1本だからなのかもしれません。

闇に溶け込むようなドライブシーンから始まる本編は、前半、普通のサスペンス映画のように見せかけながらも、謎のダンスシーン、不気味に笑う老夫婦など、ストーリーに関係しているのかさっぱりわからない、不可解な場面が挟み込まれていきます。今となれば、それらはストーリーの鍵となるヒントだったとわかるのですが、当時の私は、「自分は一体何を観てるのだろう…」という不穏な居心地の悪さを感じていました。

夢と現実の境を彷徨うような場面構成が続き、時間軸も複雑に行き交うこの映画は、その謎解き考察することも魅力のひとつです。でも、私が何よりも印象深く、恐怖や不安を感じたのは、主人公たちの“存在の不確かさ”でした。「ここで生きている」という地に足のついた存在感がなく、全員が、不安定で危うく映るのです。特に不気味だったのは、後半、それまで普通に存在していた主人公のダイアン(ナオミ・ワッツ)が、何の予兆も説明もなしに、突然画面からいなくなるところ。このシーンを転機として、映画の中での虚構と現実が入れ替わり、もうひとつの物語が始まるのですが、超常現象やホラーとしてではなく、あまりにもさり気なく、急に主人公が不在となる演出は、他の映画では感じたことのない、得体の知れない恐怖と不安がありました。(これ以降、他の映画でナオミ・ワッツを見ても「突然いなくなるのでは」という恐怖が頭をよぎります…)

そして、この映画がトラウマになっているもうひとつの理由は、虚構と現実が入れ替わった後に襲ってくる、とてつもなく切ない主人公の姿です。タイトルの「マルホランド・ドライブ」は、ハリウッドに実在するハイウェイの名前で、この映画でも、女優に憧れてハリウッドにやってきたダイアンの挫折と闇が描かれています。仕事も恋愛も失ったダイアンの、「夢見ていたのはこんな自分じゃなかった」という姿が容赦なく描かれるラスト30分間は、前半の美しい虚構のストーリーと対比すると、切なさで気が狂いそうになるほどなのです。映画公開当時、日本でのキャッチコピーは「わたしのあたまはどうかしている」だったそうですが、一度観たら二度と忘れることのできない、まさに頭がどうかなりそうなほどの切なさ。ホラーでもバイオレンスでもなく、切なすぎて「これ以上観ていたくない」と感じたのは、この映画だけです。

(あだち)

◯『マルホランド・ドライブ』をU-NEXTで観る【31日間無料】

「お前」と呼ばれた記憶が蘇る…。

でも、そんなトラウマ映画を乗り越えて…

●『アルマゲドン』

突然ですが、「お前」と呼ばれるのが大嫌いです。女子校から女性割合の低い大学へ進んだ私は、女子を対等に扱わない男子が一定数いることを知りました。「女の多くは男よりも知能も知識も劣っているけれど、たまに男について来られる女もいる。そういう女は仲間に入れてやってもいい」と無意識に思っているのが透けて見える……そんな同級生が少なくありませんでした。そして、そういう生徒は決まって、女友達のことを”親しみを込めて”「お前」と呼んだのです。

彼らが映画や音楽やゲームの話題をするとき、土台となるのは《男にしかわからないノリ》というやつでした。女はゲームをしない、女は”本物の”ロックを聴かない、女は「スター・ウォーズ」を観ないと決めつけ、仮に詳しい女がいたとしても、男たちが知識量をジャッジして初めて認めてあげるような雰囲気がありました。私は、彼らが醸し出すマッチョな空気に辟易し、対等に文化的な会話をすることができる物静かな男子を好みました。

そんな私のトラウマ映画は、19歳の頃に観たブルース・ウィリス主演のSF映画『アルマゲドン』(1998)です。以来、20代が終わるまでずっと「『アルマゲドン』が好きな男性とは合わない…だから、おつきあいできない!」と公言していました。それは、この映画に文化的な会話をすることができる男性とは真逆の印象を受けてしまったからです。

例えば、根性と漢気で何でも乗り越えようとしているように感じてしまったり、女性キャラの活躍など想定すらされていないような設定だったり…(2人しか登場しない主要女性キャラクターのうち、1人は娘かつ恋人というだけの役回りで、もう1人はセクハラ発言を受ける上に、途中で役立たずと押しのけられてしまいます)。それらの設定から、まだ頭の固い若者だった私は、「“お前”と呼ばれた記憶が蘇る…。とても面白い作品なのはわかるけど、この映画を素直に楽しめる人とは合わないのではないか…」そう信じ込みました。おつきあいをするならば、もっと繊細で哲学的な映画を観て高尚な会話ができる男性がいいな……私は理想の男性像をウットリと頭に抱いたのです。

では最後に、結果的に私がどんな男性と結婚したのか告白しましょう。まず、分かりにくい映画は苦手だとハッキリ言われ、最初の映画デートでは、「え、デートなのに……?」と、私が散々浮かない顔をしたにも関わらず、『エクスペンダブルズ』(シルヴェスター・スタローン監督によるエリート傭兵団を描いた作品)に連行されました。私好みの哲学的な問いに満ちた映画なんて、端から興味がない夫。今は一緒に映画を観に行っても、お互いの感想の違いを楽しんでいます。高尚な会話をするという当初の計画からはズレましたが、ゲラゲラ笑いながら対等に会話ができる相手です。あ、ちなみに私のことを「お前」と呼んだことは、ただの一度もありません。そういうわけで、今私の隣にいるのは、そんなトラウマ映画を乗り越えられるパートナーです。

(やまき)

「こんな大人は嫌だ!」

でも、もしかして私もそのひとり?

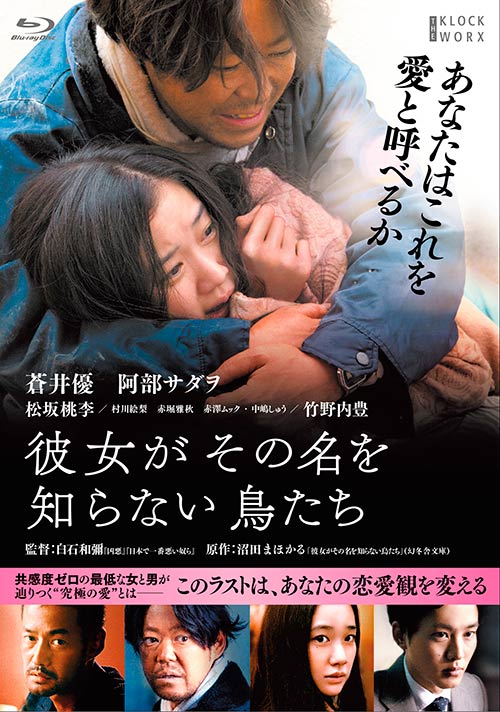

●『彼女がその名を知らない鳥たち』

「あぁ…こんな大人にはなりたくない…」そう思う時の、なんとも言えないイヤ~な感覚。人に対して、そういう気持ちを抱いてしまう自分もイヤだし…。もう、とにかく早くこの人から遠ざかりたい……! という大人ばかりが登場する作品が、わたしのトラウマ映画です。

『彼女がその名を知らない鳥たち』(2017)。主人公の十和子(蒼井優)と同棲する陳治(阿部サダヲ)、この二人の共同生活を見ると胸焼けがします。例えば、食事中に足のゴミをとったり、泥まみれの手で、十和子のために買ったクリームパンを掴んだりする陳治。不潔なだけでなく、自分の行動を見て相手がどう感じるのかに想いを馳せられない彼に虫唾がはしります。一方、十和子はそんな彼を邪険に扱いながらも、生活を彼に依存しっぱなし。彼がいないと生きていけません。しかも、自分勝手に感情を発露してしまう数々のシーンに、私の「こんな大人にはなりたくない」という感覚は高まるばかり。一緒にいても幸せに見えない二人の関係が、どんどん私をイライラとさせていくのです。

しかし、その思いとは裏腹に、登場人物たちをとても人間らしく感じている私もいました。十和子は、ある妻子持ちの男(松坂桃李)と関係を持ってしまうのですが、彼からもらった時計がどこにでもある安物だとわかった時、彼女は切なそうな表情を浮かべます。値段=価値だとは思いませんが、彼女が気持ちを込められていなかったことに傷つく姿に、私はいつの間にか嫌悪感を抱きながらも共感しかけていたのでした。

「こんな大人にはなりたくない…」と嫌悪感を募らせていたはずなのに、私と遠すぎる世界の話ではないような気がしている不思議。それは、彼らの感じていることが、程度は違えど私自身の心のどこかにも、ふっと現れたことのあるものだからかもしれません。「自分とは違う」「あの人とは別だ」と思いたかっただけで、実は私も同じだったのです。だからこそ、この物語から目が離せないのかも…。

しかし、生まれかけた共感を上回るほどに、クライマックスに向けて登場人物たちへの不信感と嫌悪感は最高潮に達していきます。でも、ラストではなぜ二人が一緒にいるのか、劇中で感じていた嫌な感覚が何もかも間違っていたかと思うくらいに、すっきりと納得してしまいました。映画を観ている間、私の感情は二つのジェットコースターが並行して上下し続けるように起伏し、もう観終わったあとはクタクタに…。

クタクタの頭で思ったのは、「…やっぱり、私はこれを愛とは呼びたくないな…」ということ。 こんなにも自分勝手に生きる人間と、こんなにも人のために生きる人間と。わたしはきっとどちらにもなれないし、なりたくないなと、疲労感一杯の心身でぼんやり感じたのでした。

(おおつき)

◯『彼女がその名を知らない鳥たち』をU-NEXTで観る【31日間無料】

その映画がなぜ忘れられないか、

過去の自分に聞いてみた!

●『淵に立つ』

映画を観たその場では感動したのに、数年経つとあまり「記憶に残っていない映画」と、一度観ただけなのに、何年経っても「忘れられない映画」があります。私にとって後者となった1本の映画があります。しかし、それは、いつになっても初めて観た時の衝撃の強さが薄れない、「忘れたくても忘れられない」という意味での「忘れられない」なのです。

その映画とは、『淵に立つ』です。半年前に観た作品なのですが、今も思い出すだけで鳥肌が立ちます。私には映画を観たらお互いに報告し、語り合う友人がいるのですが、その作品を観たと伝えたところ「大丈夫だった!?」と鑑賞後の精神状態を心配されました。そんなことは、後にも先にもその時だけです。

映画は、メトロノームの規則的なリズムと、それに合わせたオルガンの音色で幕を開けます。画面全体に落とされた陰で表現される不穏な空気と、音楽が重なって醸し出される不気味さから、「何か起こるに違いない」と感じずにはいられませんでした。そして、映画を観終わった後「何でこの映画を観てしまったんだろう」という後悔の念にさいなまされることになります。

舞台となるのは、郊外の小さな町工場。工場を営みながら、平穏な暮らしを送っている鈴岡利雄(古舘寛治)・章江(筒井真理子)夫婦と娘・蛍(篠川桃音)の前に、突然ある男・八坂(浅野忠信)が現れます。八坂はどうやら利雄の知り合いで前科者。出所後すぐに利雄を訪ねて来たようなのですが、何故か利雄は何も問う事は無く、八坂を住み込みの従業員として受け入れます。ある日を境に、急に知らない男が家族の一員になり、食事を共にしたり、お風呂なども一緒に使ったりするということが、もし自分に起こったら…と思わず考えてしまいました。そして、その八坂という男が、家族に馴染んだかのよう見えた矢先、利雄の前だけで一瞬、今まで見せていた姿とは別の顔を一瞬見せるのです。私は、そのシーンでしばらく体が強張ってしまいました。

登場人物が豹変して、物語が大きく動く映画は他にも沢山ありますが、『淵に立つ』は、映画全体から醸し出される「何をしても、もう今後良い方向に進むことは絶対に無い」という救いようの無い空気感が、私にとって耐えられないほどの重苦しさだったのです。その中でも、八坂を演じる浅野忠信さんの怪演は本当に思い出したくないほど怖く、観終わった後もずっと私にある種の絶望感を与え続けています。

しかし、なぜこの作品が私にとっての「トラウマ映画」になるのだろう? と考えたところ、私は、知り合いの態度が突然変わったり、信じていた人が裏で実は思いもよらない事を言っていたりなどという人の二面性に深く傷ついたという過去があったことを思い出しました。ある程度生きていれば、こういう体験は誰にでも起こりうる事ですが、私にとっては今思い出しても辛くなるほどの記憶として刻まれていて、その「人の裏の顔・本性を垣間見た瞬間」が映画の中の八坂が豹変したシーンと重なったのでしょう。

映画では、ある人にとっては最高でも、ある人にとっては最悪ということがよくあります。同じ作品なのに人によって感じ方の違いが生まれるのは、なるほど、自分が過去経験したことに結びついている事もあるんだと感じさせられました。トラウマ映画だけでなく、「感動して忘れられない映画」や「何度見ても笑える映画」など、改めて自分の中で分析してみたら面白いのではと、新たな映画の観方を発見したのでした。

(すずき)

どうしても「 」から出られない。

その無念さを見つめたくない、見つめられない。

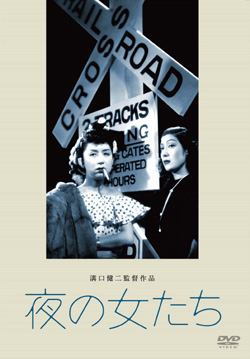

●『夜の女たち』

わたしは長らく自身の中の「女」というものを肯定できずにいました。なぜ肯定できないのか、その理由を自分なりにおってきたのですが、いまだにつかめきれずにいます。全てが原因のようにも感じますし、全てが決定的な要因ではないようにも感じます。自分を知るというのは、本当に難しいことで、怖いことであるとも思います。

10代、20代、30代と自分の中の「女」を見つめてみたり、見ないようにしたりと、そこへの距離のはかり方がわからないまま、これまで生きてきました。どうしたら、「女」という場所から抜け出せるのか、飛び越えられるのか、そんなことをずっと考えてきたように思います。

そんなわたしのトラウマ映画は、溝口健二監督の『夜の女たち』です。いつもこの映画を観ると、悔しく、悔してくたまらず、涙してしまいそうになるのですが、ググググ…と喉をしめつけて涙をこらえます。ただ、どうしてもラストのシーン、女たちが争い、許し合う場面では、溢れ出るものを止めることができません。この作品に登場する女性はみな、「未亡人」「貞淑」「売春婦」「妾」と「 」の中に閉じ込められています。どうにかその「 」から出ようともがくのですが、もがいたところでまた「 」の中。どうしたって、自身が導き出した“自分”という自由な存在にはなれないのです。

女性を描いた映画でも、たとえ境遇が近かったとしても「他人のこと」と感じることは多いのに、戦後の街娼を描いた作品が、なぜ自身のことのように辛く感じるのでしょうか。でも、私はまたそっとそこから目をそらします。その深淵を見つめることはしません…。それが私の生きていく術なのです。

(おばら)

◯『夜の女たち』

をTSUTAYA DISACSでレンタルする[30日間無料]

20年ぶりにトラウマ映画を観直したら、

未来への希望が見えてきた!

●『夢』

みなさんは“狐の嫁入り”という言葉を知っていますか? それは、晴れているのに雨が降る、いわゆる天気雨のこと。「天気雨のときは狐の嫁入りが行なわれている」という言い伝えから、そう呼ばれることになったみたいです。

わたしは子どもの頃からずっと、“狐の嫁入り”に遭遇するたび、少しこわいと思いながらも、今どこかで行なわれているかもしれない、狐の花嫁道中の様子を具体的に空想していました。そんな風に空想するようになったきっかけは、巨匠・黒澤明監督による1990年の映画『夢』にあるような気がするのです。

『夢』は黒澤監督自身が見た夢を元にした、8話のオムニバス形式の作品です。この映画を、幼稚園や小学校低学年の頃、親と一緒に何度か観た記憶があります。家にビデオがあったか、テレビで放送していたか、経緯は忘れてしまいましたが、この『夢』にはたしか、“狐の嫁入り”を描く「日照り雨」というエピソードがあり、そのイメージがわたしの空想の元になっているのではないかと。それを確かめるべく、20数年ぶりにこの映画を観てみることにしました。

「日照り雨」の主人公の少年は、天気雨が降ったので森へ行き、狐たちの花嫁道中をこっそり見ていたら、不意に気づかれてしまいます。少年が家に逃げ帰ると母の手元には、怒った狐から少年を切腹させるための短刀が届けられていました。母から「死ぬ気で狐に謝りなさい」と家に入るのを拒絶された少年が、狐が住むという虹のふもとへ向かうところで、このエピソードは終わります。……って、いたずら程度の罪に対して罰が重すぎるでしょう! そして終わり方も、なんという脈絡のなさ! でもそれがかえってこわい。狐の嫁入りに遭うたび不穏な気持ちになるのは、絶対にこの映画のトラウマだと確信しました。

さてこのエピソードのあとは、「桃畑」「雪あらし」「トンネル」「鴉」「赤冨士」「鬼哭」「水車のある村」と続いていきます。各話の主人公は、エピソードが進むにつれ、おそらく黒澤監督がその夢を見た時期に合わせ、少年から青年、そして中年の男性へと成長していきます。今回観直してみて気づいたのですが、わたしは「桃畑」(桃の節句に、ひな人形が動くという夢。これも正直トラウマ……)までしか観たことがありませんでした。『夢』をよく観ていた当時、まだ子どもだったから、「日照り雨」と「桃畑」という、主人公が自分と同じ子どもだったパートしか観ていなかった、つまり、主人公が青年〜中年となって以降のエピソードを観ていなかったようなのです。

今回全編観てわかったのは、『夢』が、黒澤監督による強烈な反戦・反原発のメッセージが込められた映画だということ。わたしが昔観ていなかったエピソードで監督は、戦争の記憶を呼び起こしたり、原子力発電への不信感を募らせたりしていきます。初盤では狐の花嫁道中やひな人形の舞いが恐ろしくも魅力的に描かれていましたが、終盤ではより現実的で、かつ直視しづらいようなショッキングな描写も多く、それだけ「人間とは本当に愚かなもの」という黒澤監督の嘆きが聞こえてくるかのよう。ただ、ラストのエピソード「戦のない村」だけは、のどかで陽気な夢で、未来への希望が表現されているようにも感じます。

「夢は現実の鏡」とはよく言ったもので、『夢』は空想的な作品でありながら、人の思考の変化を鋭く描いた、とても現実味のある映画です。つまり、狐の嫁入りや動くひな人形におっかなびっくりしていた子どもが、成長して大人になり、戦争の悲惨さや原発の恐ろしい面を知り、散々悩んだのち吹っ切れて、じゃあ理想の社会とはどういうもの? と考えを巡らせていく……32歳の今ようやく『夢』を全編観たあとで、この映画の主人公と同じように自分も成長したのだなと感じると同時に、これからどんな未来を作っていきたいかについて、しばし思いを馳せました。

(かわぐち)

いかがでしたか?

時を経て「トラウマ映画」を観ることで、自身の変化を体感したり、改めて自分を見つめる機会になったりした人が多いようですね。

「トラウマ映画」はその時のショックな記憶から、なかなか自ら観返してみようとなりにくいと思いますが、この機会に鑑賞してみると新たな発見が得られるかもしれませんよ! 友人たちと「トラウマ映画」について話してみるのも面白いかもしれませんね。

- 「あの映画観た!?」気になるあの映画の“心に残る言葉”を語り合う! 時代劇映画『碁盤斬り』

- いまこそ、面白いドキュメンタリー映画を!

- 「最近、何観た?」編集部の休憩タイムをそのまま配信!

- 映画を普段観ない人と一緒に『ダークナイト』を観て語る!

- 映画を全く観ない人が、『タクシードライバー』を観たら…

- 企画会議をそのまま配信! 「映画がもっと楽しくなるグッズ」をみんなで考えよ?

- 映画を全く観ない人が、黒澤明監督の名作映画『生きる』を観たら…

- 2023年に最も読まれたPINTSCOPE記事ベスト10

- 映画の「倍速視聴」を考える! 話題の新書『映画を早送りで観る人たち』

- 2月の気になる「映画チラシ」!

- あなたの映画ライフを教えて!アンケート第1弾

- 新年のごあいさつ

- 2022年に最も読まれたPINTSCOPE記事ベスト10

- 11月の気になる「映画チラシ」!

- わたしの地元には映画館がない!

- 若者だって気になる!「名作映画」の世界

- 10月の気になる「映画チラシ」!

- ミニシアター、名画座に行ってみよう!

- 映画メディア編集って、どんな仕事?

- ブランドサイトをオープン! ロゴも一新しました

- ホラー映画沼へようこそ… (初心者も大丈夫!)

- 汗ばんだ肌、恋する予感。 夏こそ観たい! 爽やか名作映画

- GO VOTE! 政治を考える 今こそ観たい映画6選

- 連休なに観る!? 休日に落ち着いて観たい映画・ドラマ4選

- リラックスタイムにおすすめ! 心が落ち着く映画・ドラマ5選

- 新年のごあいさつ

- 2021年のPINTSCOPEを振り返って

- 2021年に最も読まれたPINTSCOPE記事ベスト10

- 切なくて、痛くて…胸が張り裂けそうになる! オススメ映画4選

- 心に一息を… 気分転換したい時のおすすめ映画

- 仕事にも人生にも創造力を! クリエイティビティが刺激されるおすすめ映画

- カンヌ国際映画祭 歴代ノミネート作品おすすめ4選!

- この連休どうする? 連休に観たいオススメ映画・ドラマ

- ちょっと空いたスキマ時間に映画はいかが?自分をリセットしてくれる映画を紹介

- こんな想いの伝え方が! おすすめ名作ロマンス映画

- 2020年のPINTSCOPEを振り返って

- 2020年に最も読まれたPINTSCOPE記事ベスト10

- 2020年10月のPINTSCOPE

- 映画好きの永遠の相棒 「ポップコーン」

- 部屋にある映画や本を通して、 「わたし」と再会する

- 「映画っていいね」を届けるためには? 新人編集者がみつけた、世界の広がる言葉たち

- 人の本質がまる見え!? 怖い…けど面白い! 「トラウマ映画」のススメ

- 疲れた時に観てほしい。 心がフッと軽くなる「映画の処方箋」

- 映画WEBマガジンを立ち上げ、PINTSCOPEが考えてきたこと